崇祯五年十二月,余住西湖……

晚明人张岱的小品文名篇《湖心亭看雪》相信接受过九年义务教育的大家并不陌生。文章只有159字,叙事简洁利落,行文精炼,作为一篇景物游记,关于雪后西湖景色的描写只寥寥几笔,一幅冬日湖景长卷已然绘就,“雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白” “长堤一痕” “湖心亭一点”都成为文学史上绝美意象。作者深夜独往湖心亭看雪,却偶遇亭内早有悠然赏雪的金陵客,几人畅快同饮,乘兴而归。作者不忘在结尾处借船工之口喃喃自语:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

雪后的西湖景色,远处为始建于五代吴越时期的保俶塔,现塔外观为1933年重修。

“湖心亭看雪”发生这一年,张岱35岁,距离清兵入关还有12年。此时的他有殷实的家境,也有探索美好的兴致;而写下这篇文章时,已是清顺治年间,张岱的身份已是前朝遗民。本篇被收录在初中语文教材,很多人都是从这里开始知道张岱,然而成年人理解国破家亡、遗世独立的这个“痴”字,尚需人生阅历,涉世未深的少年又怎能轻易参透。

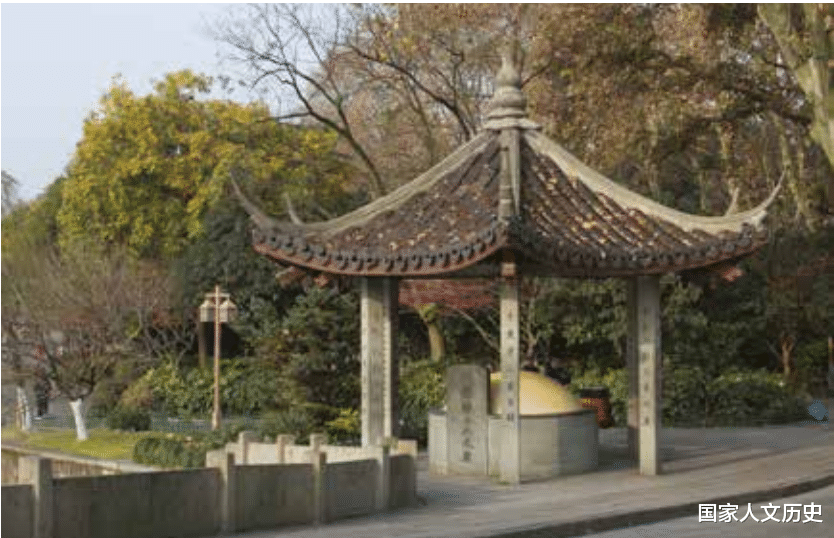

位于西湖中部偏北的湖心亭。《湖心亭看雪》被收录在部分版本语文教材中,很多人都是从这里开始知道其作者

名门贵公子

张岱,字宗子,号陶庵,其远祖可以追溯到南宋主战派名臣张浚;其高祖张天复于嘉靖二十六年(1547)进士及第,官至云南按察副使;曾祖父张元忭于隆庆五年(1571)中状元,授翰林编修,后官至翰林院侍读、经筵讲官等职;祖父张汝霖为万历二十三年(1595)进士,官至广西布政司参议。张家到了父亲张耀芳这一代,科举上已无祖辈的荣光,张耀芳仅以乡试副榜谒选,授山东兖州鲁王长史。

张岱早年也与当时多数晚明文人一样,选择通过科举走上仕途,但终无结果,经过长时间的痛苦煎熬,四十岁以后,他决定放弃科举这块“敲门砖”。张家“三世积书三万余卷”,“自四部七略,以至唐宋说家,荟萃琐屑之书,靡不赅悉”。张岱立志继承先人遗愿,著书立说,编撰巨著。20岁左右,他开始搜集历史文献,历经十年写成《古今义烈传》,从各种史料中辑录出义烈之士500余人。每则传记之后都有自己撰写的论赞,对人物做出精彩点评。明崇祯元年(1628),张岱开始撰写《石匮书》,历经磨难,前后经历30年,完成这部诗史合一的纪传体明史,时间起自洪武,迄于天启,成书之日,明朝已经灭亡。

不过,从张岱过往参加过弹琴的丝社、斗鸡社、读史社、蟹社、诗社,以及对品茶、戏曲、美食都极有研究的履历来看,青年时代的张岱应该过着肆意放纵的逍遥生活,无怪乎人称其“风流灵致张宗子”。张岱曾在《自为墓志铭》里坦承自己“少为纨绔子弟,极爱繁华。好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟。兼以茶淫橘虐,书蠹诗魔,劳碌半生,皆成梦幻”。近代散文家黄裳评价张岱:“他的兴趣是很广泛的,平时非常注重社会上的各种人物、动态、人民生活、风俗习惯,以至食物、蔬果等许多方面,而且有加以欣赏、记录的兴趣与勇气,这许多,往往正是旧时代的正宗文士所不屑一顾的。”

张岱的《陶庵梦忆》 《西湖梦寻》,被称为小品文集。“小品”一词出现始于晋,佛教译本中简本称为“小品”,详本称为“大品”。后来,小品也被用来统称抒写自由,篇幅简短的杂记随笔。在中国文学史上,小品文源远流长,几度兴盛,早期代表作有著名的《世说新语》,而明代小品文名家辈出,张岱便是其中代表,其小品散文题材广泛,“凡风景名胜、世情风习、戏曲技艺乃至古董玩具等等,无所不及”,以“小品圣手”名世。

山水映照下的杭州西湖。《西湖梦寻》5卷72则,除第一则总写西湖外,一共写了71处西湖及周边的名胜

这两部文集不同于一般散文集分门别类地编排传统,也没有按照传统游记那样,根据游踪有序书写游历过程与体验,而是不拘格套,随心而写。在黄裳看来,作为散文家的张岱,并没有写历史或地志时的“雄心壮志”,而更像是一位300年前的“新闻记者”,他观察生活,记录生活,总结生活,创作出独特的生活回忆录。

“余少爱嬉游,名山恣探讨”,张岱还是一位资深旅行家,具备丰富的旅行经验。他钟情于大自然的壮美秀丽,游览之地多集中于江南都会,主要有会稽、杭州、南京、扬州、苏州、无锡、嘉兴、镇江等地,一生足迹最远到山东、安徽,被现代人戏称为“江浙沪旅行博主”。对于江南地区各城市的景观,除故里绍兴外,张岱最熟悉的莫过于杭州,而西湖景观则是他记述最详细的一处。

作为著名景观的西湖,历史上不乏游览者和记录者,白居易“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”写生机勃勃的春日西湖;苏轼“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”把西湖比作风情万种的美人;杨万里“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”写的是西湖的蓬勃生命力。与以上文人相比,张岱与西湖的渊源更加深厚——张岱祖父在西湖一带拥有私家园林,名为寄园。

张岱从小聪慧可人,深得祖父喜爱,从小随祖父居住在寄园,西湖一带是他童年时代读书游玩的场所。天启四年(1624),张岱时年27岁,为参加此年的乡试,从正月起就住在西湖边的岣嵝山房读书。此地环境极其幽静,树荫蔽天。张岱与友人赵介臣一行五人,读书之余,就散步于冷泉亭、飞来峰之间。

喜爱热闹的张岱常常在西湖上乘船游弋,仅西湖龙船竞渡,就看过十二三次,自言“余在西湖,多在湖船作寓,夜夜见湖上之月,而今又避嚣灵隐,夜坐冷泉亭,又夜夜对山间之月,何福消受”。张岱可以说踏遍了西湖的山山水水、亭台楼阁,不仅熟知大众风景,更对西湖景致有自己的一套评价标准。

西湖“导游”

张岱前半生约五六十年的时间里,至少有1/3在西湖边生活。晚年布衣蔬食甚至断炊的惨淡光景,常勾起张岱对往事的回忆,久居的西湖也成了往日美好的代名词,“阔别西湖二十八载,然西湖无日不入吾梦中”。清康熙十年(1671)七月,时年75岁的张岱,终于将忆西湖七十二文结为《西湖梦寻》。

唐宋以来,特别是南宋定都临安之后,风光秀丽的杭州成为更多文人的栖息地,各类记录杭州的文集不断涌现,有着史家风骨的张岱在写作时,可以参考的史料非常丰富。他在《西湖梦寻》中没有一味描绘美景,而是客观记述西湖早期的开发形成,中期的鼎盛以及盛极至衰的历史地理风貌,同时附上历代名人关于西湖的诗作。

与一般按照行迹书写的游记散文不同,《西湖梦寻》忽略了游踪概念,从西湖景点的空间布局入手,其篇目按照地理方位编排,分西湖北路、西湖西路、西湖中路、西湖南路和西湖外景五卷。这些景致的空间分布,与对每处景致的历史追溯形成纵横交错的时空关系,不仅将张岱记忆中的西湖周边景观一网打尽,更为读者手绘了一幅可以按图索骥的旅行导览地图。《西湖梦寻》也是《四库全书总目》唯一收录的张岱作品。这部著作受到同时期文人的高度评价,清代一度陷入沉寂,在清末民初被人重新挖掘出来,焕发出新的光芒。

“西湖七十一景”

今天的游客来到西湖,很多只奔着两堤三岛、断桥、雷峰塔、寒山寺,其实西湖比我们想象中要大得多。《西湖梦寻》5卷72则,除第一则总写西湖之外,一共写了71处西湖及周边的名胜,可以说,这是张岱眼中的“西湖七十一景”,其中几经历史变迁而今仍存的景点也有约20处之多。

月夜下的西湖断桥横贯湖面,与水中倒影交相辉映。

西湖北路景观以建筑类和寺观之景最多,包含有明圣二湖、玉莲亭、昭庆寺、保俶塔、岳王坟、玛瑙寺、六贤祠、西泠桥、紫云洞等。此外,还有一些并不起眼的景观,体现浓郁的张岱个人审美。例如《哇哇宕》,文章先交代了哇哇宕的地理位置——在棋盘山上、昭庆寺后。这里本来是一处石池,邻近昭庆寺这样的名寺,游客来往多了,此处便成了景点。哇哇宕的特点是“石池深不可测,峭壁横空,方圆可三四亩,空谷相传,声唤声应,如小儿啼焉”,是天然的石池,幽深宽阔,回声清脆如婴儿啼叫。民间有个与之相关的传说,相传元朝时有位杭州总管在霍山开采了三大片石头运去修筑城墙,痛得棋盘山哇哇大哭,日久天长,积水成池,哇哇宕由此得名。今天的弥陀寺文化公园里,沿着弥陀山脚下,有一汪并不起眼的池水,有人推测此处便是有趣的“哇哇宕”。

西湖西路景观中,有我们熟知的飞来峰、北高峰、韬光庵、青莲山房、玉泉寺、集庆寺、冷泉亭、灵隐寺、岣嵝山房、呼猿洞等。飞来峰是西湖一带的重要景观,东晋咸和初年,天竺高僧慧理登临此峰,感慨天竺灵鹫峰之小岭,不知何以飞来,此峰得名飞来峰。围绕飞来峰,慧理修建了灵隐寺等六寺,开启了西湖寺之景观的先河。张岱对飞来峰的评价很高,形容它是画家米芾袖中的一块奇石头,“棱层剔透,嵌空玲珑”,凡是爱石之人,见了都要惊呼感叹。他气愤地写道:这样“奇格天成”的自然景观,却被元朝掌管江南佛教的杨琏真迦遍凿佛像,“妄遭锥凿,令人思之骨痛”。据说张岱年轻时来飞来峰,还一怒之下搬石头砸坏了杨琏真迦的雕像。

杭州灵隐寺飞来峰石窟摩崖造像。张岱形容飞来峰是画家米芾袖中的一块奇石头,“棱层剔透,嵌空玲珑”

西湖中路景观则包含有秦楼、十锦塘、孤山、关王庙、苏公堤、湖心亭、苏小小墓、六一泉、放生池等。其中秦楼作为一座普通的楼阁建筑,有幸被张岱选中写入游记是因为它的主人。此楼由苏轼修建,其当年常常带朝云来此楼游赏西湖,张岱去秦楼游赏时还看到墙上东坡留下的三首诗。

苏小小墓位于杭州西泠桥西北侧,慕才亭内,历史上几经毁建,现为2004年复建。

西湖南路景观,包含有净慈寺、雷峰塔、包衙庄、南高峰、湖于坟、灵芝寺、钱王祠、小蓬莱、高丽寺、法相寺等等。明代雷峰塔塔身因倭寇纵火烧毁呈现倾颓状,作为西湖十景之一的“雷峰夕照”,历来为人所称道的是其在夕阳的映射下,塔身呈现金黄灿烂的美感。而张岱却着眼于“雷峰”一名来历以及峰上塔修建的历史,同时写道:“残塔临湖岸,颓然一醉翁。奇情在瓦砾,何必藉人工。”

西湖外路景观中,张岱赞赏有加的包含西溪、宋大内、五云山、凤凰山、梵天寺、胜果寺、云栖(寺)、六和塔、镇海楼、伍公祠等。尽管篇幅有限,每一篇行文都尽可能翔实地介绍其创建及兴废经过,包括时间、主事者、缘由等,都如实记录,可以说为每一处景致作了一部简史。

著名的“西湖十景”在唐代白居易时期初见萌芽,但十景之名则形成于南宋时期,宋宁宗时画院画师所作山水画即有西湖十景题名。十景所指内容,历代不同,南宋文人祝穆的《方舆胜览》是较早记载“西湖十景”的文献资料。一一比照之下可以发现,这十景中,除柳浪闻莺外,在《西湖梦寻》中都可以找到对应景观,分别是平湖秋月(十锦塘)、苏堤春晓(苏公堤)、断桥残雪(十锦塘)、雷峰夕照(雷峰塔)、南屏晚钟(净慈寺)、曲院风荷(十锦塘)、花港观鱼(放生池)、柳浪闻莺、三潭印月(放生池)、两峰插云(北高峰、南高峰)。

西湖十景之曲院风荷,位于西湖西北角,素以湖景、荷景著称。

但对张岱而言,西湖之美最重要的,在于此处曾是家园。

参考资料:

[1] 张岱《西湖梦寻》

[2] 尉维星《张岱<西湖梦寻>西湖景观呈现研究》

[3] 张金鑫《张岱的“文亚洲”》

[4] 佘德余《都市文人:张岱传》

原载于《国家人文历史》,未经授权请勿转载。