清朝的寒冬中,那些富贵人家可以用暖炉炭火来取暖,即便是普通的农家,也可以通过厚实的衣物棉被来御寒。

但那些无家可归的乞丐就没有这些条件了,他们没有暖炉炭火,没有厚实的衣物,甚至连一间可以遮蔽风雪的房屋都没有。

当寒冬来临时,这些乞丐只能躲在“鸡毛房”中,才能挺过冬天,不至于被冻死。

“鸡毛房”是什么?为何它能成为清朝贫苦之人冬夜的避风港?

清朝的冬天,对于富人来说是家中暖炉炭火、锦衣厚被的安逸季节,但对于那些衣不蔽体的乞丐而言,则是一场生死存亡的考验。

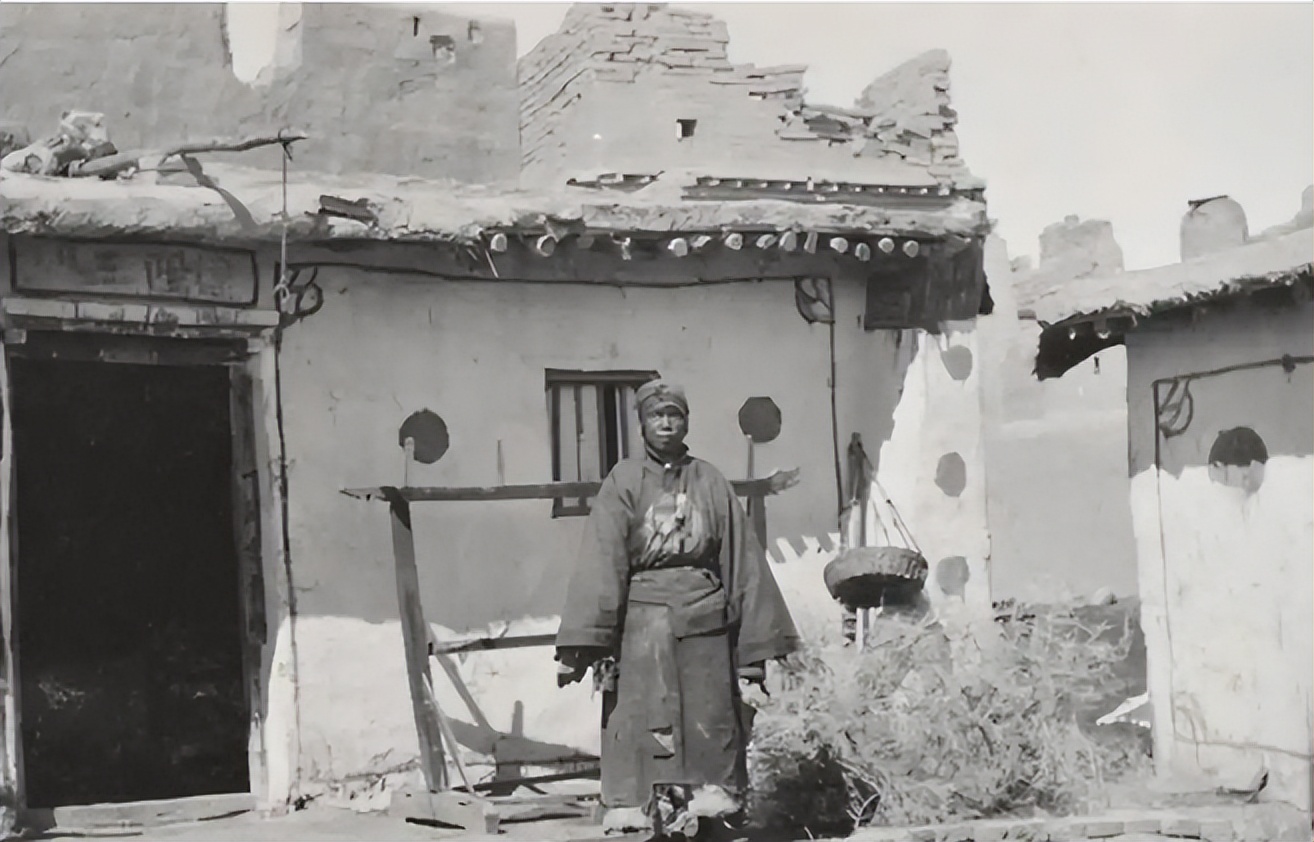

这些无家可回的乞丐们,有的蜷缩在破庙门前,有的躲在废弃的屋檐下,有的则干脆倒卧街头,期盼着一场施粥救济,能让自己熬过这冷彻骨髓的夜晚。

若是寒风呼啸的夜晚无法找到一处避寒之地,那么到了清晨,人们便会在街头巷尾发现一具具僵硬的尸体。

他们衣衫褴褛,面色灰败,身体缩成一团,仿佛在临死前仍试图用自己微薄的体温对抗寒冬的侵袭。

街头巷尾,偶尔会有路过的行人掩鼻快步走过,却不会停下脚步,甚至不会投去怜悯的一瞥。

在这个时代,活着,真的很难,而这,也正是为什么“鸡毛房”成了乞丐们眼中最后的希望。

“鸡毛房”最开始并不是专门用来给流浪者提供栖身之所的,而是一些养鸡户和屠宰场无心之举的副产品。

这些地方每天都会处理大量鸡鸭牲畜,而这些被拔下的羽毛没有太多价值,商人们不会回收,普通人家也用不上,于是它们往往被随意丢弃或堆放在角落。

渐渐地,有人发现这些蓬松的鸡毛能够提供一定的保暖作用,于是便有人开始尝试把鸡毛铺在地上,或者干脆找个破旧的木棚,把这些羽毛堆积起来,用来遮风挡寒。

最早的“鸡毛房”只是一些贫民自己搭建的简陋窝棚,但后来,某些嗅觉敏锐的旅店老板和小商贩发现了这个“商机”。

他们看到冬天里总有一群流浪汉因无法御寒而冻死街头,便想着如果能提供一个“比露宿街头稍微好一点点”的栖身之地,或许可以从这些人手中赚取微薄的利润。

于是,“鸡毛房”开始成为一种专门的低端旅馆,“鸡毛房”的构造极为简陋,通常是用木板或破旧的竹篱围成一个大致能遮挡风雪的空间,有的甚至只是一个半封闭的棚子。

里面没有床,没有桌椅,更没有炭火取暖,唯一的“配置”,就是满地厚厚的一层鸡毛。

有人或许会好奇,为什么偏偏是“鸡毛”?毕竟,羽毛类的保暖材料还有鸭绒、鹅绒,甚至兽皮、羊毛等更加优质的选择。

答案其实很简单——鸡毛是最廉价、最容易获取的,在古代,鸡是普通百姓家里最常见的家禽,市场上每天都有大量的鸡被宰杀,鸡毛因此成了无人问津的废物。

相比之下,鹅毛和鸭绒虽然更为柔软蓬松,但它们的保暖性更强,更适合制作被褥,因此往往被商人们收购,或者被有钱人家加工成冬衣。

而鸡毛因其品质较差、不适宜做成高档被褥,反倒成了随处可见、毫无价值的“边角料”。

乞丐们无法负担哪怕最廉价的棉被,但他们可以在肉铺后面、屠宰场的角落,甚至市场摊贩遗落的地上,偷偷捡拾这些被丢弃的鸡毛。

对于他们而言,这些鸡毛虽然没有鹅绒那样温暖,但却是冬天里唯一能带来一点生存希望的东西。

夜幕降临,京城的街道上渐渐冷清下来,富人家的宅邸里灯火通明,暖阁里炉火正旺,而街头巷尾的寒风却愈发刺骨。

此时,城郊一角,一座破旧的小屋迎来了它的住客——那就是穷人的栖息地,“鸡毛房”。

这间房子没有门,门框上垂着破烂的布帘,墙壁由粗糙的木板钉成,缝隙间透出凌冽的寒气。

地上铺着厚厚的一层鸡毛,空气中弥漫着一种刺鼻的气味,混合着潮湿的土壤味、人体汗臭和腐烂的食物残渣的气息。

但对“鸡毛房”的住客来说,这里已是难得的“天堂”——毕竟,它能抵挡外面的寒风,至少能保证他们活着迎来第二天的太阳。

住客们陆续进来,交上两三文钱后,店主懒洋洋地递给他们一个破簸箕,让他们自己去铲地上的鸡毛,找个地方铺下。

有人把鸡毛拢成一个小窝,有人则干脆钻进鸡毛堆里,把自己整个埋进去,只露出一张满是风霜的脸。

这些人里,有衣衫褴褛的乞丐,也有刚逃荒到京城的流民,还有破产落魄的商人,甚至偶尔能见到因为欠债跑路的读书人。

他们来自不同的地方,却因同样的境遇汇聚在这间狭小污秽的屋子里,“鸡毛房”不仅仅是一个避寒之所,更是一个充满故事的地方。

这里有老乞丐,他们早已适应了这样的生活,知道如何在最冷的夜里找到最暖和的角落。

也有刚刚流落街头的新面孔,神情茫然,缩在墙角,手里紧紧攥着还未花完的几个铜板,似乎仍抱有对未来的幻想。

尽管“鸡毛房”混杂着社会最底层的人群,但这里仍然有一套自己的规则。

店主是这里的“主人”,他不关心住客的身份和来历,只在乎他们是否交上住宿的铜板。

可并不是所有的规则都是店主制定的,在“鸡毛房”内部,久居于此的老乞丐往往是“地头蛇”,他们会挑选最暖和的角落,也不会允许新来的流浪汉抢占他们的“地盘”。

如果有人不懂规矩,贸然躺到一个“长住客”的位置,往往会引来一阵怒斥,甚至是一顿拳脚。

“鸡毛房”里还常有小贼出没,他们趁着夜色摸索他人的衣袋,试图偷走哪怕一点值钱的东西。

有经验的住客早已习惯了这种事,他们睡觉时会把仅有的财物紧紧拽在怀里,甚至有人会在衣服里缝一个小口袋,把铜板藏在贴身之处,以免夜里被偷走。

尽管环境恶劣,“鸡毛房”里却并非总是死气沉沉,人们在苦难中学会了自嘲,也学会了用幽默来麻痹自己对现实的恐惧。

“鸡毛房”不仅仅是一个栖身之所,它更像是一面镜子,映照出社会最底层的苦难和挣扎。

“鸡毛房”消亡在那个贫富悬殊、社会动荡的清朝,“鸡毛房”一度成为乞丐和贫民的生存避难所。

但历史的车轮滚滚向前,这种简陋、肮脏、充满生存挣扎的栖身之所,最终还是被时代所淘汰。

“鸡毛房”的衰落并非一朝一夕,它的消亡既是社会发展的必然结果,也是社会变革带来的侧面反映。

晚清时期,随着西方思想的涌入,一些有识之士开始倡导社会改革。

尤其是在城市管理和贫困救济方面,人们逐渐意识到,仅靠“鸡毛房”这样的“原始避难所”远远无法解决贫民生存问题。

进入民国以后,随着城市化进程的加快,社会对流浪者的管理愈发严格,许多大城市开始设立简易收容所,“鸡毛房”,逐渐被清理、取缔。

这些收容所虽然简陋,但至少比“鸡毛房”更加有序,也提供了基本的食物和管理,因此,“鸡毛房”也就越来越没有立足之地,逐渐被历史所遗忘。

社会经济的发展也加速了“鸡毛房”的衰落,工业化的推进带来了大量的工厂和基础设施建设,城市中的贫民和流浪者开始有了更多的就业机会。

尽管这些工作环境恶劣,薪水微薄,但对于穷人而言,总比无家可归要好得多。

当越来越多的底层劳动者开始进入工厂、码头、建筑工地工作,他们的生活水平也略有改善,不再需要靠躲进“鸡毛房”取暖。

尽管“鸡毛房”已经消失在人们的日常生活中,但它留下的痕迹却并未完全被遗忘。

在近现代文学作品中,不少作家都曾描写过“鸡毛房”的景象,以此作为底层社会的缩影。

不仅如此,20世纪中后期,一些历史学者开始关注“鸡毛房”的存在。

他们将其视为一种特殊的社会现象,研究它如何反映出清代和民国时期的城市贫民生存状况。

“鸡毛房”的兴起与衰落,是社会发展的缩影,从最初的临时避难所,到后来成为底层贫民的“栖身地狱”,再到最终被更完善的社会救济体系取代,它见证了贫富差距、政策变革和城市发展的全过程。

如今,我们已经很难再看到类似“鸡毛房”的场景,但这段历史仍然值得我们铭记。

它提醒着我们,一个社会的文明程度,不仅取决于高楼大厦的多少,更取决于它如何对待最贫穷、最无助的人们。

只有当所有人都能免于流浪和寒冷,一个社会才真正称得上繁荣与进步。