崇祯没有“答应”,那是因为崇祯没有答应的机会了,实际上在明末的历史中,松锦大战明军大败后,崇祯就已经想要和大清皇太极议和了。

在明朝的骨子里,与游牧民族向来是“水火不容”,因为北方蒙古的游牧政权,严格来讲都是元朝的分支,他们作为黄金家族后裔,血统几乎占领了整个欧亚大陆,因此他们有自己的骄傲。

所以洪武年间,归降的“朵颜三卫”不久就因为元朝辽王的“不甘心”背叛,还有永乐年间,瓦剌和鞑靼先后跟大明假装附和,但都先后跟大明开过战,朱棣的五次北伐,就是一次次的信任被辜负之后,彻底暴走,可谁知道,朱棣还没打服蒙古,自己就在半路上去世了。

到了明宣宗时期,明宣宗自己也亲征北伐过,只是他明白了一件汉武帝、李世民、赵匡胤在付出了大量的代价后都才明白的道理:

“草原,靠打是解决不了的”。

中原与草原关系的三个档次。既然靠打解决不了,那么该靠什么去解决?

按照明朝以前的历史来说,方法有三个档次。

第一种方法:平等外交,不需称臣,互称皇帝。

这第一种方法,最贴切的例子就是南北朝以及宋辽时期。

宋辽自“澶渊之盟”开始,一直到宋徽宗宣和年间,这里有长达一百年的和平历史,这段和平,乃是宋辽两国在三十多年的互相死斗,却又无可奈何对方得出来的最好结果。

宋辽的澶渊之盟,并不是“君臣”之礼,辽朝皇帝是要喊宋真宗当哥哥的,两国皇帝都是皇帝,因此两国皇帝不会亲自见面,而且在一定的节日,两国皇帝还互相问候,最经典的是,当宋仁宗去世的时候,辽朝皇室集体“哭丧”。

能把中原和草原关系搞成这样,宋也是史无前例了。

第二种方法:打服之后,建立边境贸易,令其称臣。

这一个方法,档次要比宋辽之间的“平等”关系要高,因为这个方法中,皇帝只有一个。

要知道游牧民族一直以来侵扰中原的根本原因是什么?

那就是他们的生活环境恶劣,温差大,温带大陆性气候让他们人口稀少,地广人稀又资源开采困难,所以一到了夏秋季节,他们不拼了命出来抢东西,是压根过不了下一个冬天的。

其实在汉朝开始,匈奴就一直提出和汉朝“止战”,而后要求汉朝在边境设立“贸易”,以此来保证匈奴的停战。

汉文帝、汉景帝时期,都同意了,但也这被视为“屈辱”,所以汉武帝要打,狠狠地讨伐匈奴,汉武帝有些心急,一直想要彻底灭掉匈奴,可惜最后把大汉拖垮了,匈奴也没有灭。

后世的中原政权“以此为戒”,既在战争上强势出手,但也迅速“安抚”敌人,恩威并施,还给贸易,游牧政权自然俯首称臣。

第三种:暴力征服,文化输出,南北共尊。

这一种档次最高,典型的例子就是圣人可汗杨坚、天可汗李世民。

不管是杨坚还是李世民,都先后拿捏了强大的突厥,而且李世民还不仅仅是突厥,他征服了周围几乎能征服到的部落和民族,但李世民没有搞特别对待,给予他们机会,让他们来大唐生活、学习、贸易、繁衍。

这就是大唐最强的“文化输出”了,在唐朝,外籍学子、商人、官员都不少,他们仰慕大唐,甚至认为自己就是大唐人,这种文化的输出,才是根本上的和平的保证。

按照这三种办法,明宣宗能选择哪一种呢?

明宣宗选择介于第一种和第二种之间的方法,他也打开贸易,倡导停战,可是却难让蒙古彻底称臣,这就是明宣宗时期的“明宣宗巡逻”,被后世人批评为明宣宗懦弱所留下的一个隐患。

可站在和平的角度来讲,明宣宗这样做是没错的。

后来又经历了土木堡之变,大明被高度削弱,而土木堡之变的源头,正是“边境贸易”的矛盾引起的,自此,大明想维持这种平衡,有点吃力了。

从明宣宗开始,大明对草原的处理态度,可以说是在努力从“第一个档次”往“第二个档次”升级,而真正把这个事情做好做完的,乃是明穆宗,他在位时期,力排众议,打造了“隆庆和议”,让俺答汗对大明称臣,接受大明的册封。

隆庆和议的核心在于取消除大明对草原一定要置于死地的执着,适当去听取草原的声音,最终建立边境贸易,并以“贸易”的开放为条件,让草原称臣,这严格来讲,是大明历史上和草原的第一次和议。

因此到了崇祯时期,议和不是什么不可以接受的事情,既然前人有过这样的行为,崇祯就可以去模仿。

松锦会战大败:一个崇祯帝必须要议和的局面。辽东还在袁崇焕主政时期,袁崇焕就曾以七分试探、三分真心的态度和皇太极聊“议和”,只不过袁崇焕这是自作主张,后来袁崇焕被杀,其中的一个大罪就是这个。

袁崇焕虽死,但议和的必要性却存在,因为大明自己的内部,也很混乱,李自成席卷全国,小冰河期导致的北方灾难让人间涂炭,想要平定辽东,不是一时半会能解决的事情。

在己巳之变中,为什么皇太极还是能够绕路进北京,根本原因就是因为皇太极看出来了,除了有袁崇焕坐镇坚挺的山海关一带,其他地方早已经脆如薄纸。

崇祯以袁崇焕私自议和的罪名凌迟袁崇焕,却不代表他不需要议和。

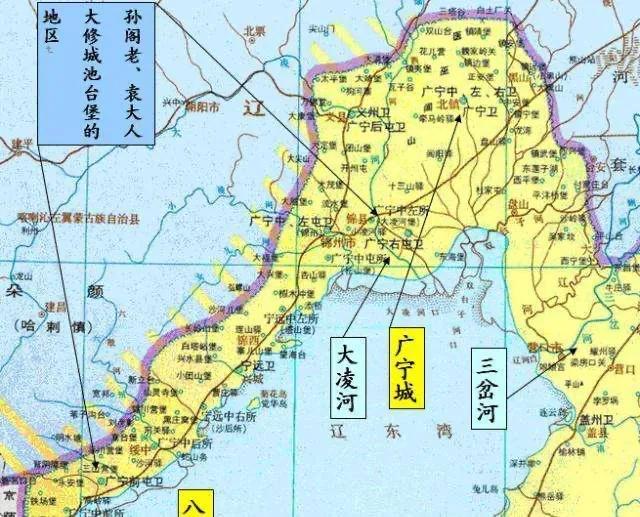

崇祯十一年,皇太极领兵再次南下,这一次皇太极誓要把大明的防线被打掉,主要目标就是四座守城:松山、杏山、锦州、宁远。

崇祯十三年,皇太极开始“围困”这四处防线,争取各个击破。

而接下来的两年时间里,明军一直处于被动的防守模式,除此之外,前线的明军将领还要遭受朝廷那些误国文官的胡乱指挥,在两年后,也就是崇祯十五年,祖大寿、洪承畴先后降清,在大战中,明军阵亡的兵力高达一半之多,此战大败后,唯有吴三桂得以后撤,其他人则是投降的投降,殉国的殉国。

本以为松锦大战之后,大明将会面临皇太极更剧烈的攻势,可谁知道,大明满朝文武,加上崇祯皇帝,却等来了“议和”的使者。

大清看似来势汹汹,但他们遇到了跟当年辽朝、金朝一样的问题,这么大的领地让他们打下来了,可他们却是没有办法管理,其次则是大清内部为了支撑这两年的战争,也是用尽了力气和资源,打下松锦一线,意味着他们可以让大明坐下来好好和他们聊,但绝不是他们要灭了大明。

皇太极的这次议和,是抓准了双方内部都很复杂的情况下提出的,实际上,也是当年和袁崇焕“议和”的延续。

一开始,议和的事情也不是崇祯牵头的,而是当时间接导致了松锦大战失败,在后方乱发命令的兵部尚书陈新甲。

当松锦岌岌可危时,陈新甲也学袁崇焕,提前派人和皇太极通气,虽然陈新甲兵部尚书当得不怎么样,但他看得出来,大清为了打松锦,自己也是一团糟,这也是自古以来中原和草原对战最常见的优劣势。

对于陈新甲使团的到来,皇太极松了一口气,他很热情地接待了陈新甲,可当他知道陈新甲此次前来也是没有崇祯的授权时,他的态度就变了,因为袁崇焕之事还在眼前,皇太极知道崇祯对权力极其看重,陈新甲自以为是,并没有什么意义,最终会面草草了结。

随后不久,祖大寿降清、曹变蛟战死,洪承畴降清,大明山海关,仅剩吴三桂孤独支撑。

而此前陈新甲和傅宗龙透露过他私下派人和清朝交涉,傅宗龙又把这件事告诉给了内阁大学士谢升,后者也早知道了此事,他就是要等大明确定是输了后,再告诉崇祯。

崇祯当场恍然大悟,为什么皇太极赢了松锦之战后,还会来议和。

也果然,崇祯一听擅自议和这事,十分生气,陈新甲自作主张,走了袁崇焕老路,陈新甲在地上磕头,态度也很是诚恳,而谢升则提醒崇祯帝,事到如今,就不要追究对错了,目前“议和”、的确是对大明最好的选择。

崇祯听闻后沉默了,他没有再坚持怪罪陈新甲,而是让陈新甲继续和皇太极的“议和”事宜,陈新甲很开心,回去之后就组织人准备去和皇太极谈判议和事宜。

因此要说的是,崇祯根本没有拒绝议和,于情于理,他都不应该拒绝。

虽说大明有“不称臣”、“不纳贡”的铁血祖训,但问题是,议和也不是称臣纳贡,而且嘉靖帝就因为对游牧民族太过绝对,导致人家率军围困京城掠夺八天都不敢还手,反而是明穆宗以“隆庆议和”让俺答汗称臣了。

凡事,都要看结果,对于崇祯来说,议和是一个很好的办法,他甚至还觉得,未必不能让大清对大明“称臣”。

议和失败:源于一场低级的“泄密”。议和很顺利,因为双方都急切想要一个结果,崇祯给陈新甲大行方便,陈新甲和皇太极之间的交涉也到了最后阶段。

其实当时因为陈新甲此前的“大嘴巴”(历史记载只和一个人说了,实际上不知道和多少人说了),朝中已经有很多人知道要议和了,连谢升都被弹劾罢官,但崇祯还是在装傻,一直否认,事实上,假如真的议和成功了,崇祯该如何做解释,这件事一直是个谜。

崇祯十五年七月的上旬,某一天一封“密函”从山海关加急送到京城,这份密函,就来到了陈新甲的桌案前,而这份密函写的,正是皇太极提出的“议和”的初稿:

每岁贵国馈黄金万两,白金百万两,我国馈人参千斤、貂皮千张。以宁远双树堡中间土岭为贵国界,以塔山为我国界,连山适中之地,两国于此互市。

从利益方面来说,皇太极的两大核心要求:

一、让大明固定“换钱”。

二、划定国界,开放贸易。

这样的条件,既是情理之中,又在意料之外。

情理之中是因为,大清绝对是因为资源匮乏、贸易不通而展开和谈,包括宋代的西夏、辽朝、金朝,都是有这个先天缺陷。

意料之外是因为,皇太极打下了松锦,在军事上可以更强势,却没有狮子大开口,毕竟这只是“初稿”,皇太极没有刁难,这意味着皇太极很心急了。

但滑稽的是,这件事情,崇祯是从“塘报”上知道的。

原来,陈新甲看了这份密函后,就马大哈地放在桌案上,而他的书童,每天有帮他拿塘报去发布的任务,于是这份密函就被公开了。

当时朝堂一片哗然,因为密函上除了这两个明确的条件之外,还有皇太极提出要和大明结交“兄弟之礼”的要求,就跟宋辽一样。

可大明的朝廷文人,最看不起的就是大宋,此事让崇祯很没面子,于是崇祯就把陈新甲抓了当替罪羊,陈新甲最后被处死,而议和,也因为陈新甲的死中断。

和议计划破产:大明溃于内忧外患。虽然明朝皇权集中,但是文官们可以拿“祖训”出来说事,在大明,皇帝做错了什么事情,大臣们都可以引导他改正,忍他,但惟独一件事情不能忍,那就是“没有血性”。

即便是当年隆庆和议,也是明穆宗“天时地利人和”之下才促成的。

当时已经经历过了草原侵略者进京掠夺却无人阻止的惨案,加上朝中的大臣都是明事理、不迂腐的人,在双重作用下,隆庆和议才完成了。

而到了崇祯这里,“和议”的内容已经变成了和大清“平等”对话,这些处在党争之中的朝廷官员们以这件事情为争输赢的议论话题,说是为了讨论出一个议和与否的结果,实际上还是在玩文字游戏。

崇祯自己也是一个没有主见的人,就这样被架住下不来台了,最终,他也要为了大明的“祖训”,和皇太极死磕下去。

只是崇祯没想到,李自成崛起更快,可这些口口声声为了国家为了名节的文官们,却是无人能解决这些问题,最终连大清的皇太极都去世了,大明自己都还在处理内乱。

公元1644年,李自成攻破北京,朝中文武百官几乎都是“漠然视之”,崇祯含恨而自缢,或许他也知道,两年若是坚持和议,他就能腾出手来解决朝中只会说漂亮话却不做实事的官员了,也可以更专心镇压李自成了。

总结:关于大明“天子守国门,君王死社稷”的节气,这是很值得让人钦佩的,可若具体分析崇祯前后的决定,崇祯最后的自缢,并没有想象中的那种“悲壮”,他也只是自己没有主见,一步错步步错,最终落入了深渊。

如果当年和议完成,按照崇祯的手段,国内的问题说不准很快就被解决了,到时候再好好用上吴三桂,按照大清那片“寒冷”之地的生产力来说,大明再次打服建州,这也是迟早的事情。

只可惜这一切都毁在了大明最后这一班政府官员手中,而他们在李自成进城后百般献媚,最终被李自成一顿折磨,最终也没有一个人落得好,他们折磨崇祯,李自成折磨他们,这也可谓一物降一物了吧。