“101计划”,一场教育改革的狂飙,正以迅雷不及掩耳之势席卷国内高等教育领域。这项由图灵奖得主约翰霍普克罗夫特教授提议、教育部高层全力推动的计划,简直可以说是高校版的“剧本杀”——优质资源倾斜、精英人才筛选、行业未来布局,全都写得明明白白。那么,这个“101计划”究竟是颠覆性的教育革新,还是一场高质量内卷的新起点呢?今天,我们就带大家好好品一品。

顶级高校的“朋友圈”,33所为何成了“天选之选”?

“101计划”的首批33所高校名单一出,舆论的浪花就开始翻滚。北京大学、清华大学、北航、上交大等顶流985稳稳占据C位,甚至连课程分工都划分得一清二楚:北大负责三门,清华负责两门,其他高校各领一门。这种“分蛋糕”的方式,既是对学校科研与师资能力的肯定,也让人感叹:这真是顶级高校的“朋友圈”,其他高校只能远远围观,羡慕却无法加入。

不过,最让人津津乐道的是,竟然有几所211高校也成功挤进了这场豪华盛宴:北京邮电大学、西安电子科技大学、北京交通大学……这些学校的入选说明什么?说明“术业有专攻”才是硬实力!它们虽然没有985的光环,却凭借在计算机领域的深耕细作,硬是杀出了一条血路。这种场景,不禁让人想起考试中那些满分学霸的“黑马”瞬间——一鸣惊人,直接封神。

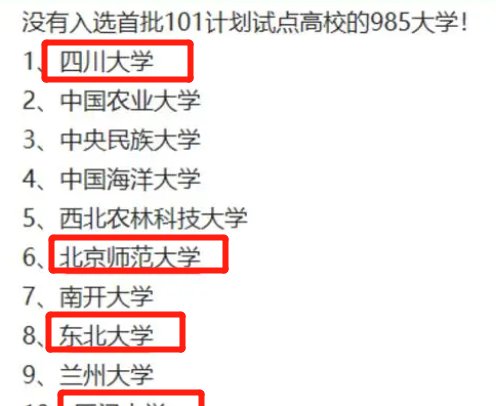

落选的985高校:是实力不济,还是方向不对?

有“天选之选”,自然也有“遗珠之憾”。南开大学、厦门大学、四川大学这些耳熟能详的985高校,却无缘榜单。是因为它们不够优秀吗?答案显然不是。正如四川大学,虽是国内顶尖综合性大学之一,奈何在计算机领域的表现稍显平平,强项更集中在医学、材料等方向。这些学校没能入选,或许反而是对“专业化”的一种侧面肯定。

但这里也折射出一个问题:国内高校的资源分布是否过于集中?优质资源总是向强势领域倾斜,而弱势领域的提升空间却被压缩。这种“强者恒强”的现象,短期内可能让顶尖高校继续领先,但从长远来看,是否会导致教育资源的“一边倒”,加剧高校的内部竞争?这恐怕是教育改革需要思考的问题。

“101计划”:教育公平,还是教育内卷?

“101计划”的初衷无疑是好的:提高本科教育质量,培养拔尖创新人才,推动我国计算机领域的世界地位再上一个新台阶。但当改革真正落地时,却难免让人担心:它会不会成为一场新的“教育内卷”呢?

想象一下,未来的高考生在挑选志愿时,是不是要将“101计划高校”作为优先目标?而落选的高校,尤其是那些普通一本甚至“双非”高校的学生,是否会因此感到更多压力?甚至连就业市场也可能受到影响——用人单位会不会优先选择“101计划”高校的毕业生,将其他学校的学生直接排除在外?

从这个角度来看,“101计划”不仅仅是一场教育改革,也是一场全新的资源分配与竞争游戏。而在这场游戏中,资源的倾斜与公平的平衡,可能是最需要被关注的话题。

从计算机到“跨学科”,教育改革的新边界在哪里?

“101计划”最初是针对计算机领域的教育改革,但如今,它已经开始向其他学科延伸。数学、物理、化学、生物医学等基础学科,都被纳入了改革试点。这种“跨学科”的扩展,既是对多学科交叉融合的探索,也是对高等教育改革边界的重新定义。

但问题也随之而来:在资源有限的情况下,是否会出现“计划泛化”的风险?如果“101计划”覆盖的学科太多,是否会导致资源分散,甚至让优质资源的效益大打折扣?这些都需要在改革推进过程中不断调整和优化。

另一方面,这种“跨学科”的思路也带来了新的可能性——比如,未来是否可以将“101计划”的经验推广到更多领域,比如艺术、社会科学等?毕竟,教育的核心目标,永远是培养多元化、高素质的人才,而不是一味地追求学科排名和竞争优势。

教育改革的最终意义:让每个学生都找到自己的方向

说到底,“101计划”的意义绝不仅仅是培养几个“天才程序员”或“顶尖科学家”,而是要通过改革,为每一个学生找到属于自己的方向。无论是顶尖高校的佼佼者,还是普通高校的奋斗者,只要能够在自己的领域实现价值,这场改革就有了真正的意义。

所以,与其纠结“101计划”是否会取代985和211,不如回到教育的本质:让更多的学生有机会接受优质教育,探索自己的无限可能。

那么问题来了,你觉得“101计划”会对未来的高等教育格局产生什么样的影响?你认为它能否真正提高本科教育的整体水平?欢迎在评论区留下你的看法,让我们一起聊聊这个话题吧!