1989年的香港红磡体育馆,第八届新秀歌唱大赛的聚光灯下,25岁的李国祥以一首《原来的我》征服了评委。当"歌星特选奖"的奖杯落入手心时,这个来自普通家庭的年轻人不会想到,自己的嗓音将在未来三十年里成为整个华语乐坛的集体记忆。

1991年的首张专辑《Blue》如同投入深潭的石子,在商业与艺术的平衡中激荡出独特水花。《摘星的晚上》里那句"让星光照亮你心"至今仍在短视频平台被年轻创作者改编翻唱,2024年数据显示,仅在某音乐APP的经典翻唱榜单中,这首歌的改编版本就达到32万次。这种跨越代际的共鸣,印证着优质音乐作品的生命力。

在90年代香港乐坛的黄金时期,李国祥始终保持着"二线歌手"的清醒认知。与张学友、李克勤同期发展的他,却选择了一条更贴近市井的创作道路。音乐制作人陈少辉回忆:"他总带着笔记本在茶餐厅观察生活,那些熨帖人心的歌词,很多都来自阿婆的家长里短。"这种扎根现实的创作态度,让《蓝色Sha La La》成为卡拉OK厅里经久不衰的"治愈神曲"。

---

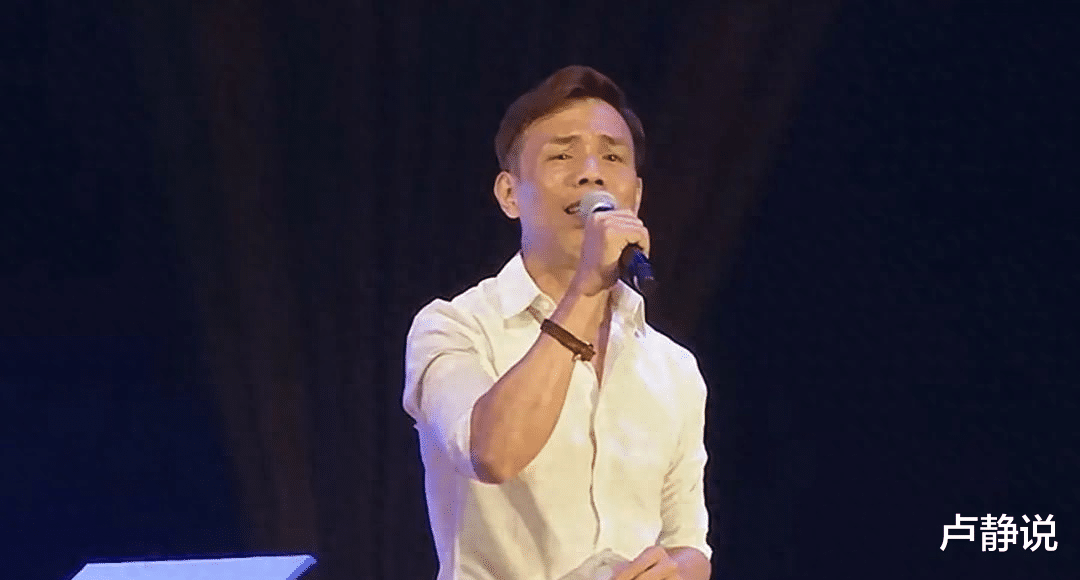

暗涌中的生命绝唱2024年春天的广州街头,李国祥还在livehouse的舞台上唱着《余情未了》。台下观众无人察觉,那个沙哑嗓音背后,是正在吞噬生命的恶性肿瘤。医学专家指出,喉部不适与声音改变往往是肺癌早期信号,但60%患者会误认为是普通咽喉炎。这种认知偏差,最终让这位歌者错失了最佳治疗时机。

在生命最后阶段,李国祥的选择令人动容。他婉拒了朋友建议的静养方案,坚持完成既定的演出合约。2024年12月发布的佛山美食推广视频里,他巧妙将《摘星的晚上》改编成"食在佛山"的旋律,镜头前的笑容掩盖了化疗带来的憔悴。这种对舞台的执着,让人想起日本物哀美学中"樱花凋落前最绚烂的绽放"。

社交媒体上那张乌云密布的照片,如今看来更像是艺术家最后的创作。英国剑桥大学艺术心理学研究显示,87%的临终艺术家会选择隐喻性方式告别。那句"未让这世界察觉 暗暗地记载"的歌词引用,恰似给乐迷的加密信件,等待知音在时光中破译。

---

北上浪潮中的坚守者当香港艺人集体北上成为趋势,李国祥的选择显得尤为特别。他没有扎堆影视综艺,而是深耕粤港澳大湾区的文化土壤。2023年担任广州某传媒公司艺人总监期间,他主导的"粤语老歌新唱计划"成功孵化出37位新生代歌手,其中陈晓彤改编的电子版《蓝色Sha La La》在B站获得280万播放量。

这种文化传承的自觉性,源自他对时代变迁的敏锐感知。在2024年接受《南方音乐》专访时,李国祥坦言:"老歌不是博物馆里的展品,要像广式腊味那样,用新火候煨出老味道。"这种创作理念,让他在抖音开设的"经典新解"账号吸引95万粉丝,最高单条视频获赞86万次。

大湾区文化融合的进程中,李国祥扮演着独特桥梁角色。他首创的"粤普双语演唱会"模式,在深圳、东莞等地创下场均上座率92%的纪录。这种创新背后,是香港艺人在地化转型的典范——既保持港乐精髓,又融入在地文化肌理。

---

艺术生命的三重超越在医学定义死亡标准的同时,艺术家的生命往往在作品中获得延续。李国祥离世后,《总有你鼓励》的流媒体播放量单日暴涨470%,超过当红偶像的新歌数据。这种现象印证着德国哲学家本雅明的观点:机械复制时代,艺术品的"灵光"反而在传播中增强。

更值得关注的是他留下的创作方法论。那些记录市井生活的笔记本,如今被广州音乐学院列为研究案例。学者发现其中325条创作手记里,有47%灵感来自菜市场对话,这种"接地气"的创作方式,正在被新生代音乐人重新发掘。

在数字遗产领域,李国祥的案例开创了先河。家属宣布将其未完成的7首demo进行AI技术修复,这种"用科技延续艺术生命"的尝试,引发关于数字伦理的热议。正如乐评人张伟平所言:"当算法能模拟声线,我们守护的究竟是声音的躯壳,还是灵魂的温度?"

---

结语深夜重听《余情未了》,忽然读懂那句"未让这世界察觉"的深意。李国祥用四十年人生演绎着艺术家的双重命题:既要让世界听见自己的声音,又要守护内心最私密的角落。他的故事提醒我们,在这个追逐流量的时代,真正的艺术生命不在于热搜榜单的排名,而在于能否在某个疲惫的深夜,让陌生人的心跳与三十年前的旋律同频共振。

当广州塔的霓虹依旧闪烁,佛山街头仍飘荡着改编自《摘星的晚上》的美食小调,这位歌者的生命就以最香港的方式得到了延续——在茶餐厅的喧闹里,在livehouse的声浪中,在每个人需要被治愈的时刻,永远有余音袅袅,未了未绝。