2024年4月初的加拿大剧场,本该上演中国相声界最具争议性的突围战。曹云金团队将女皇剧院和梅西剧院的座位数精确对标德云社去年演出的剧场规模,这种刻意为之的较劲背后,折射出传统曲艺国际化进程中鲜少被讨论的深层命题:当剧场艺术遭遇流量逻辑,当师徒恩怨裹挟商业博弈,这场跨国巡演已然成为观察中国文化出海的绝佳样本。

最新数据显示,海外华人群体中关注传统曲艺的仅占23%,而其中愿意为现场演出付费的不足7%。这个冰冷的数字与曹云金直播间创造的1200万观看量形成刺眼对比——那些在屏幕前疯狂点赞的"云观众",是否真能转化为线下演出的消费群体?这让人联想到2023年某脱口秀演员的北美巡演,线上预售突破百万,实际到场率却不足四成,暴露了流量泡沫下的真实市场容量。

星煌娱乐官网宣称的"北美总票房单场超300万美元"引发业内质疑。经查证,该数据对应的实际是某韩国偶像组合2019年温哥华演唱会,这种移花接木式的宣传手法,在文化演出领域并非孤例。去年某民乐团体在悉尼的演出,同样遭遇主办方虚报场馆规模和票务数据的尴尬。这种行业乱象背后,暴露出海外演出市场长期存在的"中间商困局"——文化机构对国际市场规则的不熟悉,给了某些投机者操弄数据的空间。

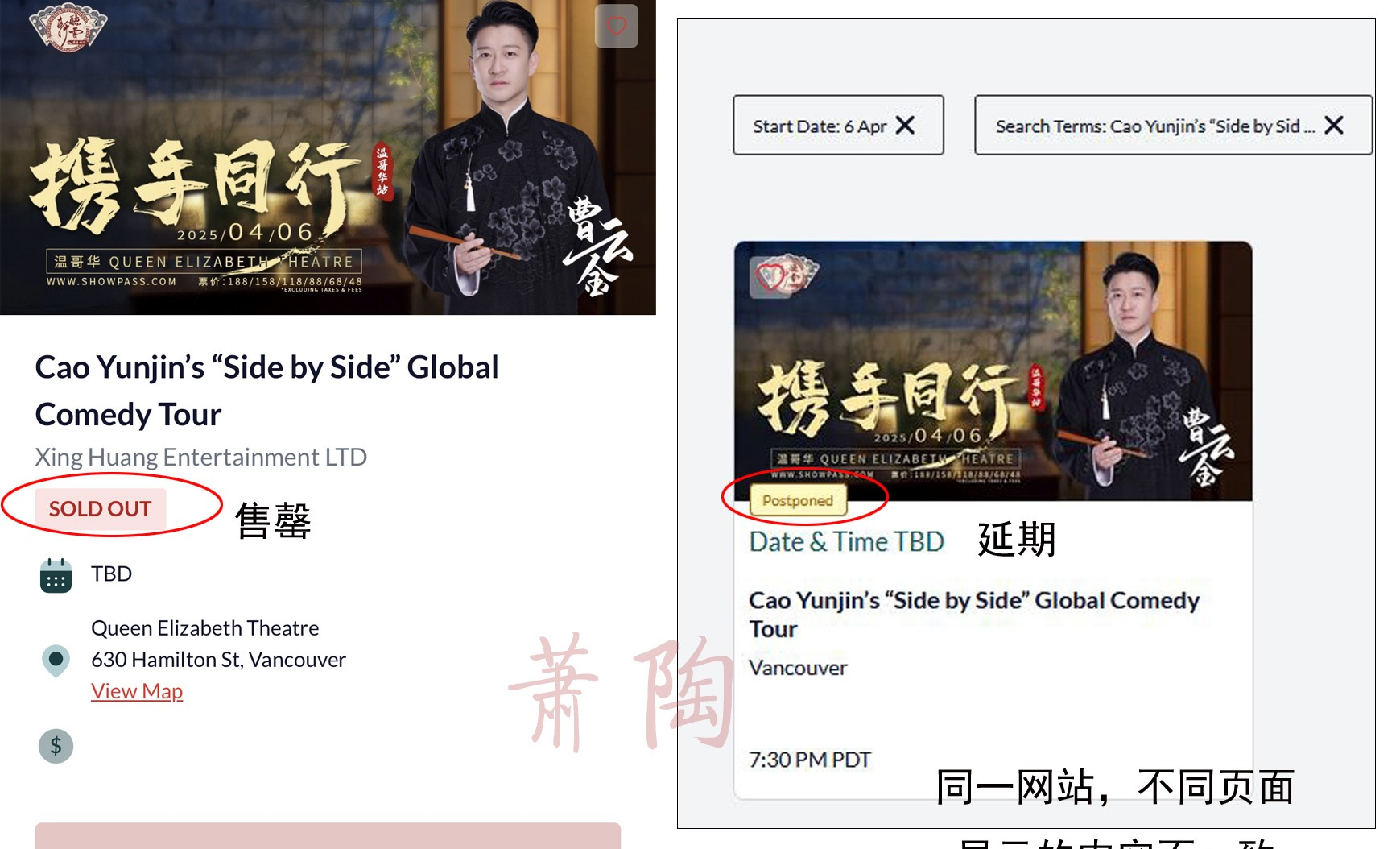

更值得玩味的是票务网站的"薛定谔式售票"现象。Showpass平台既显示售罄又标注延期,这种自相矛盾的状态恰似当下海外演出的生存困境。参照2024年1月某戏曲院团在洛杉矶的遭遇:预售阶段显示80%售罄,实际开演时空座率达60%。票务平台的后台算法与主办方的饥饿营销形成共谋,正在制造虚假的市场繁荣假象。

将温哥华场最高票价定为188加元(约合人民币1000元),这个不足德云社半价的决策,看似是精准的降维打击,实则可能陷入"价格越低越廉价"的认知陷阱。行为经济学中的韦伯定律在此显现:当价格差异超过50%,消费者反而会对产品价值产生怀疑。这让人想起2022年某民乐团在纽约的尝试,他们将票价定为交响乐演出的三分之一,结果吸引的多是猎奇观众而非真正爱好者。

这种定价策略折射出更深层的产业焦虑。据中国演出行业协会数据,海外商演中票务收入仅占总收入的38%,其余依赖赞助和广告。但曹云金团队似乎尚未突破这个困局——相比德云社与当地华人商会的深度绑定,听云轩的赞助名录至今未见知名品牌。这种差异背后,是传统师徒制班社与新兴文化公司在商业资源整合能力上的本质区别。

文化出海的深层困境:当传统遭遇现代性解构在梅西剧院2752个座位的空间里,曹云金要面对的不仅是票房压力,更是文化符号的跨语境转化难题。德云社去年在相同剧场演出时,特意加入"Tim Hortons咖啡梗"和"冰球术语改编",这种本土化改造使上座率提升27%。反观曹云金团队目前释放的节目单,仍是《论相声五十年之现状》等经典段目,这些承载着京津文化密码的作品,能否触动二代移民的情感共鸣?

更深层的矛盾在于表演形式的时代错位。直播间里万人互动的即兴魅力,被固化在剧场的镜框式舞台时,会产生怎样的化学反应?某短视频平台的数据显示,曹云金直播观众中35岁以下群体占比68%,但海外演出的主力消费群却是40岁以上的老移民。这种受众错位导致的文化折扣,正在消解流量明星的跨界势能。

结语:超越成败的文化实验价值距离开演倒计时两周,这场巡演的命运仍悬于数据迷雾之中。但不论结果如何,曹云金的冒险已然撕开了文化出海议题的多维面相:当传统艺术拥抱流量经济,当师徒恩怨演化成商业博弈,当文化自信遭遇市场规律,每个环节都在重新定义着"走出去"的内涵。

或许我们该换个视角审视:那些在售票网站闪烁的"无票可售"提示,何尝不是文化碰撞产生的电磁干扰?那些关于签证受阻的传言,又何尝不是全球化时代文化迁徙必经的阵痛?这场演出最终收获的,可能不是票房报表上的数字,而是一组关于传统艺术现代转型的珍贵参数。

当女皇剧院的灯光暗下,无论座席是否填满,这个春天发生在太平洋彼岸的剧场故事,都将在中国曲艺史上留下意味深长的注脚。毕竟,在文化出海的航程中,重要的不是某次演出是否触礁,而是整支舰队能否在风浪中校准航向。