夏日的一天,年过八旬的朱德坐在中南海的房间里,心神不宁。这些天他总是打电话询问儿子朱琦的病情,每次得到的回复都是"正在抢救"。可他不知道,此时的朱琦早已离世整整十天。当儿媳赵力平带着孙辈前来看望,康克清终于忍不住将这个沉重的消息告诉了老人家。望着儿媳妇满脸的泪水,这位在枪林弹雨中出生入死的铁血将军,眼中蓄满泪水,哽咽着说:"你们一开始不告诉我,这样不对啊..."究竟是什么样的父子情,让这对革命军人的父子产生如此深厚的羁绊?为何朱琦的离世消息会被瞒了整整十天?

一、从军阀部队到延安:父子相认

四川某县城内一阵急促的脚步声打破了夜晚的宁静。国民党军队正在挨家挨户地抓壮丁,年轻的朱琦被强行带走时,连一句告别的话都来不及对家人说。

朱琦被编入了当地一支国民党军队。这支部队的长官并不知道眼前这个普通的年轻人,竟是八路军总司令朱德的儿子。每天,朱琦都要跟着部队进行繁重的训练,但他的心里始终惦记着延安,惦记着那位自己从未谋面的父亲。

一天深夜,朱琦正在营房值夜,一个陌生人悄悄靠近他,递给他一张纸条。借着微弱的月光,朱琦认出了纸条上的暗号——这是我党地下工作人员的联络信号。原来,周恩来得知朱琦被抓壮丁的消息后,立即安排地下党员展开营救行动。

经过周密策划,地下党员利用一次军队调动的机会,帮助朱琦成功脱离了国民党军队。在地下党组织的帮助下,朱琦辗转千里,终于踏上了通往延安的路程。

延安下起了蒙蒙细雨。朱琦站在延安城门前,望着这座革命圣地,激动得说不出话来。当地的同志告诉他,朱德正在八路军总部开会。

朱琦径直往八路军总部走去。路上,他遇到了一位穿着灰色军装的中年军官。军官上下打量了他一番,问道:"你是从哪里来的?"朱琦如实相告。军官听完后,眼中露出慈爱的光芒,说:"我就是朱德。"

这一刻,二十多年未曾相见的父子终于重逢。朱德拉着儿子的手,仔细端详着这个阔别已久的孩子。朱琦看着父亲布满皱纹的脸庞,一时间千言万语都化作了沉默。

让朱琦没想到的是,父亲并没有立即安排他到机关工作。相反,朱德对警卫员说:"带他去找一身军装,明天就到新兵连报到。"

就这样,朱琦开始了他在延安的革命生涯。每天早出晚归,和其他战士一起训练、劳动、学习。渐渐地,战友们发现这个新来的同志特别能吃苦,从不叫苦叫累。直到很久以后,他们才知道这位默默无闻的战友竟是朱老总的儿子。

对于朱琦来说,从被抓壮丁到重返革命队伍,这段经历让他更深刻地理解了什么是革命的艰辛。而父亲朱德对他的严格要求,更让他懂得了革命事业需要付出的代价。

二、艰苦岁月中的革命传承

那是,延安的寒风依旧凛冽。朱琦刚洗完衣服,发现衣服上的污渍怎么也搓洗不掉。一位老战友见状,从自己的口袋里掏出两块肥皂递给他:"用这个洗吧。"

正当朱琦准备接过肥皂时,朱德恰巧从身后经过。只见朱德皱起眉头,对朱琦说:"放下!"朱琦一时愣在原地,手足无措。朱德接着说:"战时物资紧缺,每个人的生活用品都是按标准配给的。你不能因为是我儿子,就接受别人的特殊照顾。"

这两块肥皂虽小,却给朱琦上了革命传统教育的第一课。从那天起,朱琦更加严格要求自己,处处以普通战士的标准来衡量自己的行为。

朱琦接到命令,要去前线参加对日作战。有人劝朱德:"总司令,朱琦是你唯一的儿子,还是留在后方吧。"朱德摇摇头说:"在抗日战争面前,每个年轻人都应该冲锋陷阵,我的儿子也不例外。"

就这样,朱琦跟随部队奔赴前线。在一次激烈的战斗中,他不幸被敌人的流弹击中了腿部。战友们冒着枪林弹雨将他抬回战地医院,大夫说他的腿部神经受损,即使康复后也会落下终身残疾。

当这个消息传到朱德耳中,朱德立即赶到医院。看着躺在病床上的儿子,朱德没有说太多安慰的话,只是简单地说:"好好养伤,养好了继续为革命工作。"

伤愈后的朱琦被安排到延安抗日军政大学任教。在这里,他遇到了更多严格的考验。一次,有学员看到朱琦拄着拐杖上下课很吃力,主动提出要帮他搬运教具。朱琦婉言谢绝了:"我虽然腿脚不便,但还能自己完成工作。"

在抗大的日子里,朱琦和其他教员一样,既要承担教学任务,又要参加农业生产。他拄着拐杖下地劳动,虽然行动不便,却从不要求特殊照顾。

一天,一位学员在食堂看到朱琦和大家一起排队打饭。这位学员认出他是朱老总的儿子,连忙让他先打。朱琦却说:"革命队伍里不讲特殊,大家都一样。"

这样的场景在抗大经常出现。渐渐地,师生们都被朱琦的品德所感动。有人问他为什么处处如此严格要求自己,朱琦说:"父亲教导我,革命事业需要每个人都从自己做起。"

在延安的艰苦岁月里,朱琦始终牢记父亲的教诲。即便是在最困难的时期,他也和战友们一起开荒种地、打窑洞、抗旱救灾。这一切都在默默地传承着革命精神,诠释着什么是真正的革命传统。

三、铁路线上的坚守

石家庄刚刚解放不久,百废待兴。一天,朱琦来到石家庄铁路局报到。局里的干部看到他的履历,连忙说:"朱处长,您的办公室已经准备好了。"朱琦却摇摇头说:"我不是来当干部的,我是来学开火车的。"

就这样,这位朱老总的儿子,成了石家庄机务段的一名普通学徒。每天清晨,他都比别人早到半个小时,仔细检查机车的每个零件。老师傅们看他认真好学,都愿意把自己的经验传授给他。

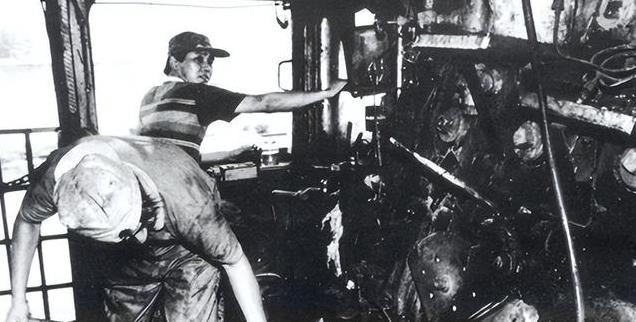

有一次,一台蒸汽机车出了故障,需要钻进狭小的锅炉下面检修。朱琦二话不说,拄着拐杖就往锅炉下钻。同事们想拦他:"你腿脚不便,还是让我们来吧。"朱琦却说:"既然选择了这个岗位,就得干好每一项工作。"

经过三年的刻苦学习,朱琦终于成为一名合格的火车司机。在他的第一趟独立驾驶任务中,正赶上一场大雪。为了确保列车安全运行,他顶着寒风,一次次下车清理积雪,硬是把这趟车准时送到了目的地。

朱琦刚驾驶完一趟从北戴河开往天津的列车。他的工作服上沾满了煤灰,手上还带着机油的味道。这时,站台上一位工作人员急匆匆地跑来:"朱师傅,有位首长要见你!"

朱琦赶到会客室,发现来人竟是自己的父亲朱德。看到儿子一身油污的样子,朱德露出了欣慰的笑容:"好啊,这才像个工人的样子!"

在随后的谈话中,朱德询问了儿子的工作情况。当听说朱琦每月工资只有四十几块钱,和其他司机一样住在简陋的宿舍里时,朱德非但没有不高兴,反而十分满意:"这样很好,要继续保持。"

铁路局准备提拔朱琦担任机务段副段长。朱琦却提出一个请求:"我想继续开火车。"领导们都很惊讶,一位老同志说:"你这么多年兢兢业业,完全有资格当管理干部了。"朱琦回答说:"我更愿意在机车上为人民服务。"

就这样,朱琦一直坚持在火车驾驶室工作。他走遍了华北地区的铁路线,风里来雨里去,从未因为自己的特殊身份要求过任何照顾。每当有人问起他是不是朱德的儿子时,他总是淡淡地说:"在这里,我就是一名普通的火车司机。"

组织上多次动员,朱琦才同意调任北京铁路局车辆管理处任职。但即使是在管理岗位上,他依然保持着当年在机车上的作风,经常深入现场,和工人们一起解决实际问题。

四、家国情怀的代际传递

延安抗大的一次晚会上,朱琦第一次见到了赵力平。那时的赵力平刚满17岁,正在抗大学习。作为一名来自河北农村的普通女青年,赵力平起初并不知道朱琦的身份。

一次公共劳动中,赵力平看到朱琦拄着拐杖,却坚持和大家一起挑水。她上前帮忙,朱琦婉言谢绝了:"我自己能行。"直到后来,赵力平才从其他同学那里听说,这位坚持自己干活的同志竟是朱老总的儿子。

当朱琦向赵力平表达爱慕之情时,赵力平犹豫了。她说:"我只是一个农民的女儿。"朱琦却回答说:"在延安,我们都是普通的革命战士。"

李贞和贺龙等老同志得知这件事后,都为这对年轻人高兴。他们认为,朱琦和赵力平都是在革命队伍中成长起来的好同志,是很般配的一对。

婚后,朱琦和赵力平的家庭生活非常简朴。他们住在天津铁路局的职工宿舍里,和其他工人家庭一样,过着普通的生活。每当有人说他们可以住进更好的房子时,夫妻俩总是说:"和工友们住在一起挺好。"

他们的第一个孩子出生了。朱德和康克清特意从北京赶来看望。看到孙子住在简陋的职工宿舍里,康克清心疼地说要给他们换个好一点的住处。朱德却说:"就这样挺好,孩子从小就要在艰苦环境中成长。"

在教育子女方面,朱琦和赵力平始终坚持着革命传统。他们经常给孩子们讲述革命年代的故事,但从不提及自己是朱老总家的人。有一次,孩子在学校被同学问起是不是朱德的孙子,回家后问父母。朱琦说:"是不是朱德的孙子并不重要,重要的是要做一个对人民有用的人。"

每逢节假日,朱琦都会收到父亲朱德的家书。这些信件从不谈及家长里短,而是讲述国家大事和革命传统。朱琦把这些信件整理成册,经常翻给孩子们看,用以教育下一代。

正值自然灾害时期,全国上下都在勒紧裤腰带过日子。朱琦和赵力平带着孩子们参加义务劳动,和工友们一起种菜养猪。孩子们问为什么家里条件这么艰苦,赵力平说:"你爷爷说过,革命家庭更要以身作则。"

就这样,朱琦和赵力平用实际行动,将革命传统和艰苦朴素的作风传递给了下一代。在他们的影响下,孩子们也都继承了这种家风,长大后都选择了普通的工作岗位,从未炫耀过自己的家庭背景。

五、生命最后的十天

北京的天气闷热异常。朱琦像往常一样在家中处理一些工作文件,一位老同事来访,两人正在谈论铁路系统的工作。突然,朱琦感到胸口一阵剧痛,还没来得及说什么,就永远地离开了人世。

消息传到赵力平工作的单位,她立刻赶回家中。看着丈夫安详的面容,赵力平一时不知如何是好。此时,康克清匆匆赶来,拉着赵力平的手说:"老朱的身体这些年一直不太好,这个消息暂时不要告诉他。"

就这样,一个艰难的决定做出了。赵力平和康克清商量后,对外宣称朱琦正在住院治疗。朱德每天都在打电话询问儿子的病情,康克清只能说:"正在积极治疗,情况还算稳定。"

在这十天里,中南海的电话一天要打好几个。有时是朱德亲自打来问:"琦儿今天吃药了吗?"有时是警卫员打来传话:"首长让问问需要什么药?"每一次,康克清和赵力平都强忍着悲痛,用同样的话回应:"正在治疗,请首长放心。"

六月的北京,天气一天比一天热。朱德整日坐立不安,饭也吃不下,觉也睡不好。他对身边的警卫员说:"明天,我要亲自去医院看看琦儿。"康克清知道,这个消息再也瞒不住了。

赵力平带着孩子们来到中南海。康克清搀扶着朱德坐下,轻声说道:"老朱,琦儿他...已经走了,追悼会也办完了,孩子们是特意来看您的。"

朱德坐在那里许久没有说话,只是用颤抖的手摸着孙子们的头。过了好一会儿,他才用沙哑的声音说:"你们一开始不告诉我,这样不对啊..."

这一刻,所有人都忍不住流下了眼泪。朱德接着说:"他走得太早了...才58岁啊..."声音越来越低,最后几乎听不见了。

这位经历过无数战争、见惯了生死的老革命家,此刻只是一个失去儿子的父亲。他缓缓从口袋里掏出一封信,那是朱琦生前最后一次给他的家书,上面详细记录了铁路系统的工作情况。

朱德看着信上工整的字迹,对赵力平说:"琦儿这辈子,没有给组织丢过脸,没有给革命抹过黑,也没有给咱们家添过麻烦。"说着,他将那封信小心翼翼地折好,放回口袋。

六月的阳光透过窗户照进房间,映照着这位老人肃穆的面容。朱琦虽然离开了,但他用一生践行的革命精神,永远留在了人们的记忆中。