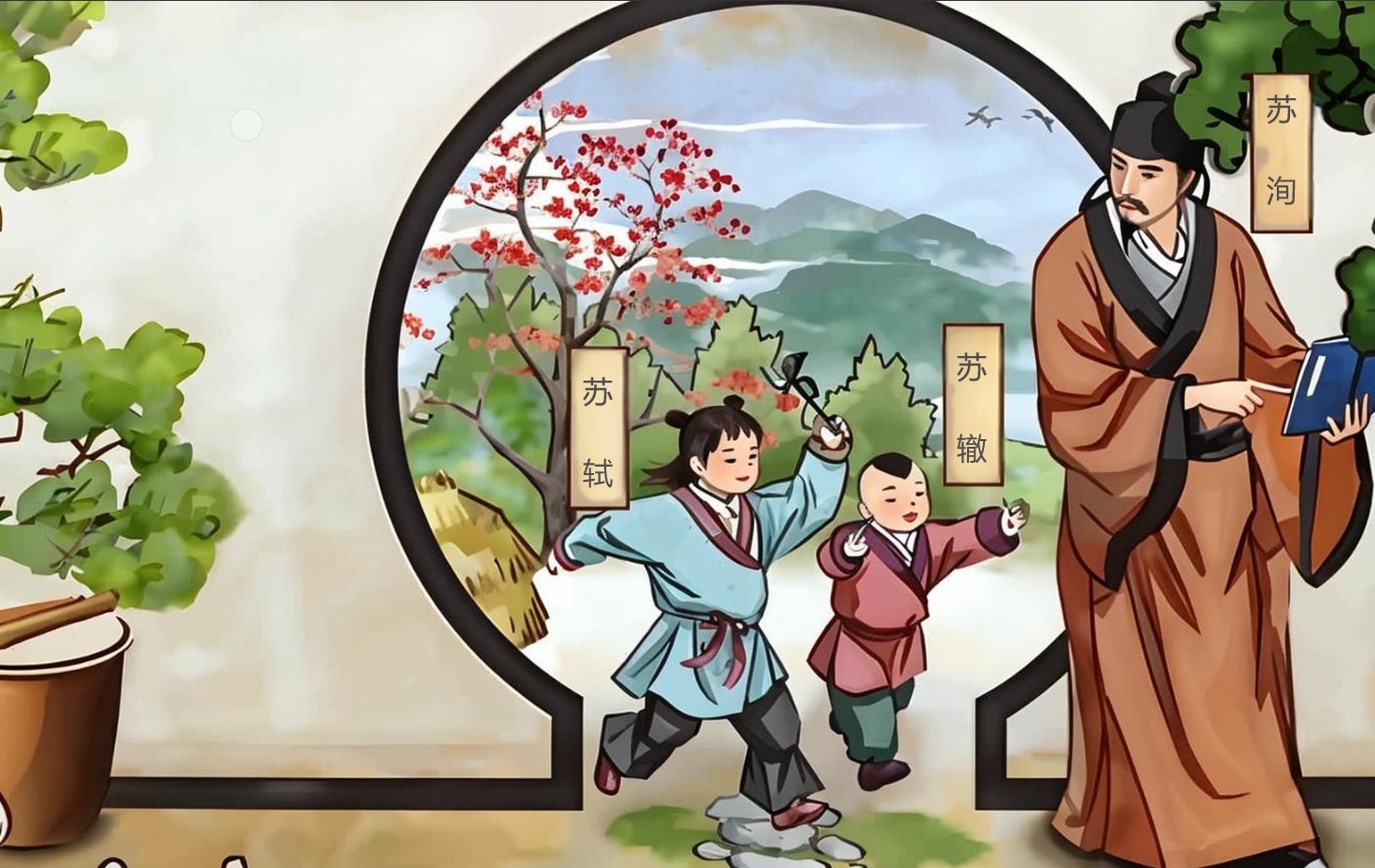

1039年眉山春夜,三岁的苏轼啃着糖葫芦,好奇地戳了戳襁褓里皱巴巴的婴儿。命运的齿轮在这一刻咬合。这个被他嫌弃"丑丑"的弟弟,将用整整63年时光,把"哥哥"二字写成大宋最滚烫的动词。

19岁那年,兄弟俩同科中举。主考官欧阳修抢苏轼考卷时,苏辙却主动藏锋。苏辙在科举策论中痛陈皇帝好色,气得考官要除名,却因“敢言”被破格录取。可当苏轼名震汴京时,他默默退守河南照顾父亲,一守就是三年。

1079年乌台诗案爆发,御史台查获苏轼“毁谤新政”的罪证。狱中传出苏轼吃下“断头鱼”的谣言时,苏辙连夜向神宗递《为兄轼下狱上书》:"我愿用全部官职换哥哥活命"。最终苏轼贬黄州,苏辙也被牵连,罚铜八斤、贬江西监盐酒税,五年不得升调。

兄弟俩虽遭贬谪,但并不影响他们的兄弟情。苏辙更是沿着赣水,千里迢迢赶至,与苏轼相聚。在黄州的日子里,兄弟俩形影不离,一道游览黄州和武汉等地名胜古迹,吟诗作赋、把酒言欢。全然没有被贬他乡的孤独和愁闷。

宋神宗驾崩后,王安石新党势力遭清算,旧党得势,苏辙和苏轼相继回京当官。此时的苏轼,看不惯旧党全盘否定新政,打压新党势力,仗义执言之下,被新旧两党势力所不容。于是,苏轼自请外调,远离京城朝堂的是是非非。苏辙也随兄连上四札,也乞求外任,但皇帝没有同意。

苏辙比哥哥苏轼的官运,要好很多。这期间在朝为官很受重用,官至尚书右丞,副宰相的职位。还代理,进爵开国伯,实封二百户。可以说,苏辙在以太后、司马光为代表的旧党势力掌权时期,可谓平步青云,官运亨通。

那段时期,宋神宗之后的宋哲宗还年幼,还没有自己的主见。等到宋哲宗亲政后,第一件事就是要恢复老爸宋神宗力挺的新法。苏辙此时表示极力反对,盛怒之下的宋哲宗,把他贬出了京城。几番贬谪之下,苏辙一路南下,几乎是发配到了广东湛江市雷州。此时,他的哥哥苏轼,过得比他还惨,被贬到了没有更南的地方,海南岛。

他们也真的算是难兄难弟。只不过当时苏轼更加悲观,他认为发配到当时蛮荒之地的海南,基本上就等于判死刑。于是,他已经开始给弟弟苏辙写信,交代后事了。并嘱咐弟弟亲自给他修墓志铭。苏辙看过后,赶来与苏轼汇合,护送哥哥前往海南,一路同甘共苦,宽慰哥哥苏轼。仿佛他忘记了从京城宰相到发配南疆,经历这样巨大的打击和沉沦,作为弟弟的苏辙才是那个更加需要得到宽慰的人。数月后,他与苏轼诀别于海滨。至此而后,两兄弟就再也没见过面了。

数年后,苏轼遇宋徽宗大赦,回京任职,却在北归途中病死于江苏常州,享年六十四岁。临终前苏轼以没见到弟弟苏辙最后一面为憾。苏辙得知后,在悲痛中为哥哥撰写祭文。往后没有哥哥的日子里,苏辙在朝堂上也备受打压。心灰意冷之下,他远离京城,在定居,终日读书著述、默坐参禅,谢绝宾客,决口不谈时事,将所感皆寄托于诗中。苏轼死后11年,苏辙逝世,享年七十四岁。他的遗骨葬于郏县,小峨眉山苏轼墓旁,死后终于与哥哥魂归一处,永不分离。

后人翻开他们兄弟间,互通的上千封书信,发现最常出现的话是:"子由(苏辙)安好?""兄长勿念。"

原来最好的兄弟情不是相互仰望,而是成为彼此的星光。他们不是历史上成就最高的兄弟,却是把"手足情深"刻进骨子里的凡人。苏轼的光芒有多耀眼,苏辙的守护就有多沉默。当我们在手机里存着全家福却半年不联系时,这对兄弟用彼此的一生证明:亲情不是血缘,而是我永远走向你的脚步。