人类是地球上最有智慧的生命,从人类诞生以后就开始不断的研究和探索世界的奥秘,如今人类依靠科技的利用已经能够走出地球探索宇宙,这说明人类科技发展的速度很快,现在人类对太阳系的探索是最多的,在太阳系中一共有八大行星,它们分别是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,在海王星的外面还有冥王星,曾经冥王星也属于一颗行星,但是科学家认为冥王星的体积和质量都太小了,于是将它提出了行星的行列。

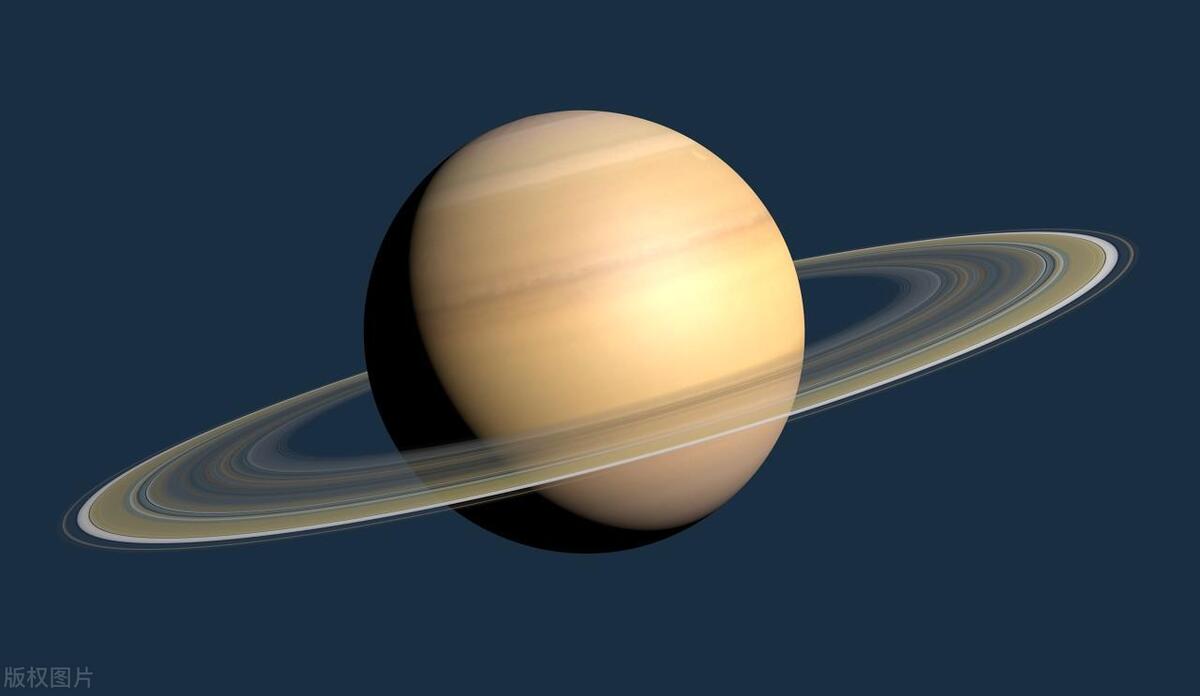

在太阳系的八大行星当中,外表看上去最美丽的就是土星了。土星是人类在很早就观测到的天体,土星能够用肉眼看到,在晴朗的夜空中,人类能够看到一颗明亮的星星,它就是土星,古代很多国家都观测到了土星并对其做了记录,比如说古巴比伦人、古希腊人、古罗马人等。在公元前7世纪巴比伦出土的楔形泥板记载了土星59年的运行周期。中国在春秋战国时期认识到土星恒星周期约为29年,西汉《太初历》给出土星会合周期为377.94天。

西方通过黄道十二星座坐标度量土星运行位置,不过人类真正看到土星已经到了1610年,当时意大利科学家伽利略用望远镜观测土星,是第一个用望远镜观测到土星的人,不过当时望远镜的技术有限,他无法看清楚土星表面的真实情况,以为土星两侧的光环是两颗卫星。直到伽利略去世十几年,人类对土星的认识都是比较模糊的,后来荷兰科学家认为伽利略的望远镜不行,限制了他的观测,之后惠更斯做了一台5.7厘米口径,3.6米长的望远镜,从1655年开始观测土星,经过一段时间的观测,惠更斯首次发现了土星最大的卫星——土卫六。

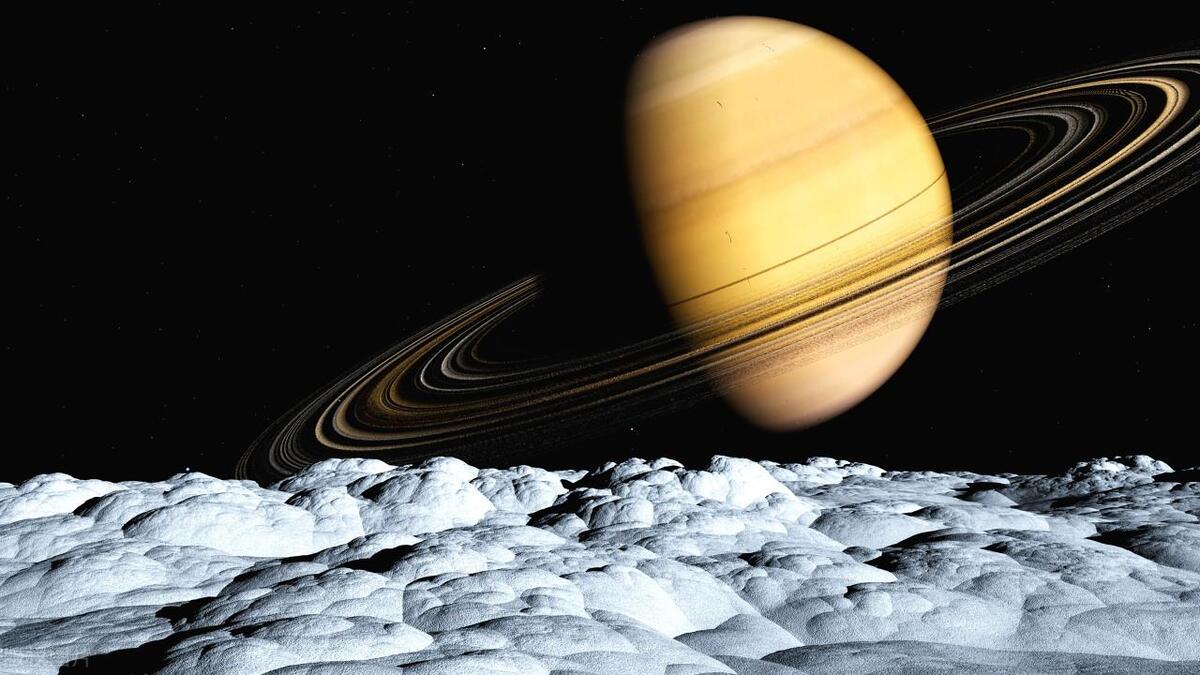

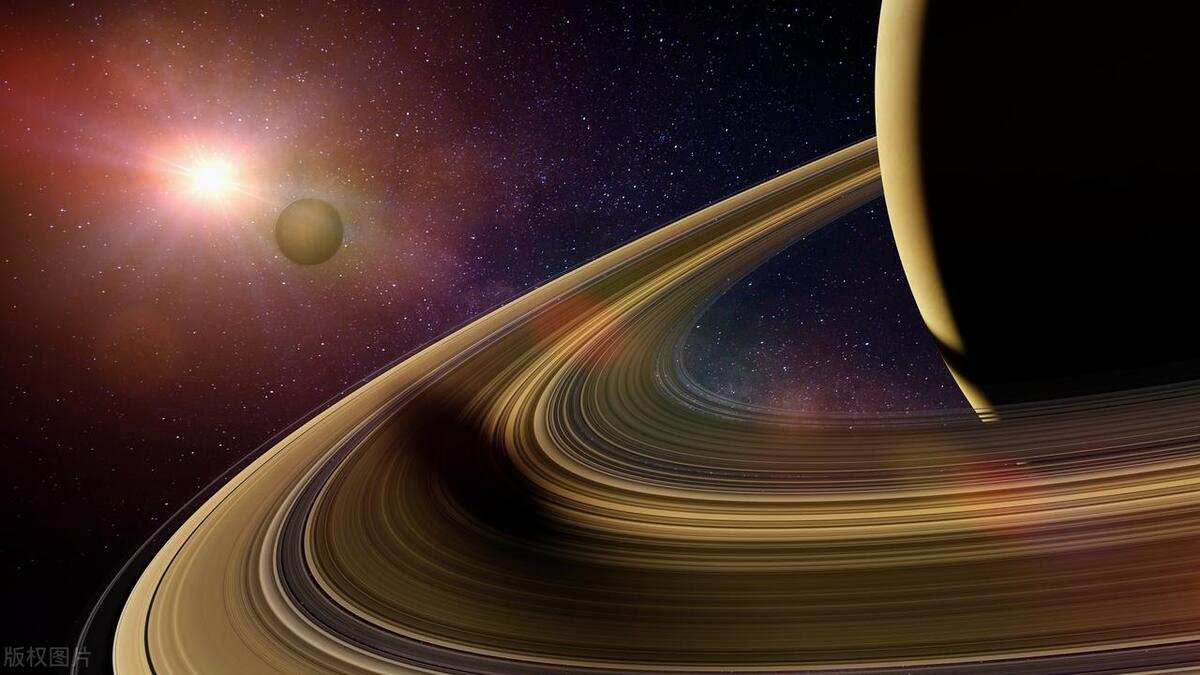

不过惠更斯认为,这个望远镜配置还是太低,不足以看到土星的全貌,于是他发明了更加强大的望远镜,并且终于看到了土星的全貌,经过反复观测确认,他最终得出了一个结论,土星是由一个球体和一个又薄又扁的环组成的。这也是人类第一次正确认识到土星的形状,之后惠更斯对土星又进行了三年的观测,他认为土星环相对于地球的切斜角会随着地球和土星的公转而改变,土星的自转倾角是26.7度,土星的轨道和地球轨道的夹角是2.5度。所以土星环的可见性会随着时间的变化而变化,当它倾斜朝着地球时,我们就能够看到它,当它侧面朝着地球时,土星环看起来就会非常窄,几乎看不到。

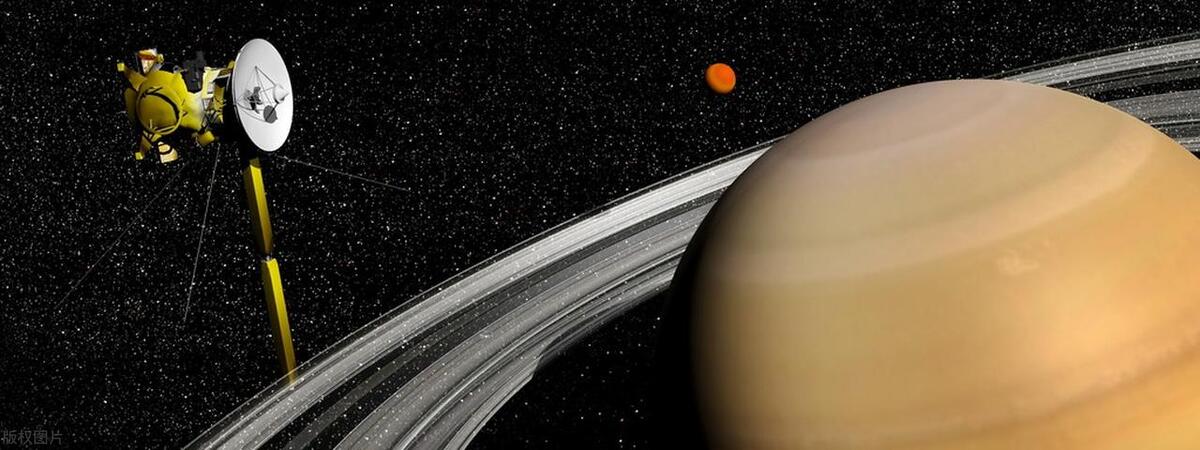

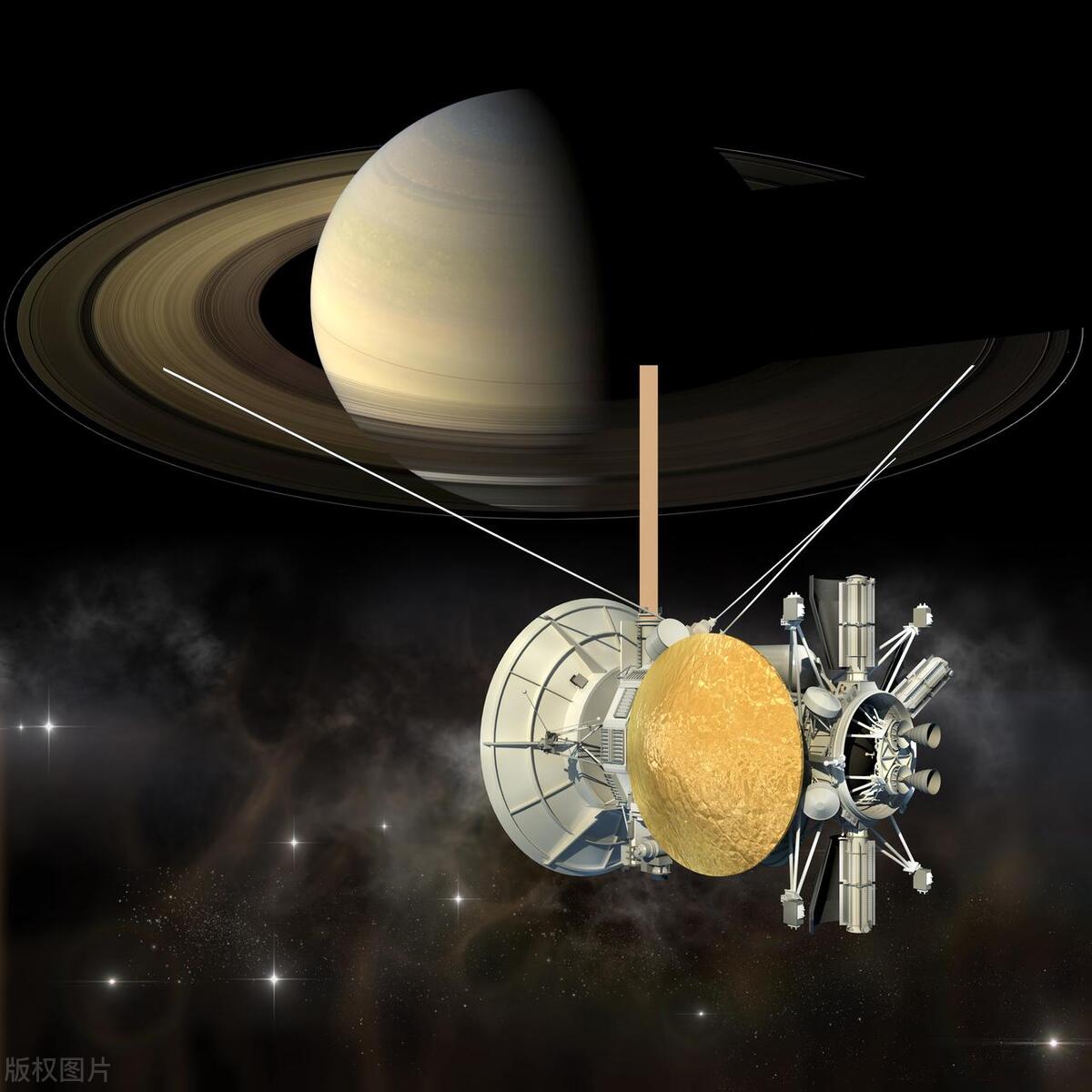

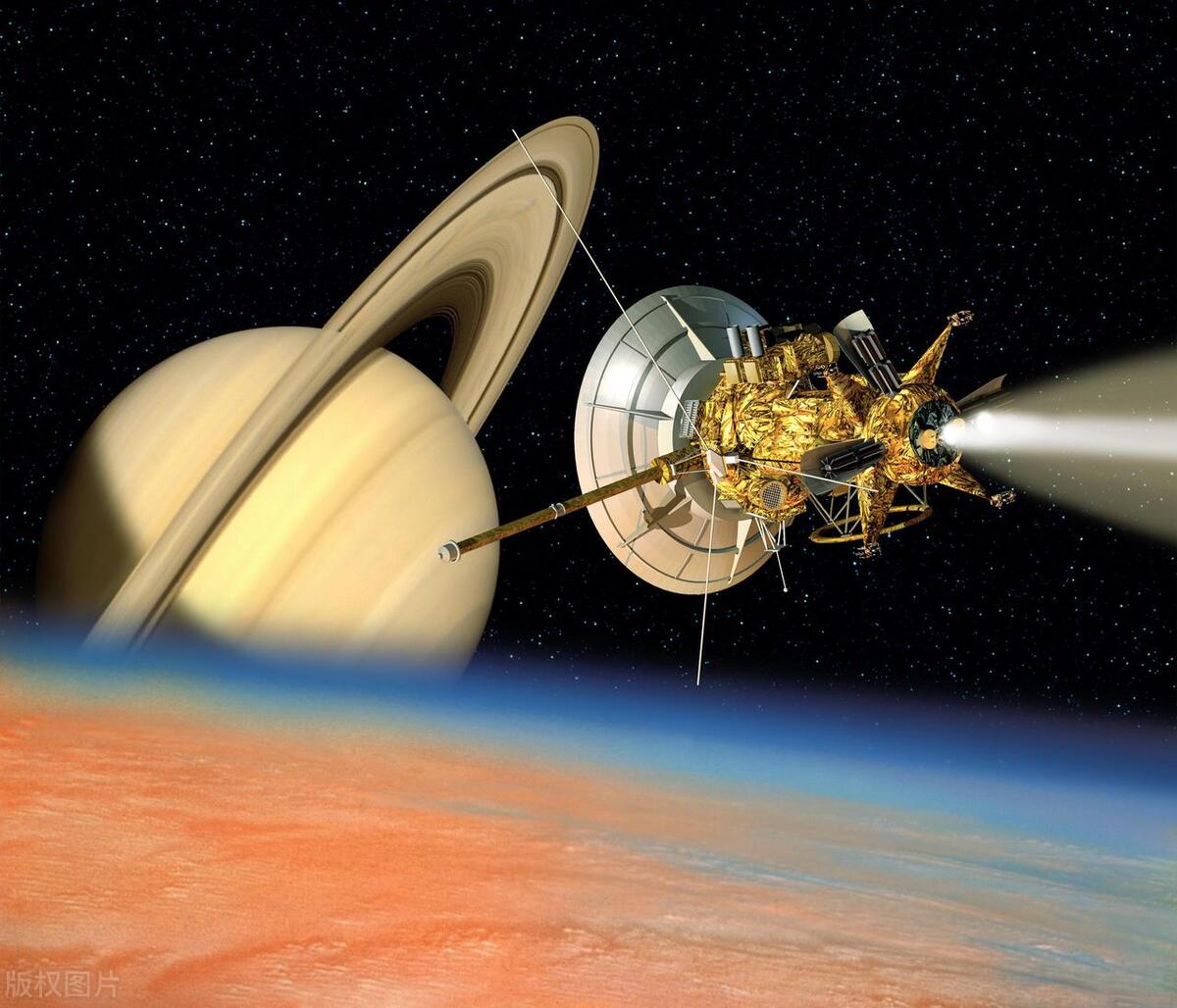

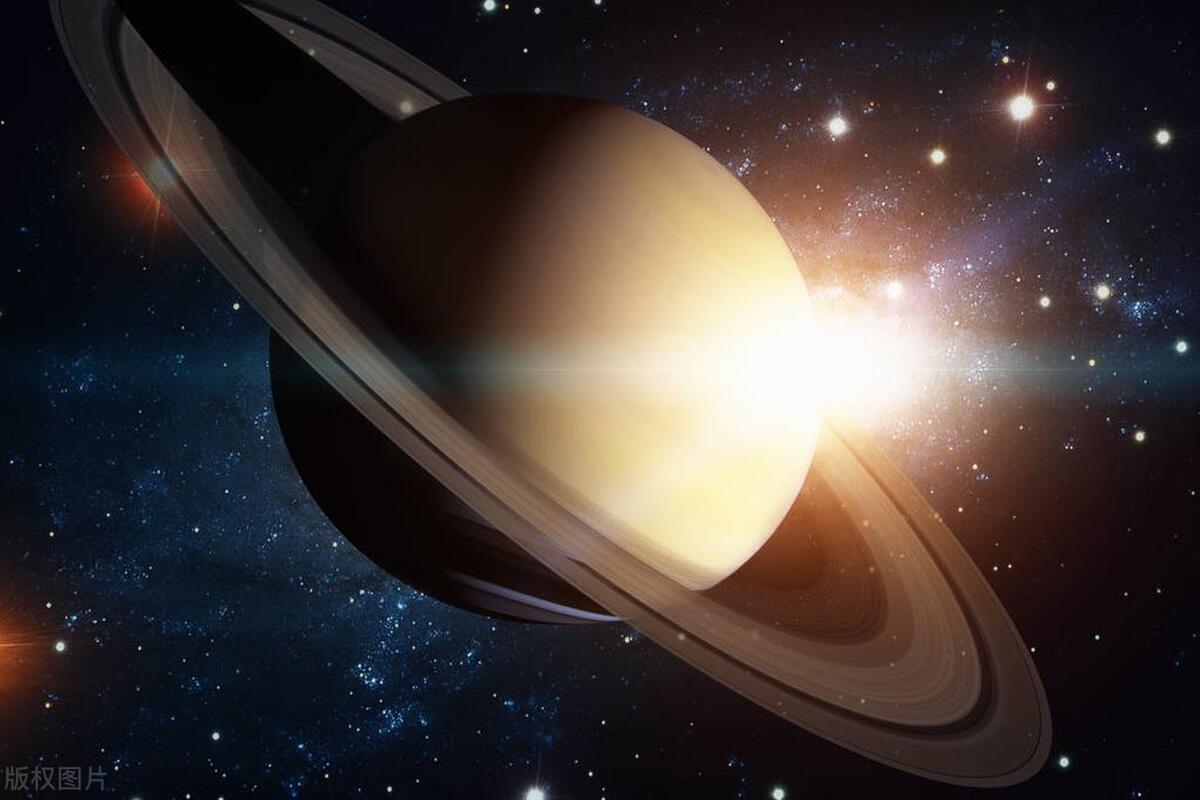

这个周期大约是15年,每隔15年,土星环的倾斜角就会达到最大,这个时候土星环就会看起来非常明显,人类对土星真正了解主要依靠卡西尼探测器,在1997年的时候,卡西尼号搭载惠更斯探测器发射升空,先后借助金星、地球和木星的引力加速,经过7年时间跨越35亿公里,于2004年7月1日成功进入土星轨道,这一精确的轨道切入操作需要穿越土星环最外围的F环,当时探测器和土星大气层的最近距离仅2万公里,堪称航天史上最惊险的“太空芭蕾”。卡西尼号搭载了12台科学仪器,包括合成孔径雷达、红外光谱仪、宇宙尘埃分析仪等尖端设备,其观测精度比之前所有的土星探测器总和还要高1000倍。

在后续的13年探测中,它完成了294次土星轨道绕行,近距离飞掠土卫六127次,土卫二23次,向地球发回了45万张高清分辨率图像。卡西尼的红外测绘光谱仪揭开了土星大气层的动态本质。其赤道喷射气流速度高达1600公里/小时,是太阳系中最强的行星风场。探测器还发现土星自转周期比此前认知缩短30分钟(10小时33分38秒),这一修正对理解气态行星内部结构至关重要。通过分析土星极地特有的六边形风暴结构,科学家首次确认这种维持数十年的几何云团与行星深层的旋转密切相关。

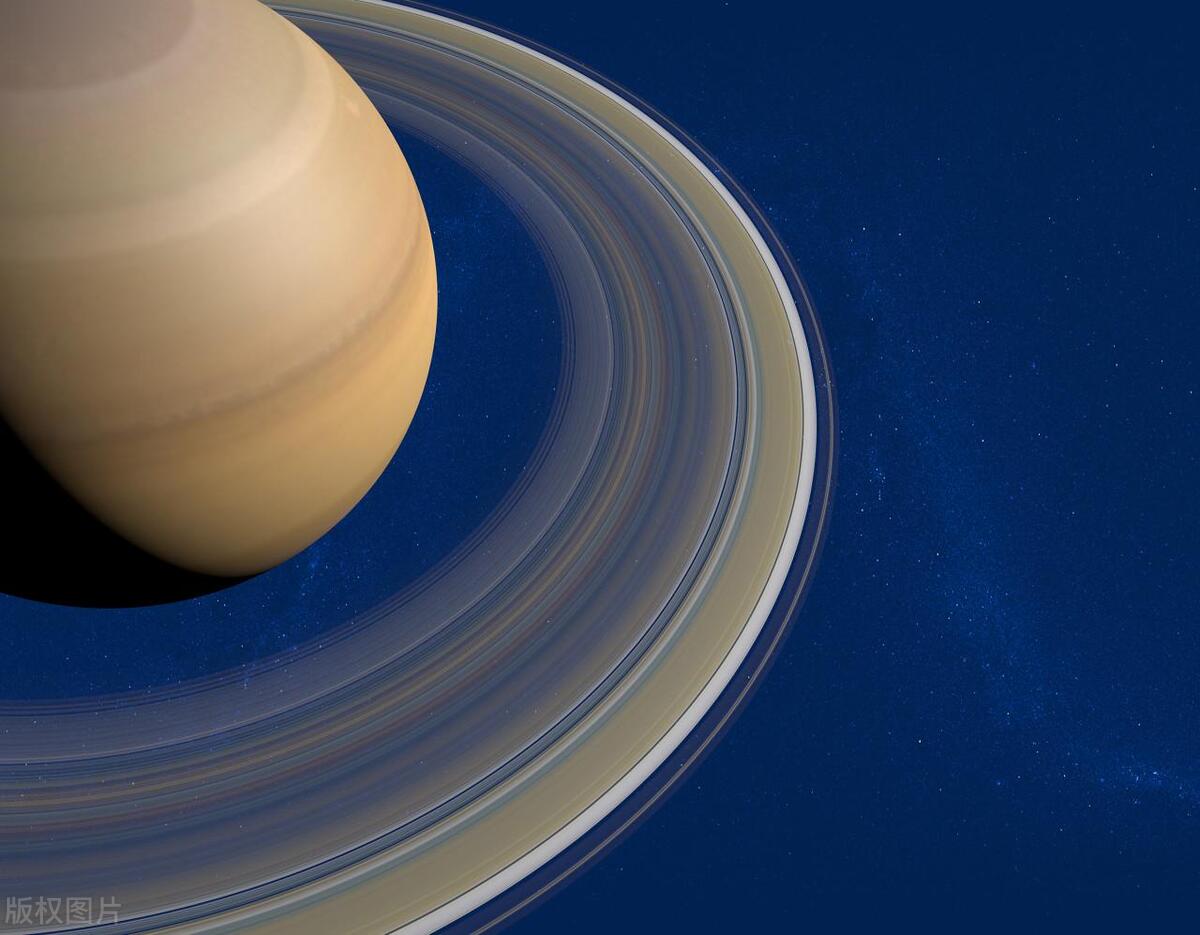

高清图像显示土星环并非静止的装饰带,而是充满活力的动态系统。卡西尼发现了螺旋密度波、弯曲波等复杂结构,证实环物质通过引力作用与卫星产生共振。其紫外光谱仪在环粒子中检测到有机物和硅酸盐,结合引力场测量,推断出主环形成于1亿年前——这意味着我们今天看到的璀璨光环,在恐龙时代尚未存在。土星环作为一个神奇的天文现象,其形成机制的探究具有重要的科学价值,通过对土星环的深入研究,我们或许能够揭示太阳系形成与演化的更多秘密,为天体物理学领域的发展做出了新的贡献。

土星环由七个主环构成,从内到外D环到F环延绵28万公里,其宽度足以容纳地球和月球间距的三倍多,各环面密度差异造就了独特的明暗区域,A环的冰晶含量高达百分之95呈现耀目白色,B环因含有机物质而略显焦糖色,在环平面垂直方向,粒子分布仅仅有数十米的厚度,这种极端的扁平比例相当于用A4纸铺满足球场般的尺度。看到这里,相信很多人都会产生一个疑问,就是土星环是如何形成的?在探讨土星环的形成机制时,学界提出了几种引力瞩目的假说,一种假说认为,在行星形成的早期阶段,可能发生了一些碰撞,导致土星周围的物质形成了光环,这些卫星可能是小行星或者其他天体。

还有的科学家认为,大约在1亿年前,有一颗直径400公里的冰卫星在土星的引力下被撕碎,这个理论得到光环物质同位素分析的佐证,卡西尼号探测到的环物质氧同位素比例和土卫二喷出物高度吻合,暗示着共同的起源。当冰卫星坠入临界距离时,其面向土星的一侧承受的潮汐力超过自身引力,结构开始崩解,计算模拟显示,这种撕裂过程将持续数十年,形成数百万块碎片在轨道上扩散,最终通过碰撞演化成均匀分布的环系。而母本环假说提供了另一种解释,根据这个假说,土星在其形成的早期阶段可能拥有一个巨大的母本环,类似于现在的主要光环。

随着时间的推移,这个母本环逐渐分散、演化,并形成了当前的多个光环区域,这个假说在一定程度上能够解释光环的多样性,但也存在一些问题,比如如何解释光环的分层结构和不同区域的物质差异。尽管这些假说提供了一些关于土星光环形成的可能性,但是要强调的是,目前还没有一个单一的假说能够完全解释光环的形成机制。事实上,光环的形成可能是多种因素的综合结果,需要进一步的研究、模拟和实验来解开这个复杂的谜团,通过深入的观测、数据分析以及新一代的太空探测任务,我们有望更好地理解土星光环的起源和演化,从而为行星环形成的广泛现象提供更深入的认识。

目前科学家认为,年龄是当前最大的谜题,传统的理论认为光环形成于恐龙时代,但卡西尼探测到环物质吸积速率显示其可能存在40亿年,这个矛盾暗示我们可能完全不了解环系统的维持机制,或者是存在未知的物质,光环的颜色之谜同样困扰着科学家,从雪白到淡金的色彩变化,可能源自于宇宙射线轰击产生的有机分子,或是铁磁矿物和冰晶的混合物,土星环到底是一颗误入土星的卫星碎片形成的,还是土星在形成时期留下的,还需要科学家进一步的研究和探索。土星的引力、卫星的影响以及太阳辐射等因素都会对土星环产生作用。

但是这些因素如何能够共同维持土星环稳定的运行,现在科学家也在积极的研究当中,而且科学家经过研究发现,土星环并不可能永远存在下去,在未来它可能会消失,因为太阳辐射使得土星环大气中的颗粒带上电荷,这些颗粒会和土星大气中的气体结合,在行星引力作用下被抛弃,形成环雨,通过卡西尼探测器的数据显示,土星环每秒失去的质量在400公斤到2800公斤之间,按照这个速度来看,土星环可能会在1亿年到3亿年后消失。而且土星的卫星对土星环存在引力作用,会扰动环内部物质,使得一些物质逐渐脱落土星环系统,长期积累下去,会对土星环的完整性造成破坏,加速其消失。

除此之外,太空中的流星体等小天体撞击土星环,会使得环中的冰粒子和岩石碎片等物质被撞出环系统,导致土星环物质消失。不过大家现在还不需要担心,毕竟土星环的消失需要一个漫长的过程,如果有机会的话,我们还能够亲眼见证土星环的壮丽景象,虽然人类对土星的了解已经很多了,但是对于土星的内部结构来说,了解还不是很多,土星本身就是一颗气态巨行星,它的环境并不利于生命的生存,土星大气层顶部温度约-178°C,随深度增加而升高,但核心温度可达1.1万°C。压从顶层的1巴(类似地球)到核心的数千万巴,远超地球生物的耐受范围。所以土星上面存在生命的可能性非常小。

目前来说,人类对土星的了解还不是很多,土星内部到底是什么样子的?现在科学家还在积极的研究当中,想要解开这个奥秘,还需要人类继续努力才行,小编认为,人类作为地球最有智慧的生命,从诞生以后就开始不断的研究和探索宇宙的奥秘,虽然现在人类的科技有限,但是未来随着人类科技的发展,人类一定会对土星的了解更加深入,到时候,我们一定能够解开土星更多的奥秘,小编希望人类能够早日实现自己的梦想,能够解开宇宙中更多的奥秘,对此,大家有什么想说的吗?