在1957年10月4日,苏联用R-7运载火箭将“斯普特尼克1号”人造地球卫星送上太空,开启了太空探索新纪元,在1961年4月12日,苏联宇航员尤里.加加林乘坐东方1号飞船进入太空,成为了人类历史上第一个进入太空的宇航员,1959年1月2日,“月球2号”成为人类历史上第一个成功摆脱地球引力的航天器。1959年9月14日,“月球2号”撞击月球,是世界上第一个在月球表面硬着陆的航天器。1969年7月16日,美国阿波罗11号发射升空,7月21日阿姆斯特朗踏上月球表面,实现了人类首次登月。从人类走出地球以后,人类对浩瀚的宇宙充满了好奇心。

人类想要知道宇宙到底有多大?在宇宙中是不是还存在外星生命?带着这些疑问人类走上了探索宇宙的道路,为了探索外星生命,人类从多个维度进行了持续的努力,首先科学家对系外行星进行了探测,科学家发现了开普勒太空望远镜、韦伯太空望远镜等设备,通过凌日法(观测行星遮挡恒星光线)和多普勒效应(监测恒星光谱变化)发现超过5000颗系外行星,重点研究宜居带内可能存在液态水的行星,其次科学家还利用射电望远镜阵列,监听宇宙中的无线信号,尤其是窄频带信号,除此之外,科学家还发现了很多探测器,对其它行星进行采样分析。

人类通过“好奇号”、ExoMars等探测器在火星地下寻找微生物化石或现存生命痕迹,分析土壤、岩石中的有机分子与水冰。通过这种方式来判断其他星球生命存在的迹象,通过这么多年来人类对外星文明的探索,也发现了一些蛛丝马迹,比如1977年8月15日,美国俄亥俄州立大学的大耳朵射电望远镜接收到一个来自人马座方向的强烈信号。该信号持续了约72秒,其强度远高于背景噪音,且具有非自然信号的特征,科学家杰里·埃曼在打印出的信号记录纸上写下了“哇!”,因此这个信号被称为“哇!信号”。此后,科学家们多次尝试在同一方向上寻找类似信号,但均未成功。

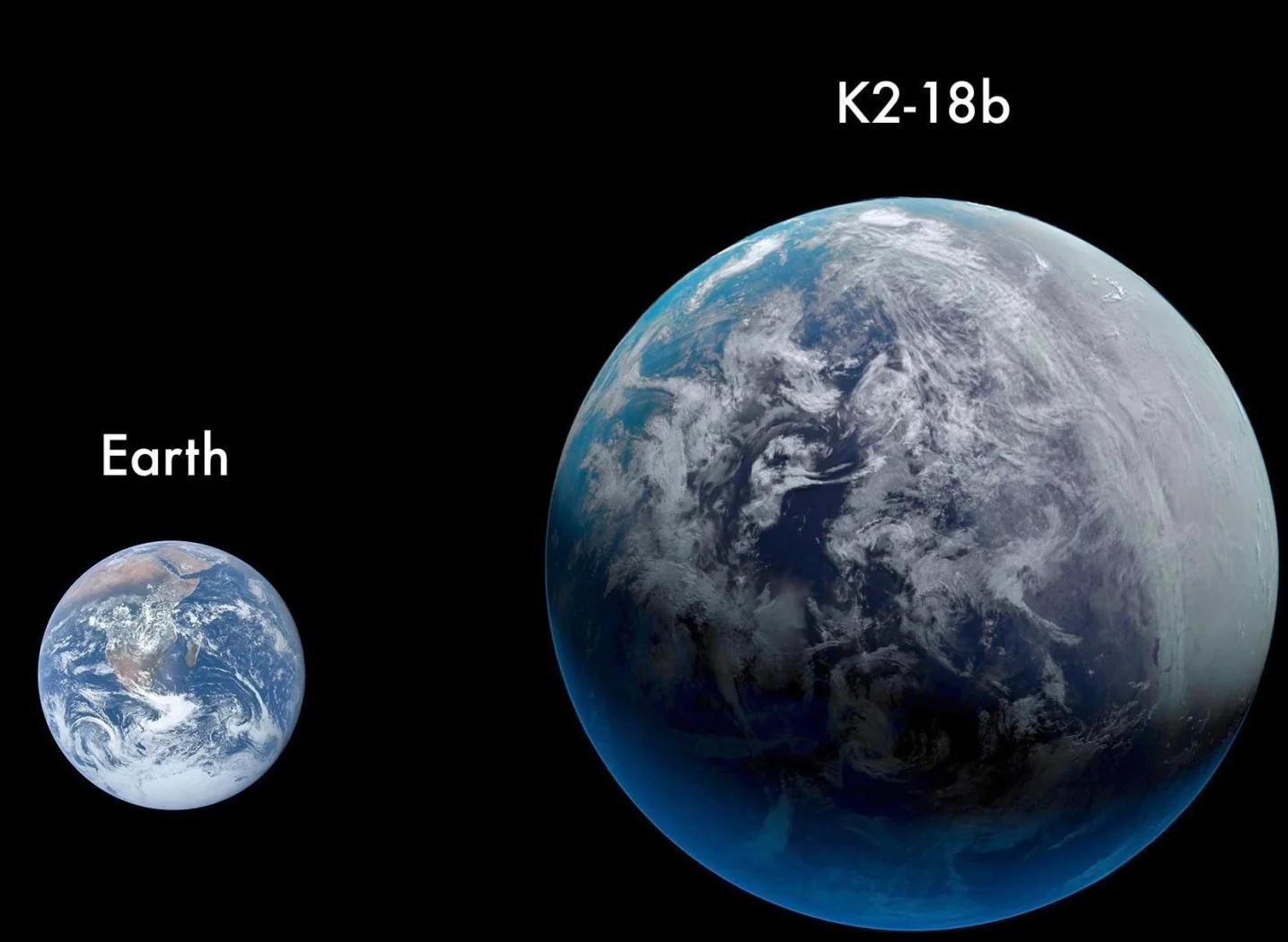

还有格利泽832c是一颗位于南天球绘架座的系外行星,距离地球约16光年。2015年,科学家在对其进行观测时,接收到一个奇怪的窄频信号。这个信号的频率为1420兆赫兹,与氢原子发射的频率相同,而氢是宇宙中最丰富的元素,一些人认为这可能是外星文明用于通讯的频率。不过,后续研究未能再次检测到该信号,其来源也尚无定论。不过前段时间剑桥大学天文学家利用詹姆斯.韦伯太空望远镜,在系外行星K2-18b的大气中,探测到了迄今为止最明确的地外生命化学迹象:二甲基硫和二甲基二硫。这颗星球是在2015年的时候被发现的,位于狮子座方向,距离地球大约有124光年。

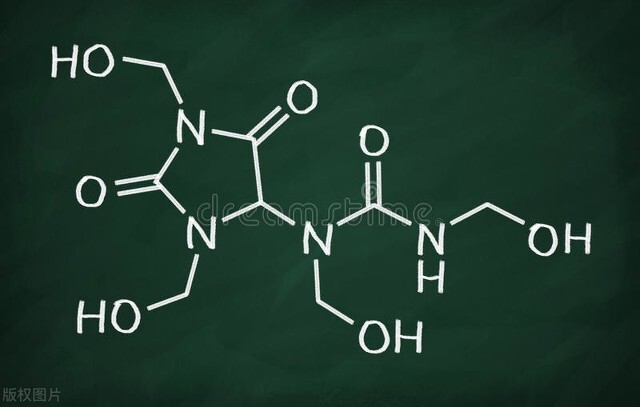

它的质量是地球的8.6倍,直径大约是地球的2.6倍,它处于母星的宜居地带,可能上面存在液态水,科学家在上面发现的这两个分子,在地球上只来自一种来源——生命,尤其是海洋浮游生物,没有任何已知非生物过程能够在自然状态下产生如此浓度的DMS和DMDS,在地球上,它们的浓度低于十亿分之一,但是在K2-18b上面,它们的浓度可能达到了百万分之一,二甲基硫主要由海洋中的浮游植物,如硅藻、绿藻等产生。这些浮游植物通过体内的代谢过程,将甲硫氨酸转化为二甲基磺酸丙酯(DMSP),然后在特定的酶作用下,DMSP分解产生二甲基硫。

在一些微生物的代谢过程中,也可能产生二甲基二硫。例如,某些硫酸盐还原菌在厌氧环境下,能够利用有机物质和硫酸盐产生硫化氢,硫化氢与甲基化物质反应,可能生成二甲基二硫。不过,这种生物途径产生的二甲基二硫相对较少。既然这颗星球上面存在如此高浓度的二甲基硫和二甲基二硫,是不是这颗星球上面已经诞生了生命?最初的时候,最初是JWST的NIRISS和NIRSpec仪器在近红外波段(0.8–5微米)观察到了疑似信号。当时的数据不足以明确判断是否是DMS。现在,用的是MIRI仪器,在6–12微米的中红外波段,波长不重叠,仪器也不一样。这是完全独立的证据链。

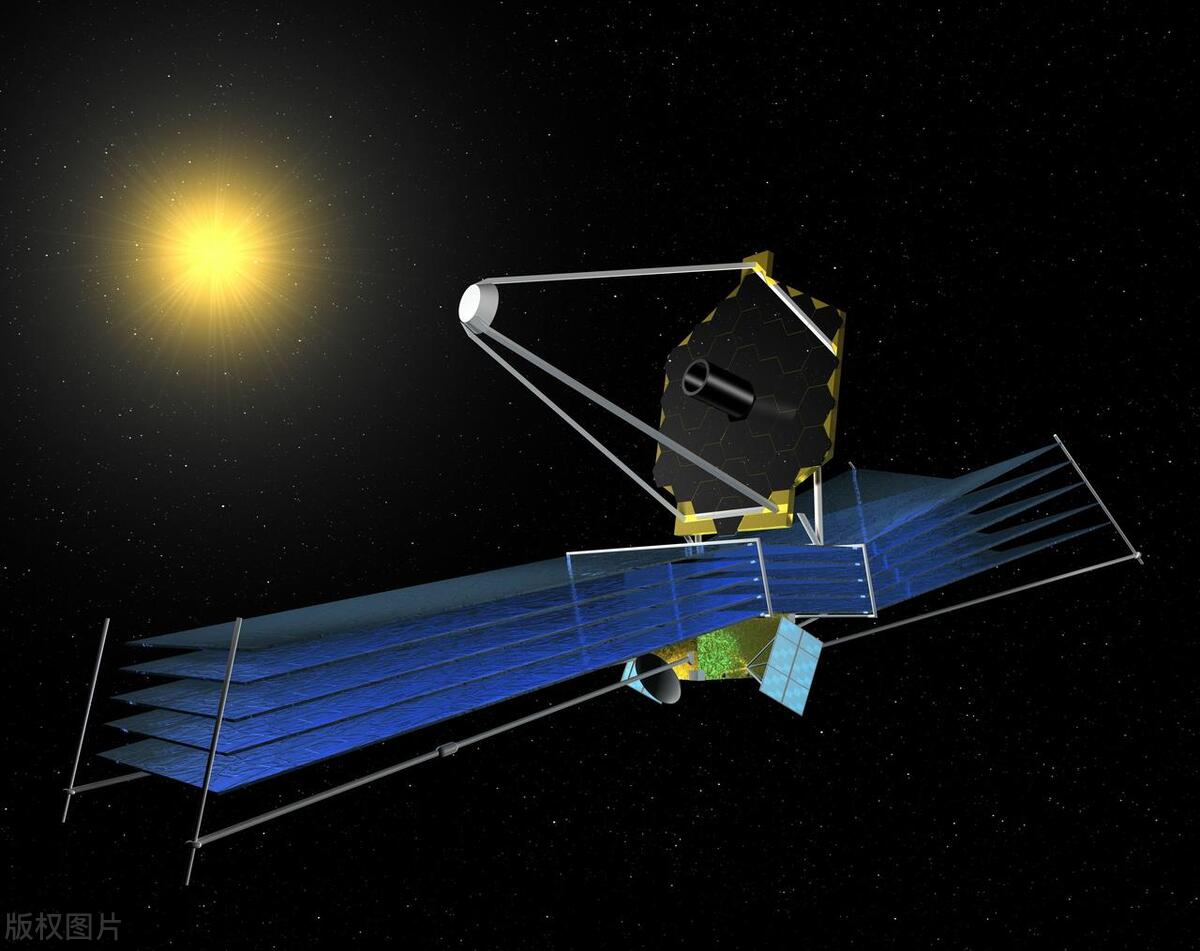

信息清晰、稳定,通过独立分析和鲁棒性测试,这是由不同团队、不同分析方式、不同波段观测重复得出的结果,目前统计显著性是“三西格玛”——出现结果是随机波动的概率大约是百分之0.3,科学界的标准线是“五西格玛”——百分之0.00006的概率,只需要在追加16到24小时的观测时间,就能够将“三西格玛”推到“五西格玛”,一旦达到就能够从迹象变成发现,科学家能够有如此巨大的突破,还要感谢韦伯太空望远镜,它是目前人类发射的最强大的太空望远镜,它的主镜直径大约是6.5米,哈勃仅仅只有2.4米,由18块六边形镀金镜片组成,表面精度达到纳米级别,其红外探测能力覆盖0.6到28.33微米波段,能够穿透宇宙尘埃,观测可见光无法抵达远古天体。

其独特的可折叠遮阳板能够遮挡太阳、地球干扰热辐射,使得望远镜在-223摄氏度的极端温度下工作,它运行于距离地球150万公里的第二拉格朗日点(L2),这一特殊轨道使得望远镜可长期稳定观测同一区域,同时免受地球大气的干扰,科学家发射韦伯太空望远镜的主要目的有3个:

1、追溯宇宙中第一缕光:韦伯的核心目标之一是观测宇宙大爆炸之后最初形成的星系和黑洞,2023年,其已经发现距今仅3.2亿年的古老星系,并首次捕捉到早期超大质量黑洞寄主星系的星光,为验证宇宙演化模型提供了关键证据。

2、揭秘星系的演化:通过高分辨率红外成像,韦伯揭示了鹰状星云“创生之柱”中恒星诞生的细节,以及蜘蛛星云、IC 5332等天体的复杂结构。这些观测帮助科学家理解星系如何从原始气体云演化为如今的壮丽形态。

3、探索系外生命:韦伯的近红外光谱仪可分析行星大气成分,例如通过观测恒星遮挡时特定波长的光衰减,识别水蒸气、二氧化碳等分子。2022年,它首次直接拍摄系外行星HIP 65426b,后续更在小麦哲伦云检测到行星形成成分,为寻找宜居星球奠定基础。

从韦伯望远镜运行以来,已经获得了很多突破,它拍摄到了第一张系外行星直接的图像,揭示了海王星光环30年未见的清晰细节,发布了创生之柱高清照片,发现了迄今为止最遥远的星系团,韦伯望远镜凭借自己前所未有的技术能力和科学视野,正以前所未有的精度解开了宇宙最深处的奥秘,科学家通过韦伯望远镜发现这颗星球上还存在甲烷和二氧化碳,这是首次在宜居带系外行星大气中确认有机碳分子,符合Hycean行星的设定,Hycean行星是一种理论设定,意指在氢气主导的大气层下存在一个包裹星球的深海。

K2-18b是Hycean模型的候选样本。模型预测其表面覆盖液态海洋,大气中充满了氢,并且可能存在极端活跃的微生物生态系统。DMS和DMDS的存在,正是这类生态系统释放代谢产物的典型特征。研究团队负责人是剑桥大学的尼库·马杜苏丹(Nikku Madhusudhan),他是Hycean概念的提出者。他很克制,强调“必须进行更多观测”,并未下定论。除此之外,还有一个值得关注的点,是他们正在研究DMS和DMDS在非生命条件下是否也可能生成。如果找不到这样的过程,那么DMS和DMDS的存在只能归结为:它们的确由某种生命形式合成。而且这项研究已经被国内权威媒体报道。

据环球网援引中国新闻网2025年4月17日消息,科学家利用詹姆斯.韦伯太空望远镜在K2-18b的大气中发现了二甲基硫醚和二甲基二硫醚,这两种气体在地球上主要由微生物产生,被认为可能存在生命活动的迹象,只不过现在科学家也只是推测,并不能够直接证明这颗星球上面是不是存在生命,想要直接证明这颗星球上面是不是存在生命,最好的办法就是亲自登录这颗星球,这样我们才能够准确的判断出这颗星球是不是有生命,不过想要做到这一点是非常困难的,毕竟人类现在的飞行速度很慢,连太阳系都没有办法飞出去。

这颗星球距离地球大约是124光年,光年是一个距离单位,一光年大约是光飞行一年的时间,光速大约是每秒30万公里,这个速度对于人类来说非常快,即使光速飞行也需要124光年,所以人类必须提升自己的飞行速度,这样才有机会抵达这颗星球,目前科学家正在积极的研究曲速引擎技术,它是基于爱因斯坦广义相对论,通过操控时空结构,使飞船前方时空收缩,后方时空扩张,形成时空“涟漪”,让飞船在其中“冲浪”,实现超光速飞行,且不违背相对论中物体在时空中的运动速度不能超过光速的限制。不过实现这项技术需要巨大能量来制造和维持曲速场,可能需要利用负能量或奇异物质,而目前对负能量和奇异物质的性质及获取方法了解有限。

除此之外还有反物质推动技术,反物质与物质相遇会发生湮灭反应,释放出巨大能量。将这种能量用于飞船推进,可获得极高的能量效率和推力,理论上能使飞船接近光速。不过反物质的生产和储存技术难度极大,成本高昂,且湮灭反应的能量如何高效转化为飞船的推进力也是有待解决的问题。如果人类能够解决这些问题,那么人类实现星际移民就容易多了,看到这里,相信很多人都会产生一个疑问,为什么人类一定要寻找外星生命?其实人类寻找外星生命,除了满足好奇心之外,也是为了探索生命的起源和演化过程。

了解生命在宇宙中的普遍性和多样性,有助于揭示生命起源的奥秘。如果在其他星球发现类似或不同形式的生命,能为研究地球上生命的诞生和演化提供对比和参考,解答生命在何种条件下能够出现、如何从简单向复杂进化等问题。外星生命的存在形式、社会结构、科技发展水平等都可能与人类不同,了解它们可以让我们从全新的角度看待宇宙的多样性和复杂性,丰富人类对宇宙的认知。小编认为,人类作为地球上最有智慧的生命,从诞生以后就开始不断的研究和探索世界的奥秘,虽然现在人类还没有办法解开宇宙中所有的奥秘,但是只要人类能够坚持不懈的努力下去,未来人类一定能够找到外星生命,对此,大家有什么想说的吗?