蒋某人问河南饥荒死亡人数。河南省长李培基答:“据官方统计,死亡人数为1062人。”

这组数字显然意在告知民众,蒋某人心知肚明,他再次询问:“实际死亡人数是多少?”

“三百余万人。”李培基恰当地回应道。

此对话仅现于民国乱世,且唯其独有。幸而我们未生于彼时,无须成为某些决策的牺牲品。

这些数字对上位者有何意义?当时饥荒的残酷程度究竟如何?

【谁来关心他们】

《大明王朝1566》中,赵贞吉对胡宗宪言,胡急需粮草以解浙江洪水之困,救百姓于水火。

这场洪水实为人为灾难,由某些人蓄意制造。徐阶等正直官员为扳倒严党,蓄意安排赵贞吉不拨发粮食。

他告知胡宗宪,死亡人数仅为数字,对大明王朝无足轻重,皇帝关注的非此,而是更重大的国家事务。

此论断非他独创,乃是道出许多人未敢言明的真相。他不过是其中勇敢发声者,揭示了这一普遍认知。

因此,对蒋某人来说,三百万人的数量或许仅仅是一个数字而已,并无更多实际意义。

抗日战争的胜利能抹去那些屈辱历史。历朝开国君主多通过美化自我,来掩盖过往。

马克思指出,所有家族的崛起史都充斥着残酷的斗争与牺牲。

对于普通民众的生计与安危,实际上真正关心的人又有几何?

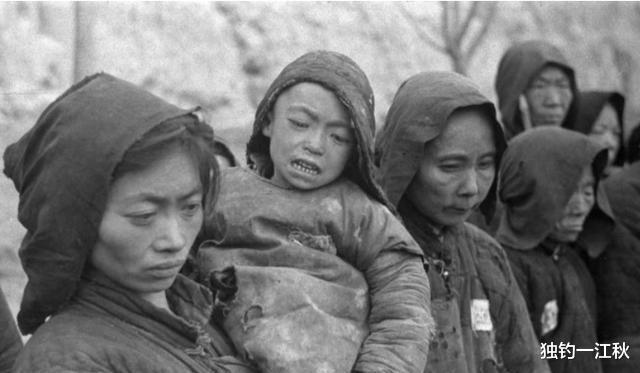

观看尘封七十年的真实影像,走进1942年河南,即可深刻体会何为真正苦难。

一位妇女穿着灰色棉袄在剥树皮,照片中她的衣着毫无美感,但别忘了,她身处重灾区,冬天能拥有棉衣已是难得的幸福。

如今,这样一件棉衣,许多女性或不愿穿着,皆因其外观欠佳。

她剥树皮是为了吃,因为这是家中唯一的食物来源。

由此可见,我国农民朴实无华,只要有食物充饥,即便是树皮,也会安分守己,不会生事。

官吏仍对良善百姓施暴,借其苦难作为自己晋升的阶梯,所谓“再苦一苦百姓”,实则是以民之苦,筑己之升途。

许多人疑惑,为何在当今时代,她仍选择食用树皮。

大块土地,种植作物定能收获粮食。若种植无果,离开此地亦属必要之举。

这些人的言语令人联想到晋朝皇帝晋惠帝司马衷,其提问方式颇具历史相似性。

此人天资愚笨,一日大臣急报某地旱灾需援。司马衷食肉粥时惑问:“百姓何不食肉粥,如朕一般?”

来自不同时空的人们无法进行情感共鸣的交流,因时空差异导致难以共情。

彼时,能食树皮与草根已属难得之幸事。

瞧,那赤膊、瘦弱的小男孩,手持泥土块,嘴唇干裂,眼神中透露出对这个世界的深深不解。

他内心挣扎,思索着是否该向世界发问:“我的存在,难道注定是为了承受苦难?”

为何权贵们能聚餐享受美食,而自己却只能食用难咽的泥土。

数据显示,部分人因饥饿被迫食用观音土充饥,却因此造成肠道堵塞,最终不幸丧生,实属本可避免之悲剧。

若此为世界真相,这孩子长大后,将如何面对这世界?

1942年中国河南,火车顶上人群拥挤,非印度景象。灾民欲乘火车寻生路,无奈人数众多,车顶空间根本无法容纳所有人。

诸多母亲为让孩子存活,别无选择,只能将孩子交给陌生人抚养。这是她们面对困境时的无奈之举,中心思想在于母爱的牺牲与求生的艰难。

无奈之下,留下则必死无疑,外出尚存一线生存希望。

他们坐于火车顶,目光紧随列车前行,远方似乎满载无限希望。为此希望,他们甘愿承受任何艰辛。

为何昔日店铺仅提供食宿,便有人甘愿应聘为伙计?因当时就业机遇匮乏,食宿保障已属难得待遇。

许多人外出仅求温饱,为此不惜一切代价,做任何工作以获取生活所需的食物。

现今许多人已忘却饥饿之感,更未亲身经历其带来的痛苦。

莫言描述一场景:一厨师以白面馒头为饵,逐步引领女孩步入深林。

女孩眼中唯有馒头,专注于咀嚼与吞咽的过程,对厨师的举动浑然不觉,毫不在意他正在对她进行何种操作。

此为饥饿之力,能使人摒弃一切教条,唯以生存为念,竭力而活。

“饿死事小,失节为大”之言,实则荒谬至极。

1942年河南,更为凄惨的景象尚未来临。

【过去与今天的对比】

观察该妇女,她口中含着一撮干草,双眼仍睁,却已离世。

现代技术掩盖了她的真实状况,外表看似脸色正常,实则她已面黄肌瘦。

临终前,她最期盼的或许是一个白馒头,心中默念,若能尝上一口再离世,那该何等美满。

然而,期盼落空,无人为她送来馒头,那渴望的一口馒头,终究未能如愿到来。

观察这位光头老者,他正咀嚼着枯木上的菌类,其表情与动作,令人心生怜悯,不禁有落泪之感。

人为何要承受此等苦难?若命运早已注定,那为何还要诞生于世?

大叔独自啃咬树木,视之为鸡腿、鸭腿、猪头肉,仿佛口舌间溢满油水,沉浸在自己的世界中。

这些都是美好的幻想,树木本质未变。他仍将木头嚼碎,生硬咽下,只为求得一丝饱腹感。

在这片被遗忘之地,他只是微不足道的一员,呐喊无人聆听,苦难亦无人察觉。

此时,易子而食竟被视为仁慈之举,因至少自己还能决定孩子的命运。更常见的是,抢夺他人孩童以充饥的现象也屡见不鲜。

这位母亲携子刮树皮,所得将是他们未来数日的食物。

他们谨慎地分配树皮,不敢一次性吃完,每日仅食用少量,以确保食物持久。

确保身体能够持续进行正常的生理功能运作,维持其基本活动与健康状态。

照片中,两孩童协助母亲拾取树皮,母亲谨慎看护,担心他们遭拐带,沦为他人盘中餐。

在那个环境中,人脱离文明社会角色,彻底融入丛林法则,弱肉强食成为常态。

这位瘦弱女性正注视我们,四肢仅余皮包骨,她微张着嘴,目光无助地投向前方。

我们无从知晓她的思绪,仅能从她眼神与表情中捕捉到绝望与无助的信号。

观察发现,一中年男子坐于小推车上,面前是一具尸体,尸体保持着袖手的姿势,推测因天气寒冷,为取暖而采取此动作。

终究因饥饿倒下,周围人对死亡已麻木,每日皆有亡者,同情之力亦减,他们只能前行,寻觅生存之机。

我们幸运地未生于那个时代,现今,白面馒头充足,食物种类丰富,肉类、蛋类等各类佳肴,劳动者皆可尽情享用。

我国为消除贫困,实施制度保障,每月发放补助金给困难群众,并在节假日提供慰问品及慰问金,确保他们生活无忧。

这些资源足以让他们过上优质的生活。

当前,我国主要矛盾在于人民对美好生活的需求日益增长与发展不平衡不充分之间的矛盾。

我们已解决民众温饱问题,接下来需致力于提供更多精神文化产品,以满足民众的精神需求。

美好的社会令人向往,光明的未来充满期待。

此言由衷:此生无悔成为华夏儿女,期盼来生再续中华缘。