当一辆10年狂售200万+的家用SUV,不断升级进化时,这场关于汽车智能化的竞争已经彻底变天了。吉利第四代博越L带着自研的龍鹰一号芯片杀入战场,不仅用7nm制程和8TOPS算力撕开了高通骁龙8155长期垄断的缺口,更用“技术平权”的逻辑重新定义了性价比——原来,拒绝卡顿的AI交互、百万豪车级的流畅体验,根本不需要为进口芯片支付溢价。

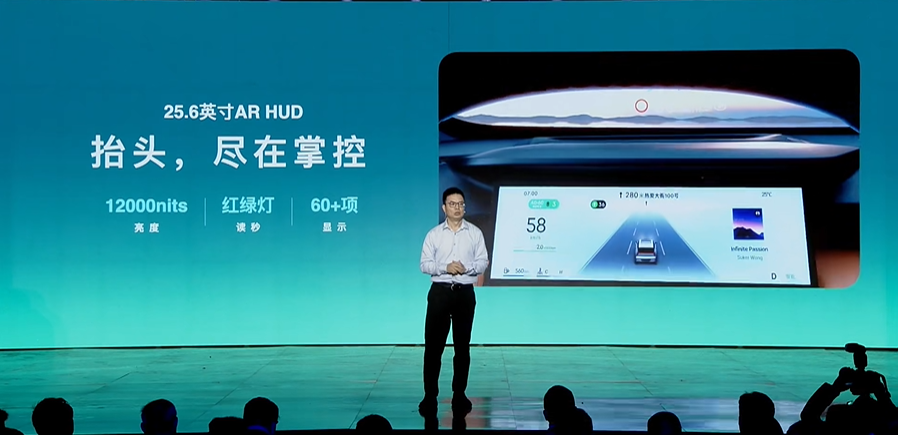

这场逆袭早有伏笔。在中美科技博弈与芯片断供风险下,中国车企比任何时候都清楚“软硬结合”的重要性。龍鹰一号的突破绝非简单的参数竞赛:100K DMIPS算力较上代提升50%,让AR-HUD导航和广告牌识别成为标配;全域AI技术甚至能根据驾驶员情绪推送歌单,这种细腻的体验恰恰暴露了传统“功能堆砌式”智能化的粗糙。更关键的是,吉利通过全栈自研将BOM成本压低12%,故障率反而下降30%——当第四代博越L的用户用着比同级更顺滑的车机,却少花了几万块时,所谓“进口芯片神话”的根基已经开始崩塌。

网友口中的“卷成白菜价”背后,藏着更深的产业逻辑。过去车企采购高通芯片,本质是为跨国供应链的稳定性买单,而龍鹰一号的规模化应用正在改写规则:一方面,自研芯片让吉利在OTA升级、功能定制上彻底摆脱“看供应商脸色”的被动;另一方面,11万级市场普及AI豪车体验,倒逼整个行业重新思考“智能化”的成本结构。试想,当国产芯片能同时满足性能、价格和供应安全三重需求,还有多少车企会坚持为品牌溢价买单?

从第四代博越L的销量口碑来看,这场替代战已初见成效。社交平台上“比8155更跟手”“语音唤醒快过Siri”的真实反馈,印证了技术自主化对用户体验的颠覆。而吉利更大的野心或许在于:通过龍鹰一号的示范效应,推动更多车企加入国产芯片生态,最终形成从设计、制造到应用的完整创新闭环。毕竟,当中国车用中国芯跑通“低成本高性能”的路径时,全球汽车芯片的竞争规则,也该轮到我们来制定了。

所以,别再问“国产芯行不行”——第四代博越L的车主们早已用脚投票。这场由7nm芯片引发的“技术平权”,不过是中国汽车产业夺回话语权的第一枪。