楼兰这个名字,一经提起,不少人便能瞬间在脑海中浮现出诸多与之相关的诗句来。

像“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,还有“十五役边地,三四讨楼兰”这类诗句,想必大家都特别熟悉,它们经常被人们所提及,在众多古诗当中也是颇具知名度的,可谓是广为流传、家喻户晓呢。

然而,在这些相关故事里,楼兰仿佛始终是作为一个远方敌国的形象存在着。似乎唯有将楼兰彻底消灭,方可凸显出中原王朝的强盛来。不然的话,总会让人感觉好像缺了点儿什么似的。

那么,楼兰究竟是怎样一个国家呢?在历史上,中原王朝周边存在诸多类似的小国,可为何单单楼兰会让后世怀有如此大的怨念呢?楼兰究竟干了何事?而它最终又为何会消失不见呢?

这事儿实际上一点也不复杂。简而言之,楼兰能让后世一直铭记,关键在于它触碰了中原王朝极为忌讳之处!它不过是个小国,却非要当骑墙派。凭借自身的地理条件,阻碍中原人经商,还阻拦了中原文化对远方美好之地的憧憬。

楼兰处于那样的状况,汉朝自是瞅准了时机便将其灭掉了。毕竟楼兰的种种情形,已让汉朝觉得有必要采取行动,于是寻得恰当机会,就干脆利落地把楼兰给消灭掉了,这也是当时形势发展之下的一种必然结果呢。

然而,就楼兰来讲,它自身着实是个挺令人惋惜的国家。楼兰在历史的长河中,有着诸多无奈的境遇,经历了诸多磨难,最终走向了消亡,这般命运,实在是让人不禁为它感到可怜呢。

说起楼兰的历史,那就得先从声名远扬的月氏人讲起啦。就当下的考古发现状况而言,当人类文明才刚刚踏入文明时代那会,在西域这片地域,其主要的人种正是月氏人呢。

中原地区将其称作月氏,然而在西方,特别是希腊文化范畴里,这帮人被叫做吐火罗人。吐火罗人乃是原始印欧人的一个分支,并且在众多分支里面,他们处于最靠东方的位置。

先秦时期,西域的主体乃是吐火罗人。曾有历史学家提出这样一种看法:在当年,周朝的周穆王展开西游之行,彼时他所见到的那位西王母,说不定就是吐火罗部族当中某一部落的首领呢。

那么吐火罗人在这期间究竟有着怎样的历史呢?很遗憾,当下我们确实难以讲明白。吐火罗人虽说拥有自己的语言文字,可这一文字体系后来却失传了。一直到十九世纪末,人们才在考古发掘里,发现了一些带有吐火罗文字的文物。

然而,直至今日,这种文字依旧未被大家彻底破译。并且随后吐火罗人离开了故土,漂泊远方,致使其自身的文化传承也出现了断层。正因如此,就当下而言,我们尚没办法梳理出详尽的吐火罗人历史。

当然啦,这件事着实是挺正常的。要知道像中原文明呢,打从四五千年之前便已开始,就运用成体系的文字,将我们的历史详尽地记载下来。并且在这漫漫数千年的时光里,始终未曾出现过文化断层的状况呢。环顾整个世界,似乎也没几个文明能做到这样的。

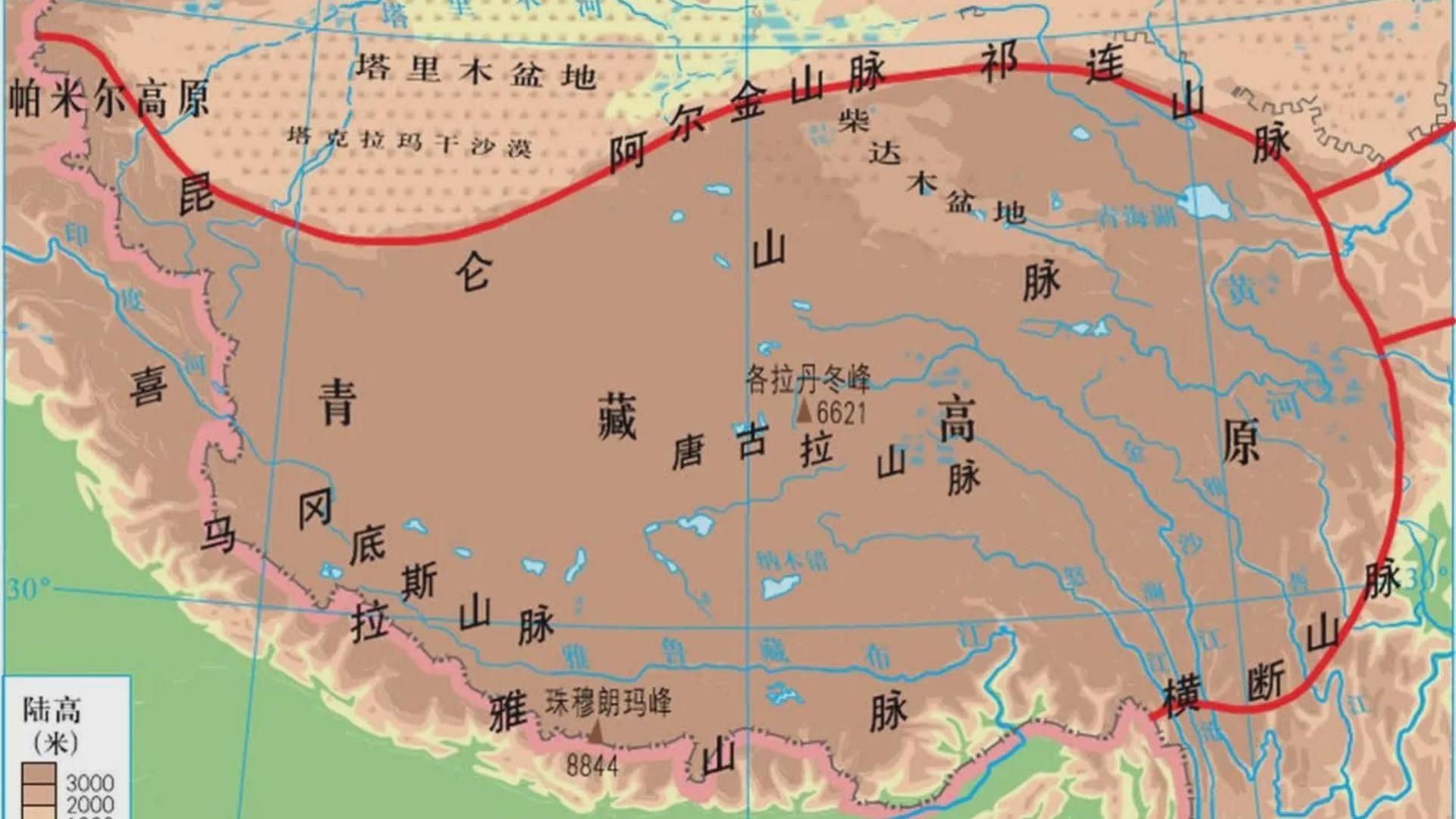

当然,吐火罗人大致的历史情况我们还是有所了解的。在其巅峰时期,吐火罗人的地盘核心位于如今的天山一带,塔克拉玛干沙漠便是其核心区域所在。其势力范围北至天山北部,南达昆仑山,东到河西走廊,西抵帕米尔高原。

而后来汉朝接触的一些比较有名的西域国家,比如楼兰、龟兹、车师等等,其实都是吐火罗人建立的国家。

当然了,在中原这一带,我们向来都是把他们叫做“月氏”的呢。

整个春秋战国时期,西域一直是月氏人的领地。然而,待到战国末期时,匈奴人开始不断发展壮大起来,如此一来,月氏人安稳的好日子便慢慢走到了尽头,其在西域的优势地位也因匈奴的崛起而受到了极大冲击。

起初,匈奴人压根没打算往西边开拓发展。要知道,匈奴属于典型的草原民族,就草原周边的情况来看,最为富庶的地方并非西域,而是中原大地。也正因如此,在相当长的一段时期内,匈奴以及草原上的诸多其他民族,只要依靠着南下对中原诸侯国进行袭扰,便能够维持生计。

然而到了战国末期之时,北方的若干诸侯国日益强盛起来,并且还着手在边境处陆续修筑长城。如此一来,匈奴人的处境便愈发艰难了。这般形势的转变,反过来促使匈奴内部发生变化,原本分散的各个小部落,由此渐渐走向了统一。

然而在后续的发展中,匈奴于不断走向统一的进程里,竟接连碰到了三位极其厉害的人物。这三位便是李牧、秦始皇还有蒙恬,他们个个都有着非凡的才能与实力,在面对匈奴时,都展现出了足以令匈奴忌惮的强大之处。

在战国末期,由于存在着三位极为厉害的人物,匈奴遭到了赵国的沉重打击,仅一战便折损了十多万人。而到了秦朝时期,匈奴再次遭受重创,结果连河套草原都完全丢失了,可谓是连连受挫。

于是在之后的日子里,当匈奴到了冒顿单于掌控大权之时,匈奴已然完全实现了统一。即便如此,他们却也不敢再贸然地往南进发,轻易与秦朝展开正面交锋,去碰这个硬钉子了。

接下来,冒顿单于引领着匈奴展开了行动,他们朝着东、西、北三个方向不断进行扩张。在这其中,于西方的方向上,匈奴主要的进攻目标便是月氏。

我们并不清楚匈奴和月氏具体的交战过程。原因在于,月氏的文字至今我们还未能完全破解,而匈奴根本就不存在文字。如此一来,当下的我们也就没有完整的相关历史记录可供深入研究了。

不过,从汉朝的相关记载当中,相关过程的。在秦末汉初之际,中原大地正处于混战局面。就在此时,冒顿单于展开西征行动,首战便击败了月氏人,令其被迫臣服。而在此后的几十年间,从冒顿单于到他的儿子老上单于,这两位匈奴单于,都拼尽全力对月氏发起一轮又一轮的进攻。

于是,在老上单于当政之时,中原这边差不多是汉文帝统治时期,月氏人终究是支撑不下去了。彼时月氏的王甚至都被匈奴给杀害了,其头骨还被匈奴做成了饮酒的杯子呢。

接下来的情况是,大部分月氏人为了能躲开匈奴人的侵袭,只得背井离乡,持续朝着西边迁移。他们成功越过了帕米尔高原,最终抵达了如今阿富汗以及伊朗等所在的地区。而这一批往西迁移的月氏人,在后来便被人们叫做大月氏了。

除了西迁的那部分月氏人外,还有为数不多的月氏人留了下来,他们作出了臣服于匈奴的选择。而这部分留存下来的月氏人,在之后便被称作小月氏了。

楼兰这个国家,乃是由小月氏人所建立起来的。

在当时的汉朝,已然借助与匈奴的往来,对西域有了一定程度的了解。而且近些年来,凭借诸多考古发掘成果,我们得以大致还原楼兰建立时的情形。大约是在汉文帝初登皇位之际,大月氏向西迁徙,匈奴便着手扶持留存的小月氏人,使其在当地建立起了独立的国家。

在汉文帝正式登上皇位六年之后的公元前176年,楼兰这一称谓,首度以一个国家的名义,呈现在汉朝官方视野之中。

在正史当中,对于这件事是有着明确记载的。

通过楼兰的相关历史可以发现:实际上,诸多西域小国往往是在匈奴征服月氏之后,由那些被留下的月氏人于西域此地所建立起来的。

不少盗墓题材的小说常常会涉及西域一带的诸多遗迹,像精绝古城、楼兰古城等等便是常见描写对象。要是依照时间先后顺序来讲的话,小说主角们所做的那些事儿,本质上就等同于盗掘了一座汉朝古墓,又或者是发掘了一座汉朝古城。

由于大家对于这段历史知晓得不多,再加上西域诸多的文化历史在后来出现了失传的情况,故而大家便会认为这些古国充满了神秘色彩。

再者,那些看上去似乎不怎么起眼的西域古国,实际上根本就称不上是什么强大的势力呢!就拿楼兰来说吧,在这些西域古国当中,它就算是规模相对比较大的国家啦,其他的就更不用说了。

很多盗墓小说里会提及精绝国,可实际上它规模特别小呢。《汉书》里有记载,精绝国总共就只有三千三百人。这要是放在中原地区的话,恐怕顶多也就只能称其为精绝村啦,和想象中的那种大国规模相差甚远。

并且,那些充满神秘色彩的西域诸国,实际上都曾是被匈奴所征服过的对象。

匈奴在后来的历史进程中,已然成为了被中原王朝持续进行碾压并且逐渐同化的对象。中原王朝在与匈奴的长期相处及发展历程里,凭借自身诸多方面的优势,使得匈奴一步步地处于被压制以及被同化的态势之中呢。

楼兰自开国起便一直臣服于匈奴,这是有其历史缘由的。在那时的西域地区,匈奴堪称真正的霸主,势力极为强大。楼兰处于这样的环境下,若不向匈奴臣服,恐怕是难以在当地立足的,所以这种情况其实也属正常。

随后,又过去了五十余载,待到中原之地轮到汉武帝登上皇位之时,局势便渐渐有了转变。

汉武帝即位后,率先派出闻名的探险家张骞前往西域考察情形。张骞乃是中国历史上首位正式出使西域之人,他历经长达十三年的时间,方才在西域完成任务,而后成功归来。此次便是张骞第一次出使西域的经历。

张骞当初出使西域,其本意就是要寻觅到大月氏,进而与大月氏携手联合起来,一同出兵去攻打匈奴。可到了后来,张骞确实是找到了大月氏,然而彼时的大月氏早已在中亚地区牢牢扎根,压根就不想再和匈奴发生战事了。

于是在此之后,张骞唯有选择就此折返回汉朝去了。

第一次出使期间,张骞是否到过楼兰并不明确。但显然,此次出使后,张骞必然听闻过楼兰的存在。待张骞归来,自是很快就把这些相关情报传达给了汉武帝。

当张骞完成第一次出使任务归来之际,汉朝已然与匈奴展开了激烈的战争。就在此时,卫青已然成功地将河套草原收复回来了,汉朝在与匈奴的局势对抗中已取得了这一重要成果。

正是由于张骞带回的那些情报,此后,汉朝着手对战争策略进行调整。在汉武帝亲自主持布置下,汉朝接下来打算将主攻方向定为匈奴的右贤王,不仅要把右贤王彻底打残,还要一举拿下河西走廊,从而顺利打通与西域的通道。

而后,便诞生了霍去病的传奇事迹。他仅用六天时间,便在广袤的土地上转战千里之遥,一路势如破竹,径直杀穿了整个河西走廊。其征战之迅猛,战绩之辉煌,成就了一段被后世传颂不已的英雄传奇。

在河西走廊被成功贯穿以后,汉朝即刻着手向当地实施移民举措。从这时候起,河西走廊便被汉朝稳稳掌控住了,通往西域的道路也随之处于汉朝的掌控之下。如此一来,便为后续丝绸之路的诞生筑牢了根基,创造了有利条件。

河西走廊被成功打通后,时间不长,张骞便再度领命,开启了第二次出使西域之行。此次出行,张骞无疑是抵达了楼兰的,这在相关史书当中有着清晰且明确的记载呢。

此次出使之际,鉴于道路已然畅通,故而在即将出发之时,汉武帝特地拨出了数额颇丰的一批物资给予张骞,旨在让其前往西域各国做好疏通关系的事宜。

再说张骞,在后续的行程中同样出色地完成了使命。他不仅再度前往大月氏人所在之处,还成功与西域诸多国家建立起了联系。不仅如此,对于更为遥远的安息国,他也获得了一定程度的了解与认知。

最为重要的一点在于,此次张骞是携带诸多物品前来的。如此一来,西域乃至中亚地区的不少国家,都对张骞所带来的那些商品表现出了极为浓厚的兴趣。

随后,循着张骞曾经走过的路径,丝绸之路渐渐兴起了。在张骞第二次出使西域过后,大批中原商人纷纷踏上这条路,将各类商品运往西域进行售卖。

正是在这般的历史情境之中,楼兰与汉朝之间的矛盾,渐渐呈现了出来。

历史上真实的楼兰,实际上并非什么大国。从史书记载来看:楼兰,其王城是扜泥城,距离阳关有一千六百里之遥,距长安则达六千一百里。它拥有一千五百七十户人家,人口为一万四千一百人,能作战的士兵仅有二千九百十二人。

想想看,一个仅有一万四千多人的国家,会是怎样的情形呢?不言而喻。再瞧瞧汉朝,在其鼎盛之时,人口差不多能达到将近六千万呢。要是平均一下,每个县大致都有五六万人之多。如此一来便可知,那所谓的楼兰国,压根连汉朝普通的一个县都比不上,恐怕也就和一个规模稍大些的乡差不多罢了。

由此可见,那些楼兰国王啊,跟汉朝的一个县令相比起来,那可真是差得远呢。说实在的,他们在各方面所展现出来的情况,完全比不上汉朝的一个小小县令所具备的能力、所拥有的地位以及所能发挥的作用。总之,所谓的楼兰国王着实不如汉朝的一个县令。

要不是这个国家有着特殊的地理位置,汉朝恐怕都懒得去理会这样一个小国呢。可关键在于,楼兰国所处的位置,恰恰是极为重要的!

倘若把河西走廊视作一条狭窄的通道,那么在霍去病完成河西之战后,这条通道所处的东方区域,连同通道自身,皆已然成为汉朝所掌控的地盘了。

而在通道的另一头,所对应的区域正是楼兰的地盘。

虽说并非什么大国,可它却径直将汉朝商人前往西域的道路给挡住了。

最为要紧的是,楼兰国此前乃是由匈奴人扶持建立起来的,故而始终对匈奴难以忘怀。即便匈奴当下已被驱回漠北,可楼兰仍旧偏向匈奴一方。它凭借自身独特的地理位置,屡屡刁难途经的汉朝商人。直至后来,就连汉朝派往西域的使节,楼兰竟也敢肆意加害!

如此情形之下,汉朝哪里还能继续忍受呢?已然是彻底没法再容忍下去了。

若汉朝期望丝绸之路能商路通畅,使往来的商人得以自由穿梭于此,那么首要解决的问题必定是楼兰!只有妥善处理好楼兰相关事宜,才能为商人们在丝绸之路上的自由行商创造条件,确保这条重要商路不受阻碍,畅行无阻。

接下来的情况便是,汉朝调遣军队,径直朝着楼兰发起进攻。然而开战后,值得一说的事儿反倒寥寥无几。毕竟楼兰的规模实在太小了,其全国人口全部加起来,数量也极为有限,甚至都经不住汉朝骑兵进行一次集团式的冲锋呢。

那么,接下来那场战争的情况大致是这样的:面对那些不听话的小国,汉武帝干脆派了一位名叫赵破奴的将军前往西域,去把它们给扫平。在历史记载中,这个赵破奴算不上特别重要的将军啦。不过呢,想当年汉朝与匈奴交战之时,他可是在霍去病麾下效力过的。

常言说得好,强将之下无弱兵。那些有本事能在霍去病麾下出任将军的人,要是来到西域这片地方,那可就是形成一种降维打击的态势啦,其能力优势相较于这里的情况那是相当明显的呢。

赵破奴当时所率军队的具体数量,我们无从知晓。不过可以明确的是,汉武帝不仅给了他一部分精锐兵力,还下达指令,要求西域那些已然臣服于汉朝的各方势力,分别派出一些军队,统统交由赵破奴来指挥。就这样,赵破奴最终在西域成功组建起了一支数万人规模的大军。

当那支多达数万人的大军现身之际,整个西域都惊呆了。要知道在那时的西域,就凭这几万人的兵力,完全有能力将一切敢于不服的势力给彻底扫平。

当然了,这数万人的队伍,并非仅仅冲着楼兰而去,实则是为了应对另一个强国姑师。相较楼兰,姑师是要更强一点,不过其人口数量也并非多得离谱。汉朝之所以更为看重姑师,乃至要集结数万兵力,关键就在于姑师的地形颇为特殊。

在历史记载中,姑师所处之地位于准格尔盆地东部,恰好将天山缺口牢牢扼守。这一情形要是放到中原地区来看,就如同楚汉战争时期,刘邦率领众人于成皋一带对项羽进行阻击那般。由于占据着地理方面的优势,防守起来便相对轻松,可汉军若是想要发起进攻,却着实有些困难呢。

因此,就这场军事行动而言,其真正要去对付的目标,实际上是姑师。而楼兰呢,准确来讲,也就是在行动过程中顺带着去处理一下罢了,并非主要针对的对象呢。

就这样,在集结了数万人马后,赵破奴竟然自己未前往楼兰。而是安排之前曾被楼兰故意为难的那位汉朝使者,由其率领着七百精悍的精锐轻骑兵,径直朝着楼兰奔袭而去,直捣楼兰之地。

楼兰所面对的敌人虽仅有七百轻骑,可对它而言却已然是势不可挡的存在。要知道,把整个楼兰的军队全部召集起来,也不过两千多人罢了,并且这里面绝大部分还是步兵。如此对比下来,双方在战斗力方面,压根就不在同一层级。

最终,那位汉朝使者率领着七百人赶到目的地后,几乎未费多大力气,便一举击溃了楼兰的军队,还成功俘虏了楼兰国王。此后在汉朝的掌控之下,楼兰的整个高层经历了大规模的人员变动,进而被汉朝扶植起来一个全新的政权。

然而,到此为止,楼兰在这故事中的戏份可还没结束呢。在之后的许多年当中,楼兰不但没有明确立场,反而是反复无常,不停地在匈奴与汉朝这两方之间来回摇摆,态度始终未能坚定下来。

在楼兰王那次被俘投降后不久,匈奴再度来袭。面对其强大攻势,楼兰无力抵抗,只得又一次投降,转而投向匈奴阵营。此后,楼兰竟成了骑墙之态。楼兰王把他的两个儿子分别送去汉朝和匈奴做人质,明显是妄图两头都押上注,以此来保自身周全。

此后,汉朝展开对大宛的远征行动。就在这期间,匈奴妄图截断汉朝主力返程之路,可它自己又不敢直接出兵,于是便指使楼兰出来捣乱。楼兰这边呢,也是满心无奈,结果就把相关消息给泄露了出去。随后,汉朝玉门关的守军再度出兵,将楼兰王给抓获了。

此次,那位楼兰王径直被带到了汉武帝跟前。这楼兰王倒也十分直爽,他直接对汉武帝讲道:楼兰不过是个小国,要是不修筑城墙的话,轻易就会被他国给灭掉。倘若汉朝真的怜悯他们,倒不如干脆把他们全国之人都接纳到中原之地呢。

汉武帝最终还是给出了拒绝的回应。究其缘由,可能是汉武帝尚未给予楼兰充分的信任吧。又或许在汉武帝看来,楼兰人与中原人之间确实存在诸多差异之处,所以才做出了这样的抉择。

不管怎样,到了最后,楼兰人提出归化的请求,然而汉武帝并没有答应他们,而是选择了拒绝,就这样,楼兰人想要归化的这一诉求最终未能实现。

就这样,那位楼兰王在再度表明臣服之意后,便被汉朝放回。可回去没过多久,他便身染重病,生命垂危。在临死之际,楼兰王期望能让在汉朝当人质的儿子回去承袭王位。然而令人意想不到的是,这位可怜的王子此前于汉朝触犯了律法,已被汉朝施以宫刑,压根无法回去继承大统了。

在此之后,那位老楼兰王便只能另行挑选一个儿子来继承王位了。而新登上王位的楼兰王,依旧是反复无常,一会儿倒向匈奴那边,一会儿又对汉朝表示臣服,在两者之间不断地摇摆不定。

在汉昭帝当政之时,有个叫霍光的大权臣,面对那种老是反复无常、左右摇摆的小国,感觉特别头疼。于是,霍光干脆直接派出一名使者,前往楼兰国,最终成功刺杀了楼兰王。

在将那位楼兰王诛杀之后,汉朝径直于楼兰国内挑选了一位官员,让其担任新王。鉴于此前楼兰王所在的那一支血脉已然被彻底铲除殆尽,所以在此之后,楼兰便更改了名称,被改称作鄯善了。

后来,汉朝在西域设立都护府,还展开了大规模屯田之举。由此,众多中原人纷纷涌入西域,他们与当地民众持续进行融合。于是乎,在后续的历史进程里,楼兰也就是鄯善,便始终处于不断被同化的状态之中。

大约在东晋十六国时期,西域的气候环境发生了变化,楼兰国的生存条件愈发恶劣,已不再适宜人们居住生活。在此情形下,楼兰人陆续迁移他处,最终,曾经存在的楼兰国彻底消逝在了历史的长河之中。

当我们去回顾楼兰的历史时就会发觉,楼兰压根算不上什么强大的势力,也不存在什么特别神秘之处呢,说到底它不过就是一个平平常常的小国家罢了。

当然啦,站在楼兰的立场去看,楼兰老是在匈奴和汉朝之间反复摇摆、周旋,就像在两者之间砌墙似的,可这实在是迫不得已。要知道,楼兰就那么个小国,自身实力微弱,要是不懂得顺应形势、随风倒向一方,那它在当时根本就找不到能够安身立足的机会。

楼兰的历史给后世人以深刻启示:自身实力至关重要。楼兰这般小国,多数时候都处于毫无选择权的境地。由此可见,唯有自身变得足够强大,才能够实实在在地拥有自主选择的权力,这便是楼兰历史所揭示的不容置疑的道理。