在光绪三年(1877年),一个名叫罗布藏塔布克甲木措的藏族男孩被认定为十二世达赖喇嘛的转世灵童。这个决定将彻底改变这个孩子的命运,也将他推向了清末民初西藏政治漩涡的中心。两年后,经过清廷批准,这个孩子在布达拉宫举行了坐床典礼,正式成为十三世达赖喇嘛土登嘉措。谁也未曾想到,这位宗教领袖的一生将如此紧密地与西藏的命运交织在一起。

土登嘉措在1895年正式亲政时,他面对的是一个危机四伏的西藏。此时的清王朝在鸦片战争后已日渐衰微,西方列强虎视眈眈。其中英国表现得尤为贪婪——他们早已将印度变为殖民地,现在又将目光投向了西藏这片神秘的土地。英国人的战略很明确:以印度为跳板,逐步蚕食中国西南边疆。

英国驻印度总督寇松曾露骨地表示:"西藏必须成为英印帝国与俄罗斯之间的缓冲地带。"在这种殖民思维驱使下,英国不断加强对西藏的渗透。他们派遣间谍以探险为名测绘西藏地形,收买藏族贵族,甚至秘密训练藏军使用现代武器。

1888年三月,英军悍然进攻西藏的隆吐山。尽管藏族军民奋起抵抗,但软弱的清政府却选择了妥协,与英国签订了《藏印条约》。这一纸文书不仅让清王朝失去了锡金这个藩属国,还被迫开放亚东作为通商口岸。然而,英国人的胃口远不止于此。

面对日益紧迫的威胁,年轻的土登嘉措在1899年做出了一个关键决定:他通过外蒙古的哲布尊丹巴活佛向清廷转达了两项请求。一是希望西藏事务能直接上奏皇帝,二是请求清廷提供军火支援以抵御英国侵略。这两个请求背后,隐藏着西藏统治者对清廷保护能力的深深忧虑。然而,清政府的回应令人失望——他们拒绝了达赖的请求,既担心地方势力坐大,又无力应对边疆危机。

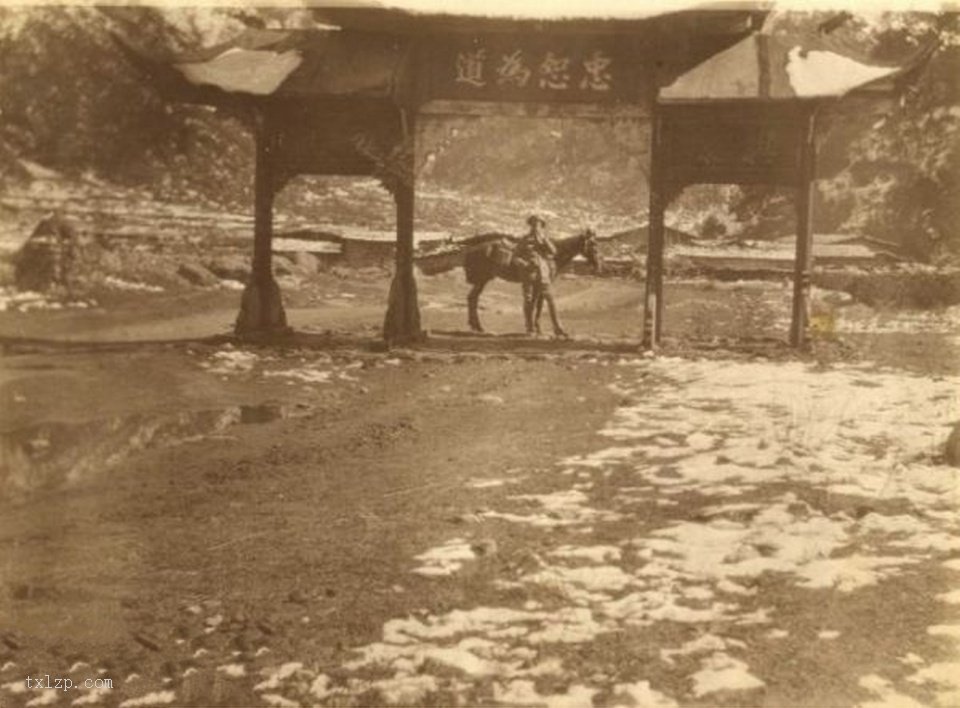

1903年,英国抓住清政府内忧外患的时机,派遣荣赫鹏率领三千装备精良的远征军入侵西藏。这支军队配备马克沁机枪和现代火炮,沿途烧杀抢掠,最终攻陷拉萨。面对强敌,土登嘉措做出了人生第一个重大抉择——逃亡蒙古库伦(今乌兰巴托)。这一决定让他付出了沉重代价:清廷不仅没有施以援手,反而将西藏失守的责任全部推给他,甚至革除了他的达赖喇嘛封号。

在蒙古的日子并不好过。虽然同属藏传佛教文化圈,但蒙古有自己的宗教领袖哲布尊丹巴活佛。土登嘉措在这里处处受到排挤,传法和政治活动都受到限制。绝望之下,他甚至尝试向俄国求援,希望借助沙皇的力量重返拉萨。然而日俄战争正酣,俄国无暇他顾。清廷得知此事后,立即命令各地官员阻止达赖北上,最终迫使他滞留在青海塔尔寺。

1908年,土登嘉措再次来到北京觐见慈禧太后。这次会面颇具讽刺意味——曾经剥夺他封号的清廷,现在又恢复了他的尊号,还赐予金册。更令人唏嘘的是,慈禧特意安排他会见英国公使朱尔典,试图通过这种方式平息西藏争端。这种软弱的外交姿态,无疑向英国人传递了一个危险信号:清廷在西藏问题上将继续退让。

历史转折来得猝不及防。慈禧和光绪相继去世,年幼的溥仪继位,清朝统治摇摇欲坠。此时驻藏大臣联豫推行的激进改革引发西藏社会剧烈动荡。1910年,当川滇边务大臣赵尔丰率军入藏镇压时,局势彻底失控。面对来势汹汹的川军,土登嘉措做出了人生第二个重大抉择——逃亡印度。清廷再次剥夺了他的封号,使他成为历史上唯一一位两次被中央政府革除名号的达赖喇嘛。

英国抓住这一机会,对达赖进行全方位控制。印度总督明托亲自接见,承诺"帮助西藏获得自治地位"。英国殖民当局不仅提供豪华住所,还安排专人"辅导"达赖学习英语和国际法,实则进行思想灌输。解密档案显示,英国在此期间秘密拟定了《西藏自治方案》,企图将西藏变为其保护国。

在英国人的裹挟下,这位曾经忠诚于中央政府的宗教领袖开始萌生"西藏独立"的念头。1913年,英国趁北洋政府立足未稳,强行召开西姆拉会议,企图将西藏从中国分裂出去。虽然中国政府代表拒绝签字,但英国仍与西藏地方政府私下划定了臭名昭著的"麦克马洪线",为日后中印边界争端埋下祸根。

直到1919年,当北洋政府派特使朱绣入藏谈判时,土登嘉措才重新表示愿意服从中央政府。这位历经沧桑的宗教领袖最终明白:在列强环伺的乱世中,西藏的未来必须与祖国紧密相连。他的一生,恰似清末民初西藏命运的缩影——在帝国主义侵略与中央政府式微的夹缝中艰难求存。

十三世达赖喇嘛的流亡经历,折射出清末民初中国边疆危机的深层原因。一方面,英帝国主义的侵略野心昭然若揭,从军事入侵到政治操控,手段层出不穷;另一方面,清政府的腐败无能、决策失误,使边疆防卫形同虚设。驻藏大臣联豫在给朝廷的奏折中哀叹:"藏事之坏,半由英人贪婪,半由朝廷犹疑。"

历史总是惊人的相似。当我们回望这段往事,不难发现:西藏问题从不是单纯的民族或宗教问题,而是近代中国积贫积弱背景下边疆危机的集中体现。那些试图分裂中国的势力,无论是过去的英国殖民者,还是今日的某些西方国家,其手段何其相似。而西藏与祖国母亲的血脉联系,历经风雨却愈加牢固,这或许就是历史给予我们最宝贵的启示。