在民国历史上有一次革命被称作“二次革命”,但一般人对此并不是太了解,常常将其同护法运动,护国运动等等混为一谈,这其实也可以理解,因为这次革命在时间上实在是太短了。

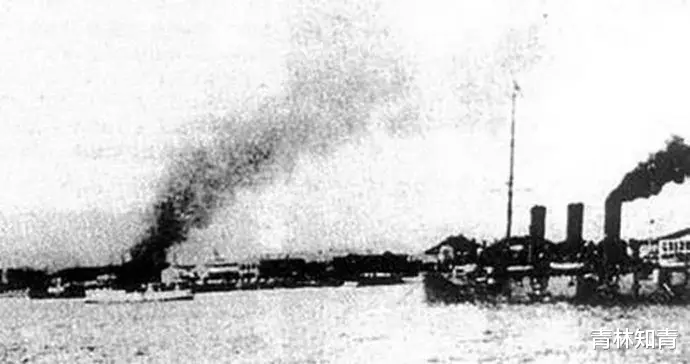

二次革命发生在1913年7月的江西,是由李烈钧为总司令组织的一次反袁斗争,是辛亥革命中非常重要的一次起义,虽然时间只有两个月就失败了,但他对全国所造成的影响还是相当大的,也反映了国人当时反对帝制,不屈不挠,前赴后继之勇烈之心。

李烈钧,字协和,号侠黄,江西省九江人,国民革命军陆军二级上将。他青年时期便追随孙中山革命,辛亥革命爆发后被任海陆军总司令,中华民国成立时被任江西都督,1927年被蒋介石任命为江西省政府主席,他坚定地主张改良政治,一致抗日。1946年于重庆病逝,消息传出,举国悲痛,国民政府予以国葬,中共中央除发来唁电外,周恩来和董必武等还亲临吊唁。

作为一位老资格的民国革命元老,李烈钧的知名度并不高,我很长时间里也就知道他湖口的二次革命以及送五子抗战这两件事,他的主要功绩是在辛亥革命这一段时间中,到了后期,他因厌恶打内战一直被赋闲,所以,国人对他知之甚少也是很正常之事了。

李烈钧自幼读书习武,不仅能写一手好字,还擅于击剑。由于父亲曾参加过太平军,这对他入行伍有着很大的影响。他入江西武备学堂,继而赴日留学,先后入东京振武学校和日本士官学校,乃武人正宗之科班出身,同学中就有阎锡山、唐继尧、程潜等一众名人,后来又结识孙中山并加入同盟会,自此矢志于民主革命运动,艰苦奋斗,百折不回。

毕业回国后,先在江西新军中任管带,一直在新军中进行革命活动,曾因宣传反清思想遭拘捕。后来去了昆明,任云南讲武堂教官兼兵备道提调。辛亥革命爆发,李烈钧被推任九江督府参谋长、海陆军总司令,迫使北洋海军主要舰艇宣布起义。之后先后带军光复安徽、率舰队西进武昌迎击清军。中华民国成立后任江西都督,他积极整顿军事、政治和经济,针对当时的实际情况进行了一系列改革,使江西成为当时在全国举足轻重的省份。

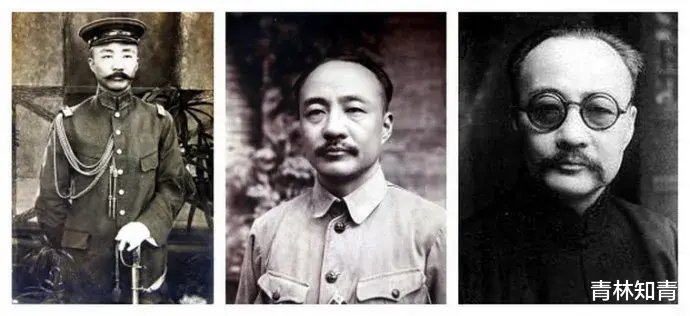

他坚持信念,特立独行,一切为安定民心,富民为本而为,故深得当地民众拥护。袁世凯曾用200万元为李烈钧“祝寿”,并提出为他晋勋,想以此收买他,都被他拒绝。二次革命的导火线是宋教仁刺杀案,作为各界共同认可的民国总理最合适的人选,他在去北京时被刺杀于上海车站,民国初年最值得期待的一场政治实验,刚刚开幕便宣告终结。

国运之衰,莫此为甚。行刺者抓住后不久便被人毒死,至于幕后主谋,百年以来,聚讼纷纭,袁世凯、赵秉钧、孙中山及陈其美等民国初年政坛大佬,皆被指为疑凶。与此相应,各派之间,不仅在案发当时相持不下,时至今日,依然大打笔墨官司。

现在国共两党的正史都把袁世凯判定为刺宋主谋,因为当时袁世凯正走在独裁的路上。但我觉得在上述四大嫌疑人中,首先要排除的正是这袁大总统,其次是赵秉钧,至于理由在此就不叙述了,太复杂,且有悖于主流论断,就此打住。

宋教仁被刺,袁孙彻底反目,孙中山决意再次发动起义,但纵观当时整个中国,革命力量很是弱小,当时在全国各省都督中,国民党党员只有三人,即江西都督李烈钧、安徽都督柏文蔚和广东都督胡汉民。而正当大家还在讨论是否要对袁世凯进行武力征讨时,李烈钧已在江西湖口打响了二次革命的第一枪。

所谓二次革命乃是相对于辛亥革命而言的,李烈钧自己也知道,此次举事成功的希望非常之渺茫,当时就有人劝告他不要这样做,因为无论从哪个角度来比较,袁世凯实在是过于强大,起事必败无疑。

李烈均是这次讨袁军的总司令,他既知道成功渺茫,也知道反袁会失去巨大地既得利益,但他还是义无反顾地起兵反袁,面对置疑,他坚定地回答道:“我没有第二条路可走,只有打,这是我的人格问题。”并在通电全国的檄文中写下了掷地有声的十个大字,“宁做自由鬼,不做专制奴。”

实力悬殊太大,各地军阀实力派也看清楚了这一点,纷纷是静观其事,仅有上海陈其美、湖南谭延闿、福建许崇智和四川熊克武宣布独立。虽然后来的陈炯明也宣布广东独立,但当时有实力的浙江朱瑞及云南蔡锷,仅仅是宣布中立。

随着广东被袁世凯收买,安徽又力量太弱,随着南京被张勋攻克,冯国璋率领的袁军强力推进,各地宣布取消独立。孙中山、黄兴及陈其美等被通缉,相继逃亡日本,不到两个月的二次革命宣告失败。对二次革命的评说也是议论多多,不管是肯定或否定,有一点是共同的,即按照当时之局势,国民党内如一盘散沙,加之袁氏集团过于强大,失败是必然之结果。

二次革命失败后,李烈钧流亡日本,后回国与蔡锷和唐继尧一起发动护国运动,揭起护国讨袁旗帜,举兵讨伐袁世凯反对其称帝;及至两年后的1917年,他又参加了孙中山在广州发起的护法运动,任大元帅府总参谋长,积极做北伐准备。他一直追随孙中山,是其左膀右臂,是孙中山领导辛亥革命最有力的助手。

“他的心中只有共和自由的信念,为此坚持了一生。”但是,他也是个特立独行之人,绝对不会跟风附势,有着自己的思想和信念;虽然他追随孙中山,信奉三民主义,但不盲从。

比如,当孙中山解散同盟会,重新组建中华革命党,要求所有党员只承认一个领袖,要求党员对他本人要坚决服从和效忠时,李烈钧就认为这这有悖于民主自由的原则,因而并未予以支持。尽管后来为了顾全大局,他还是加入了。

孙中山在北京病重,李烈钧急赴北京。待其溘然长逝后,李烈钧参与主持丧事,并亲拟挽联:才逾汤武,功盖桓文,九万里震威名,天授如斯,前无古人,后无来者;出秉节钺,入赞戎机,二十年共患难,山颓安仰,上为国恸,下为私哀。

在1924年的中国国民党第一次全国代表大会上,李烈钧被选为中央执行委员。1927年被蒋介石任命为江西省政府主席。南京国民政府成立后,任国民政府常委兼军事委员会常委。

李烈钧除了反对专制不得已兴兵外,他从骨子里是反对打内战的,他与冯玉祥有很好的交情,但中原大战时,冯玉祥和阎锡山联播反蒋时,李烈钧就没有支持;当蒋介石对中央苏区进行围剿时,李烈钧曾写诗表达了自己对此的不同看法,诗云:叹息故园多鹤唳,懒从沧海看龙争。阋墙毕竟缘何事,孰挽银河洗甲兵。

作为国民党内元老级的人物,大革命后虽然蒋介石也给他安了个中央委员,但其实也是让他赋闲了,加上他也同中央的很多看法相左,时不时地还发表一些反蒋言论,这弄得蒋先生很是不爽,自然他便渐渐脱离了权力中心,仅作为一个象征性的人物给供起来了。

其实这也是个必然趋势,自从李烈钧担任总参谋长开始就没有直接掌兵了,在那个有枪便是草头王的时代自然会逐渐失去话语权。算来还是阎锡山的算盘精,死把着兵权不放,一直混到去台湾前;而包括李烈钧在内的同盟会早期大佬们,如胡汉民、熊克武、柏文蔚等等,不都成了元老泥塑、党国点缀。

“九一八事变”时,面对蒋介石寄希望于国际调停而采取的不抵抗政策,李烈钧很是反感,他曾赋诗讥讽蒋介石:“回望茫天际,狂涛滚滚来,盲人操巨舰,犹自逞雄材。”及满洲国成立。李烈钧更是频频致电蒋介石,批评国民政府不作为,建议蒋介石领导抗日。

全面抗战爆发后,被闲置已久的李烈钧四处奔走,呼吁停止内战,团结抗日,并亲上庐山面见蒋介石,主张国共合作,共御外侮。西安事变发生后,李烈钧为审判张学良的军事法庭审判长。李烈钧判处张学良有期徒刑十年,蒋介石随后发布特赦,但实际上却软禁了张学良。

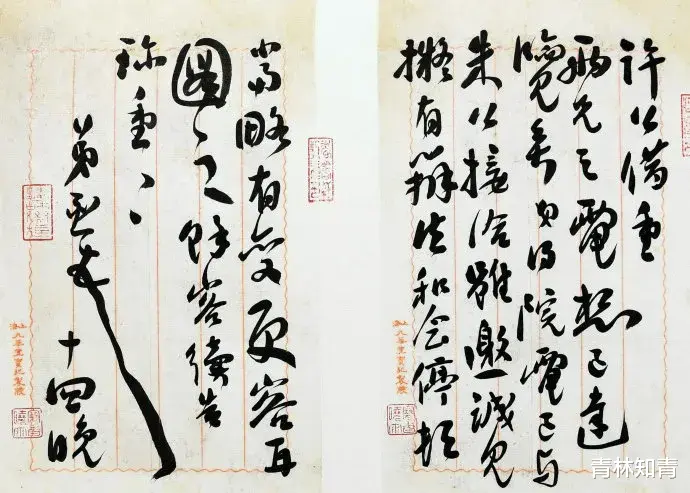

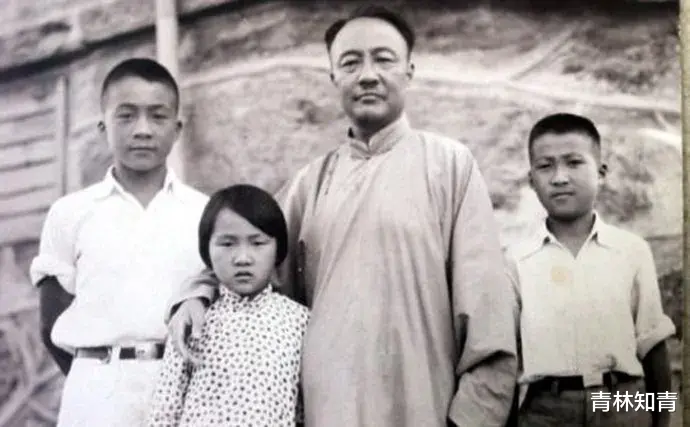

由于身体的原因,卢沟桥事变后他一直患病休养。但他在抗战期间却作出了令当时人们交口称赞之事,那便是将五个儿子全部送上了抗日战场,其中还包括两个正读大学的儿子,也让他们中断学业奔赴疆场,他在给儿子们的赠诗中写道:

我送儿辈出乡关,杀尽倭寇方回还。埋骨何须桑梓地,人间到处有青山。为此,蒋介石亲自送来“五子从戎”的匾额,以示褒扬。当时媒体对此事广为报道,称为"党国元老,五子从戎",轰动一时。从李烈钧这首赠别儿子的诗中,我们不仅能看到老将军慷慨激昂的血性和报国之心,对他这首诗的文采也佩服不已。

其实,李烈钧虽为武将,但他熟读百家,贯通经史。能文能武,一笔好字尽显其不凡之功力,庐山仙人洞所题“常乐我净”,石松之石上所题“纵览云飞”均是李烈钧的手笔。抗战胜利后,虽然他的身体日渐衰微,但依然为国忧心,及至1946年2月,病危中的李烈钧立下遗嘱:“兹者强敌虽摧,危机犹伏,全国同胞,务祈上下一心,精诚团结,咨诹善道,察纳雅言,紧握千载一时机会,迅速完成现代国家之建设,共维世界永久之和平。”

64岁的李烈钧走了,他为了反对专制,追求民主自由奋斗了一生,他上马能打仗,提笔能写文,下马能从政,是一个在当时难得地全才。他的一生是传奇的一生,他的老朋友冯玉祥对他的评价是,“对国忠,对党实,对人义,对友直,行无所畏,言无所忌,实大仕、大智、大勇者。”在为他举行的国葬上,有一幅挽联对他的一生作出了总结,给予了极高地评价:

湖口烽烟,珠江弹雨,滇池骏浪,燕塞征尘,当年砥柱中流全凭一旅;

鲁连仗义,武乡用兵,高蛮英名,伏波韬略,屈指复兴元老几见斯人。

尽管现在李烈钧的名字已掩在历史帷幄深处,但是,人们是会记住这位被孙中山称赞为“上马能武,下马能文,诚不可多得之当代儒将。”的李烈钧将军。他在中国历史,尤其是在辛亥革命中所作出的丰功伟绩,是不会被后人遗忘的。