2025-04-25

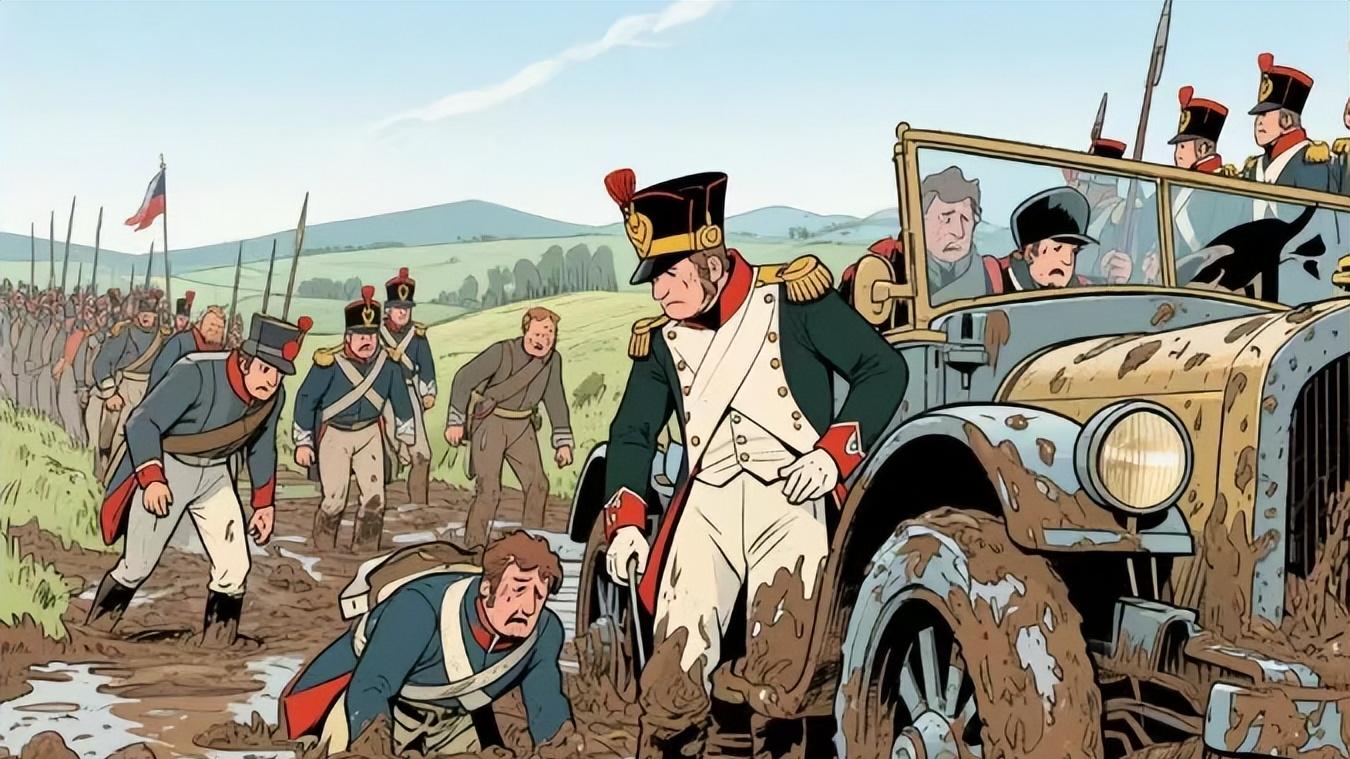

不解决造血问题,光脚的溅了穿鞋的一身泥。

曾经,部分地区的扶贫工作侧重于“输血式”帮扶,单纯地给予贫困群众物资救济、资金补贴,短期内看似解了燃眉之急,让贫困的“光脚者”有了基本生活保障。

然而,长期以往,一些问题逐渐暴露。部分受助者滋生依赖心理,坐等政府救济,缺乏主动脱贫的内生动力。

一些贫困山村,年年接受外界捐赠衣物,村民们不再愿意学习纺织、裁缝技能去自制新衣;拿到扶贫款后,不是用于发展可持续的农业或副业,而是随意挥霍,并未从根本上思考如何凭借自身力量改变贫困面貌。

如此一来,不仅脱贫成效难以巩固,甚至当扶贫资源分配不均或出现短暂短缺时,还引发诸多矛盾,让致力于帮扶的“穿鞋者——各级干部、社会组织等深陷困境,疲于应对,扶贫工作陷入僵局,溅了一身“泥”。

在疫情冲击下,许多小微企业面临资金链断裂、订单骤减的困境,宛如风雨中的孤舟。政府与金融机构纷纷伸出援手,出台贷款延期、贴息政策,为企业“输血” 救命。

这本是雪中送炭之举,但一些小微企业却未能抓住机遇解决自身“造血” 问题。但部分企业拿到贷款后,没有用于研发创新、优化产品结构、拓展市场渠道,提升核心竞争力,而是依旧维持旧有的粗放经营模式,依赖政策扶持勉强续命。

一旦后续市场竞争加剧、优惠政策逐渐退出,这些企业再度陷入危机,前期投入的扶持资源打了水漂,也让金融机构面临坏账风险,政府的产业振兴计划受阻,各方努力付诸东流,溅起的“泥”弄脏了大家前行的道路。

与之相反,那些注重培育“造血”功能的实践则收获了丰硕成果。

以某贫困县为例,当地政府邀请专家为茶农培训种植、养护技术,引进先进制茶工艺,打造本土茶叶品牌,建立线上线下销售渠道。茶农们从被动接受救济的“光脚者”,转变为自主创业、勤劳致富的“新农人”。不仅实现脱贫致富,还为县域经济发展注入强劲动力,与帮扶单位、企业实现互利共赢,各方携手稳步前行,道路越走越宽。

在时代浪潮中,无论是个体成长、企业发展还是社会进步,单纯依赖外部“输血”只能解一时之困,唯有聚焦“造血”功能的培育,激发内在动力,才能真正实现可持续发展。

这需要各方协同发力,贫困群体摒弃“等靠要”思想,主动学习技能、探寻出路;企业强化自主创新,提升抗风险能力;政府与社会优化引导扶持机制,精准赋能。

如此,方能避免相互拉扯、陷入泥淖,向着光明未来稳健迈进,书写繁荣发展的崭新篇章。