府兵制是中国古代兵制之一,平时为耕种土地的农民,农隙训练,战时从军打仗,唐太宗时期达到鼎盛,唐玄宗天宝年间停废,安史之乱后唐朝元气大伤,由盛而衰,河朔三镇更是长期割据一方,直到唐亡,那么唐朝为什么不重新启用府兵制征讨河朔藩镇呢?

其实原因很简单,那就是在中晚唐以后国家没有土地也没有资源分配给士兵,而府兵制的核心就是土地,那群士兵愿意自己花钱购买武器上战场就是因为国家分配土地给他,他不用当佃户被剥削。

如果没有国家分配土地,府兵制是建立不起来的。

府兵制的基础:均田制稳定运行,官府有田可授,兵士不用担忧家庭营生;不能长期征战,士兵能够兼顾自己的家业。

西魏/北周时期的特殊情况正好能满足这两点,无论是对抗东魏/北齐还是进攻南梁,战争都不会持续太长时间,往往数个月的较量后不是胜负已分就是双方罢兵,隋灭陈之战,出兵时间也是在十月,次年一月即灭陈。

等到隋炀帝征讨高句丽,士兵多方汇集,战争旷日持久又伤亡惨重,府兵制的缺陷暴露无遗。

府兵制在大规模的对外战争中,一旦战争形势不利,数月内结束战争无望,就容易出现军心瓦解的情况。

安史之乱带来的恶果不光是藩镇割据,而是唐朝国家的基层组织和管理体系也随之崩溃。以前国家能够控制并提供给府兵的土地也被豪强地主和藩镇军阀占据。

比如《新唐书》说,安史之乱前唐朝能够控制的户口有一千万户至少四五千万人,安史之乱后唐朝能控制的户口只剩下两百万户一千万人左右。

晏既被诬,而旧吏推明其功。陈谏以为管、萧之亚,著论纪其详,大略以“开元、天宝间天下户千万,至德后残于大兵,饥疫相仍,十耗其九,至晏充使,户不二百万。

而这并不是安史之乱的破坏力真的有那么大,真的能把唐朝四千万人口弄成一千万,只剩原有人口的四分之一的数目。

而是安史之乱摧毁了唐朝的基层管理体系,很多土地在户籍册上没了记录,很多农民成了户口本上没有的“黑户”“隐户”,唐朝朝廷不知道这些土地在哪里,也不能收这些农民的税。

如果唐朝能有一个官吏减轻百姓的税收,鼓励隐户自动报上户口,认真核查土地人口的话,那么唐朝的土地人口马上就会得到增长。

中唐的名臣刘晏就是一个这样的能干的官吏,他曾经成功的在不长的时间内,让唐朝的总户口从两百万增加到三百万。

晏始以官船漕,而吏主驿事,罢无名之敛,正盐官法,以裨用度。起广德二年,尽建中元年,黜陟使实天下户,收三百余万。

当然像刘晏这样能干的官吏在中晚唐是少数,唐朝朝廷始终没有完全恢复被安史之乱破坏的基层管理权,因此也没有多余的国有土地分配给士兵来重新建立府兵制。

如果重新启用府兵制看似可行,但此时府兵制的基础均田制已被彻底破坏,没有均田制作为保障府兵根本无法安心在外作战。

另外一方面唐朝对内部发动叛乱的节度使,时常要发动较长时间的征讨和围城,府兵在这种互相消耗的战术下也往往更容易比对方先崩溃。再加上唐朝还需征集部队在剑南、关中防备吐蕃,府兵更少难以忍受这类长期的驻防。

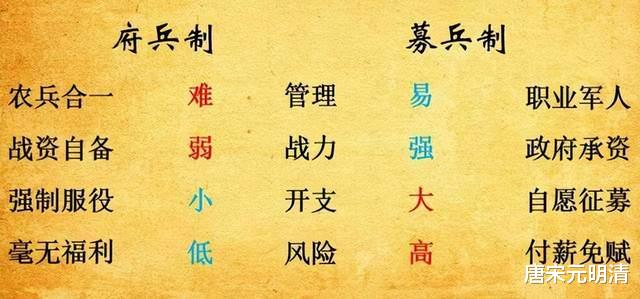

府兵制下的兵农合一模式,在战时临时征召府兵,平时府兵务农,难以满足这种长期、持续的军事需求,而募兵制可以随时招募士兵,进行长期训练和作战,更能适应当时复杂的军事形势。

一边是藩镇坐拥重兵、割据雄城要郡,兵将脱离生产、专事军务,对国家利益权柄虎视眈眈。

一边是国家土地兼并、中央府库空虚,均田瓦解、府兵崩溃,中央不得不拿出仅有的财力建立中央禁卫以为常备。

所以中晚唐朝廷走了一条更为简单和现实的道路,比如增加食盐税和炼铁税等商税,然后鼓励富裕农民交出粮食,拿唐朝没有实权的荣誉官位换富农的粮食。

其年,遂代播为盐铁使。是时,河北兵讨王承宗,于是募人入粟河北、淮西者,自千斛以上皆授以官。度支盐铁与诸道贡献尤甚,号"助军钱"。及贼平,则有贺礼及助赏设物。群臣上尊号,又有献贺物。

唐朝廷通过这些方法增加自身的税收,然后用税收雇佣一些骁勇善战的士兵作战,实行和府兵制完全不同的募兵制,或者干脆花钱收买一些善战的蛮族比如沙陀人党项人为唐朝驱使作战。

府兵制在特定条件下,比如开国初期,短期低强度作战这些情况下是很好用的制度,但是他不是包治百病的灵丹妙药。