巴秋,本名洪东兵,1947年生于江苏泰州。著名画家、书法家、作家,现为荣宝斋画院特聘教授,厦门巴秋美术馆名誉馆长、泰州巴秋美术馆名誉馆长、江苏省国画院江苏省书法研究院特聘书法家。画作多次在国内外展出,被众多机构及藏家收藏,多次在香港保利、香港嘉德、北京保利拍卖、北京嘉德拍卖、英国邦瀚斯拍卖,出版个人画册《心象物语》《师古图今.中国画名家档案 巴秋.卷》《造化情缘——巴秋中国画作品集》,个人散文集《荷戟楼纪事》,中篇小说集《水荡是面镜子》。

望 穿 村 水

都说我们家门前那条河是一泓秀水,好看得很。我看也是。但是,再好看的东西,看得久了,也就一般了。用一句时髦的话说,叫审美疲劳。凭心而论,初次赏析,这条河流确有可观赏之处。这条河,从我家门前,东西流向,再折而北,流得很远,渐细渐渺,乃至无。河面无风时水无痕迹,平静如镜;微风时,细细波纹似老人额上的抬头纹;风大起来,仿佛老人爱理不理的,只是眉头波纹稍微绉了些,显得很不愉快似的。但是,我常住在河边,看得多了,也就觉得不过尔尔了。细想起来,我这想法是很成问题的。

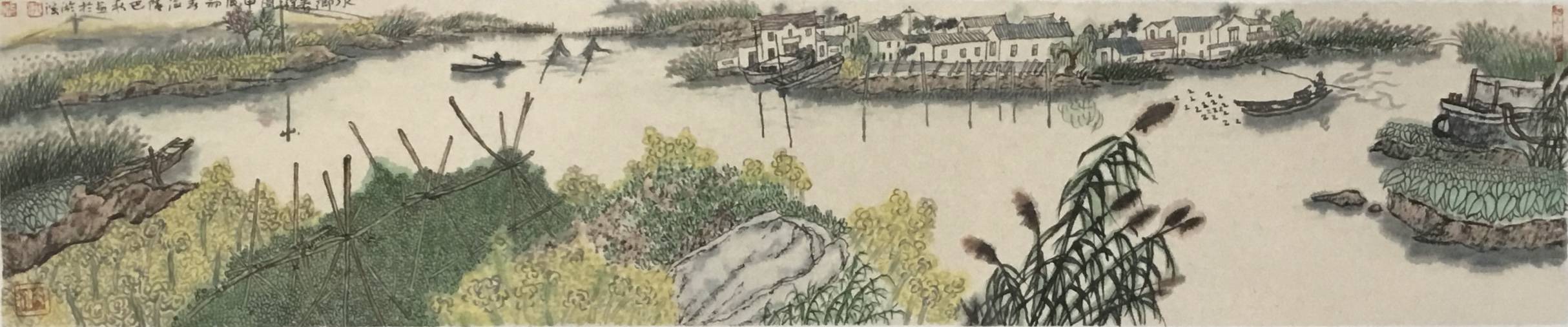

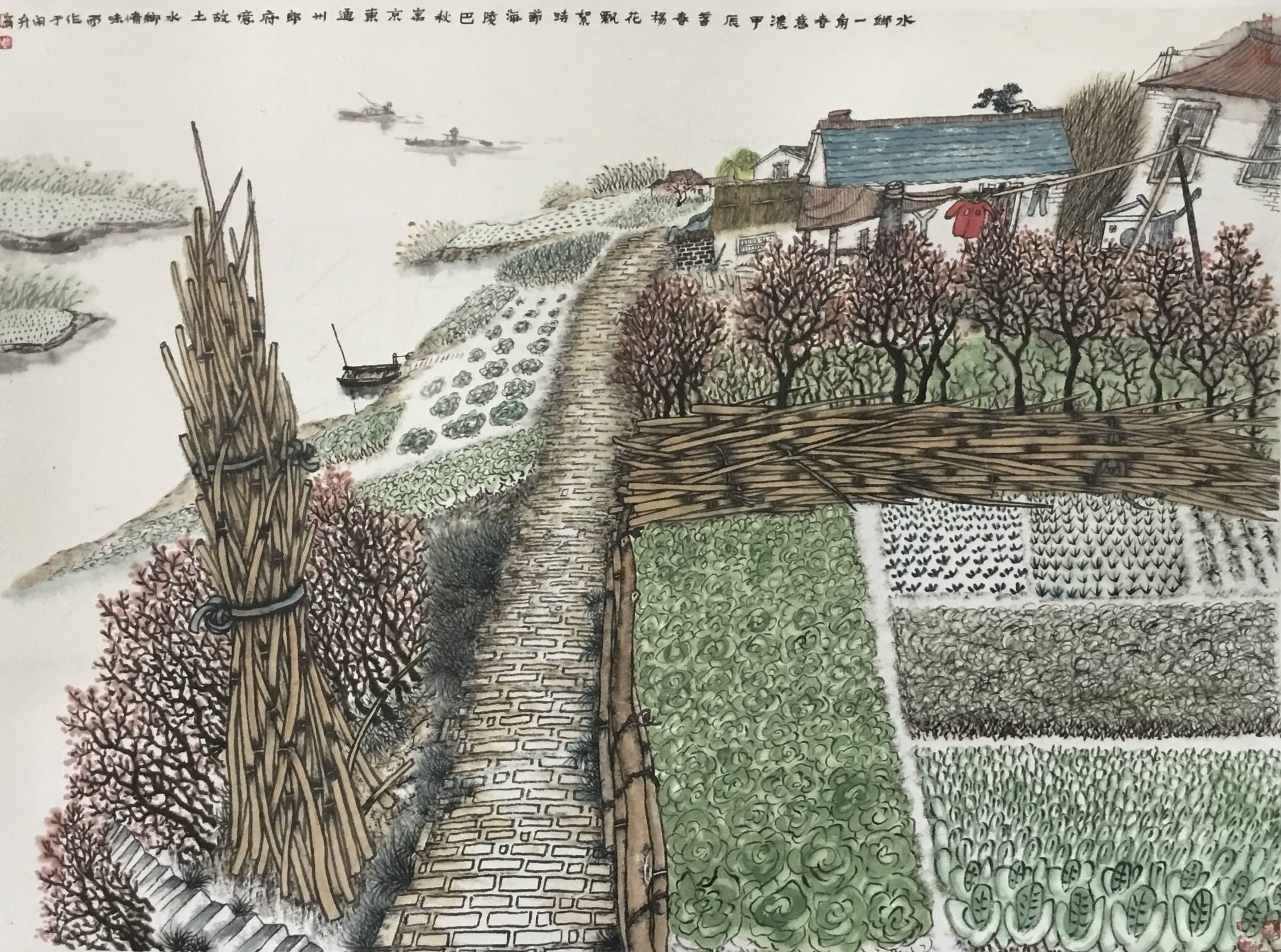

河的周围,尤其是河的对岸,是一片田畴,再向田畴远处看,又隔一条细细的河流,还是一片田野,渺渺茫茫的,渐入一片更广阔的天地。春天,菜花嫩黄如金;冬天雪盖如玉;夏秋之交,杂花翠叶披纷,条条净洁如素练,块块斑爛如烂锦。其实我要说的是人,人在这锦绣里,日复一日地劳作,管他景色如何変化,各自辛劳如常,不因恋眷而生情而怠惫。他们日出而作,日落而归。一年四季,日复一日。每天好象都有干不完的活儿。通常,他们撑船到对岸。随即,便操锄荷担,隐入田畦。其实,景观是他们创造的,他们才是真正的妙景的主人。但他们无暇顾及眼前及周围景观。他们侍弄庄稼,而庄稼任农人摆布,无怨无悔。如果庄稼有感觉,定会感谢这河流及其中的每一滴水的。没有水,它们怎么能生长得这么滋润哩!当然,庄稼是个总概念,是个类相,细细分类,食用则有瓜果菜蔬类,观赏则有花草类。譬如淤溪盛产水瓜,就多亏有了水的滋养。我屋后的两个老邻居,夫妇俩加起来都超过一百六十岁了,身子还硬朗,就是闲不住。他们在水浜有一块地,便老望着这河边的地发呆,琢磨如何利用这水浜地生长更多的蔬果。初春刚过,春寒犹在。老俩口便用石板乱砖在水边垒起,挑土“杠地”。风呼呼地吹刮,並不能阻止他们的劳作。他们终于在水边“杠”起了扁担长的一块地,与他们原有的地连缀一起。别看眼下是灰灰的色彩,开春后,那就是一片比原来更茁壮的绿叶,更翠嫩的花儿。

而自生自长于泽地的菖莆,根本不需要人的照拂。她经年无声无息的生长在水浜。只要有泥土有水流,就能正常生长。而移至案桌上,就仿佛脆弱得不得了,什么时候能浇水,什么时候不能浇;水浇到什么部位为宜,否则就影响生长乃至生命。其实,这都是人惯的。菖蒲如能言,定会发出无言之声:人们啊,你们误解我们了。你们不要再将我们移盆搬到案桌上作清供观赏了,让我们常在水浜自在地生长生活,任水在脚下流,风在茎间吹,顺乎自然多好呵!

春天来了,我家门前这条河流异乎寻常地热闹起来了。鸬鹚在渔民们的指挥吆喝下,浩浩荡荡,有声有色,顺流而下,蔚为壮观。渔民们依靠鸬鹚捕鱼,看似宽松,实质管理严格。鸬鹚潜下水捕到鱼,却不能吃鱼。 渔民用一根细绳扎住它们的喉咙,鸬鹚是吃不了鱼的。但这並不妨碍它们捕鱼的积极性。一句话,它们喜欢水,喜欢这条河流,乐得在渔民们指挥下上窜下潜。水,河流与鸬鹚,美美与共,谁也不想离开谁。双方一旦进入到这个境地,那就有意思了。这是一种天作之合。如此而言,我在河的岸畔欣赏这一切,就有了新感觉,仿佛也融和进了它们的境地,是一种天人合一的感觉。

河流岸边,有电线横跨两岸。电线上栖息着一群麻雀。见我在岸畔沉吟,都忍俊不禁,纷纷吱喳笑我。对岸一白鹭亦伸长脖子,长啸一声:个老儿,何事踌躇作态而不语?

我说:淤溪村前有如许水流,如许田陌,诚哉壮秀臻美也。愚站岸边,望穿村水,看透春水,完全沉醉于一种可遇不可求的幸福境地中。天地有大美而不言,我复何言?

乙已春末巴秋稿於淤溪巴秋书屋