公元前189年的长安城,丞相府中弥漫着浓重的药香。

曹参的病情日渐沉重,这位历经秦末战火与楚汉相争的元勋重臣,正用最后的气力向汉惠帝传授治国之道。

当皇帝问及相位继承人选时,曹参艰难抬起手臂,指向了案头堆积的萧何旧制:"萧何之法不可易,能守其法者即为贤相。"

这个临终举荐的场景,恰如其分地诠释了曹参的政治智慧——在百废待兴的汉初,守成即是最大的开创。

01、乱世中淬炼的将星

曹参的早年经历在沛县基层官吏体系中堪称典型。作为沛县狱掾,他深谙秦法之严苛与基层治理之艰。

这个职位不仅需要精通律令,更要具备处理复杂人际关系的能力。在泗水亭长刘邦因押送徒役失期而流亡芒砀山时,作为同僚的曹参选择保持沉默,这种政治智慧在秦末高压统治下显得尤为珍贵。

公元前209年陈胜起义后,沛县豪杰的抉择时刻到来。当萧何、曹参等人暗中联络刘邦时,他们面临着双重风险:既要躲避秦吏耳目,又要平衡地方豪强势力。

曹参在密室中与萧何的对话颇具深意:"秦法苛暴,然沛县小吏岂能逆天?"

这番看似保守的言论,实则包含着对时局的精准判断。

当樊哙持剑闯入县衙时,曹参恰到好处地"被迫"加入起义军,既保全了名节,又顺应了时势。

自此一直到平定三秦,曹参都是刘邦身边最勇猛的大将之一,救东阿,陷陈县,击濮阳,打定陶,取临济,屡立战功。秦朝灭亡时,已因功封建成侯。

平定三秦时,曹参依旧身先士卒,战功累累。并先后以将军、中尉、左丞相等身份镇守三秦。

楚汉战争中,曹参的军事才能更是得到充分展现。

彭城之战后,刘邦主力溃败,曹参奉命镇守关中要冲。他创造性地将秦代驰道体系改造为军事补给线,在成皋对峙期间保障了前线粮秣供应。

这种后勤保障能力,与其早年管理监狱时培养的统筹能力一脉相承。

魏王豹叛汉后,一直到垓下之战,曹参都是韩信的重要副手,众多战役中,他几乎都担任最重要的战斗任务。

攻魏时,曹参率步兵秘密渡黄河,突袭魏国重镇安邑,俘魏将王襄。接着在曲阳大破魏军,追击至东垣,生擒魏王豹,彻底平定魏地。

背水之战时,韩信以劣势兵力在井陉口背水列阵,曹参承担最关键的背水防守任务。

历下之战,曹参率先击溃齐军主力于历下(今济南),为韩信直取临淄铺平道路。

潍水之战,韩信决潍水淹楚齐联军,曹参率部正面强攻,阵斩楚军主将龙且,擒齐将田既、田吸,彻底平定齐地。

定陶之战中,曹参率部突袭项羽粮道,采用"昼伏夜出,分兵合击"战术,成功切断楚军补给,为垓下决战创造了有利条件。

刘邦评其“身被七十创,攻城略地,功最多”。

封赏功臣时,大伙都认为曹参该为第一,但刘邦为了打压武将,一番“功臣功狗论”“曹参功狗第一”,让曹参很没面子,一度与老伙伴萧何翻脸。

但很快,他就坦然接受了“萧何大汉第一功臣”的评定。

02、齐国相印下的治国实验

汉五年(前202年),曹参受封平阳侯,出任齐国丞相,远离长安这一是非之地。

这个东方大国历经田氏代齐、乐毅破齐、项羽扫齐、田横五百壮士等历史剧变,形成了复杂的政治生态。

面对"齐地多变"的治理难题,曹参的应对策略堪称教科书级别。他首先邀请"齐学"各派学者百余人入府议事,从稷下学宫的黄老遗风中汲取智慧。

当盖公提出"治道贵清静而民自定"时,曹参立即"避正堂以舍盖公"。

这种礼贤下士的姿态,迅速赢得了齐地士人的支持。

在具体政策上,曹参的治理呈现出鲜明的务实特征。他保留秦代"上计"制度以掌握民情,同时废除"挟书律",恢复文化传承。

对于民间诉讼,他独创"狱市兼治"之法:普通纠纷交由乡老调解,重大案件方由官府审理。

这种"抓大放小"的策略,使得齐国刑狱案件减少了七成。

经济方面,曹参开放临淄盐铁之利,但通过"平准均输"防止豪强垄断。齐国府库在三年内充实了五倍有余。

这套治理体系的效果立竿见影。《史记》记载:"相齐九年,齐国安集,大称贤相。"

当萧何病危的消息传来时,曹参立即命人收拾行装。

舍人不解:"君未见召,何遽装?"

曹参笑答:"吾将入相天子。"

这种笃定源于他对汉初国势的深刻理解,也预示着他将把齐国的成功经验推向全国。

03、未央宫中的黄老治术

继任丞相后,曹参的执政方略引起诸多非议。他终日饮酒不议事,面对僚属谏言只说:"且饮醇酒,勿妄言。"

这种看似消极的态度,实则是深思熟虑后的政治选择。

汉惠帝的质问颇具代表性:"君为相国,日饮无所请事,何以忧天下?"

曹参的反问直指要害:"陛下自察圣武孰与高帝?"

这段对话揭示出曹参的政治逻辑:在民生凋敝的战后时期,最好的治国就是减少折腾。

曹参的"不作为"蕴含着系统性的制度建设。他保留萧何制定的《九章律》,但大幅简化实施细则;维持十五税一的田租,却免除徭役折算的附加税;对商业采取"开关梁,弛山泽之禁"的宽松政策。

这些政策构成的"消极治理"体系,使汉初经济以年均7%的速度恢复,人口在十五年间翻了一番。

司马迁评价:"曹参为汉相国,清静极言合道。然百姓离秦之酷后,参与休息无为,故天下俱称其美。"

这种治国理念对汉初政治产生了深远影响。吕后执政时期继续"民务稼穑,衣食滋殖"的政策,文景之治的轻徭薄赋亦可追溯至此。

当汉武帝改行有为政治时,桑弘羊仍主张"曹参式"的宏观调控:"天下奢则示之以俭,天下俭则示之以礼。"

黄老思想与儒家学说的此消彼长,构成了汉代政治哲学的基本脉络。

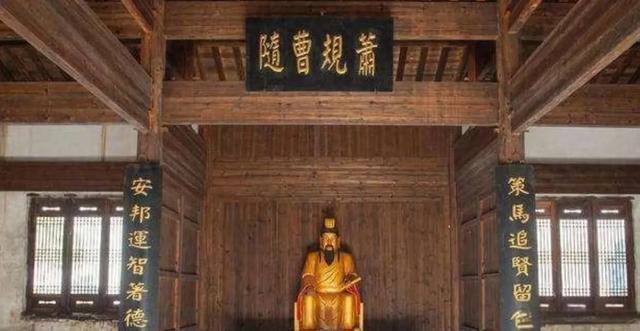

在长安城外的曹参墓前,后人立碑刻文:"萧规曹随,以宁海内。"

这个看似保守的赞誉,实则是乱世之后最珍贵的政治智慧。

曹参的历史选择证明:真正的治国之道不在于标新立异,而在于顺应时势。

当战火的硝烟散去,让疲惫的民众得以休养生息,让残破的经济自然复苏,这种"无为"背后的大智慧,正是中华文明历经劫难仍能生生不息的关键。

在急功近利的现代社会中,曹参的治国理念依然闪烁着穿越时空的智慧光芒。