李云龙带独立团攻打山崎大队的那场战斗,是《亮剑》中让人印象深刻的经典场景。

八路军顶着日军的火力挖战壕,最后靠3600颗手榴弹一举打垮日军防线。

这一波操作让不少观众直呼过瘾,甚至有些人感叹,这就是抗日剧的高光时刻!

但假如我们把这个战术放到现实中,结果会是什么?

有些观众心里可能就打了个问号:这剧情看着燃,真能实现吗?

《亮剑》的高光场景:土工作业能全歼日军?

回到电视剧的这段情节,我们先来捋一下战斗过程的关键点。

日军山崎大队当时被包围在李家坡,依仗高地和坚固防御工事,就算八路军发起多次强攻也没法突破。

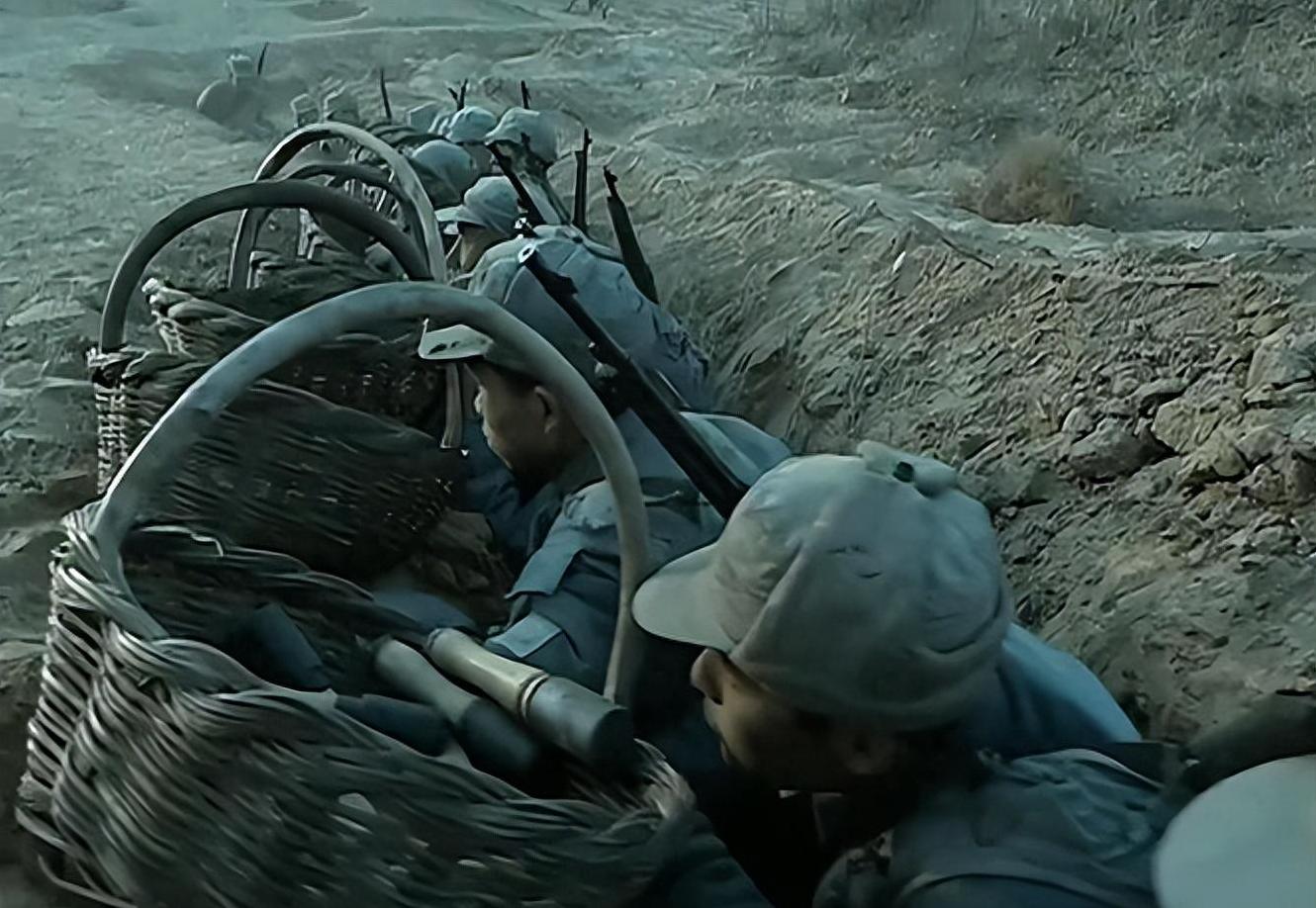

关键时刻,李云龙提出了“土工作业”的战术,用挖战壕的方式逼近到距离敌人30米的范围,然后集中投掷3600颗手榴弹摧毁敌军火力点,最后肉搏战全歼敌人。

乍一看,李云龙的这一招够大胆,也够新奇。

可是,现实中这个战术到底能不能行得通呢?

日军当时的武器配置和战术经验,不会眼睁睁看着八路军一点点挖过来而无动于衷。

特别是日军的掷弹筒,这种武器轻便、精准,简直就是对付“土工作业”的天敌。

掷弹筒和手榴弹:日军有足够的克制能力吗?

提到日军的掷弹筒,不少军事迷可能会点头认可,这确实是对抗“挖战壕推进”这种战术的绝佳装备。

掷弹筒小巧而轻便,一名士兵就能操作自如,发射手榴弹时射程远、精度高。

对于隐藏在壕沟里的士兵来说,掷弹筒像是“灵活版的迫击炮”,能够精准覆盖目标区域。

而剧中,山崎大队作为一个满编的小股精锐部队,按常规每个中队至少配备6门以上的掷弹筒。

如果真是这样,那么八路军挖战壕推进的队伍,很有可能还没来得及靠近30米,就先被掷弹筒空炸一片了。

再说,日军士兵当时的素质普遍较高,能在几百米外用这种装备精准打击目标。

仅凭这些,就很难相信八路军能在掷弹筒的火力下顺利完成战术意图。

其实,剧中这场战斗并非编剧空想,而是参考了历史上的关家垴战斗。

这场战斗中,八路军也采用了“土工作业”的思路。

不一样的是,关家垴战斗中的“土工作业”是挖暗道。

当时,八路军在敌人察觉前秘密挖通了通道,把兵力和火力直接输送到敌人阵地前,从而发起突袭。

相比之下,《亮剑》中采用的是明壕推进,也就是公开挖战壕。

如果换作关家垴战斗中的暗道战术,不但能避开敌人的火力干扰,还能保留进攻的突然性。

问题就在于,暗道需要时间和隐蔽条件,一旦被敌人发现,风险也很高。

当时的关家垴战斗最终未能全歼敌军就说明了这个问题。

编剧为了突出李云龙的“鬼点子”,将他成功地用明壕推进,并安排了一个完美的结局。

这样的改编可以理解,但也让很多观众产生了误解——历史上类似的战斗,并非总能如此顺利,甚至可能付出惨重代价也未必成功。

剧情启示:如何看待战争题材剧的创作自由?

战争题材剧本身就是艺术创作和历史现实的结合体。

在《亮剑》里,我们看到的是经过艺术化处理的战场片段,而不是历史的完全复刻。

编剧将历史原型改编成了情节紧凑、冲突鲜明的故事,这种创作自由无可厚非。

但同时,我们作为观众,也需要学会分辨:哪些是现实中有可能实现的内容,哪些更像是为了剧情刻意夸大或虚构的情节。

《亮剑》中通过挖战壕、突袭和肉搏战全歼敌人,展现了八路军的智慧和勇气。

这当然是一种正面表达,但背后也折射出,当战争题材剧过于戏剧化后,会让一些观众对真实的历史和战争产生误解。

历史上的战争远比银幕上的战争要复杂、更不可预测,而“战争胜利”也往往是建立在极大的牺牲之上的。

回到《亮剑》,我们看到了战争题材剧对历史的表现力,也看到了艺术创作和真实历史之间的距离。

从土工作业到手榴弹狂轰滥炸,编剧的确为观众奉献了一场令人难忘的冲锋场景,但它也提醒了我们:影视剧并非历史的答案,而是可能让我们产生更多思考的另一种视角。

剧外的我们,不妨多看一看真实战场上的故事,那些没有被戏剧化滤镜修饰过的历史,同样值得细细咀嚼。

旅长的炮弹支援起了重大作用