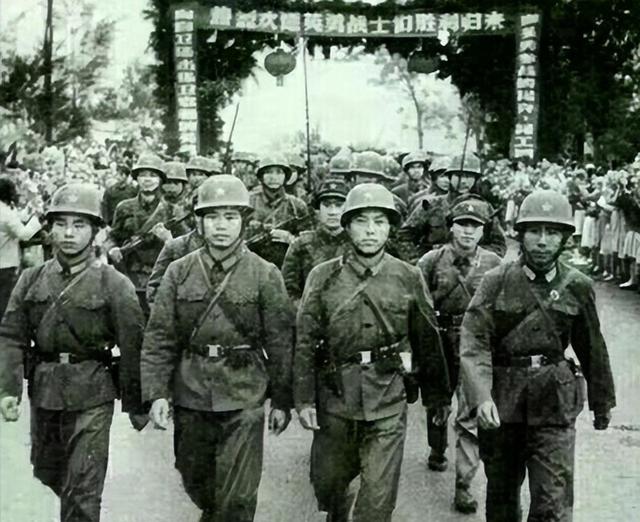

被越南女兵俘虏十几年,日夜想念祖国,回来后他却又开始后悔

1993年深秋,一个消瘦的中年男子出现在广西某边境小镇。他穿着一身破旧的军装,肩章和领章早已褪色,但依稀可见这是一件1979年式的解放军军服。当地边防部队接到报告后立即将他接到了驻地。经过细致盘查,这位男子竟是在对越自卫反击战中失踪的战士黄干宗。令人不解的是,当边防部队准备护送他回家时,他却突然变得犹豫不决。直到踏上返乡的路,他仍然时不时回头望向越南方向,眼中充满复杂的情绪。更让人困惑的是,当他终于见到阔别十三年的亲人后,不是喜极而泣,而是陷入了深深的自责与懊悔中。这个曾经血气方刚的战士,这些年到底经历了什么?为什么重返故土后却又充满悔意?

一、入伍从军(1978-1979)

1978年春天,广西壮族自治区征兵工作全面展开。当时正在砖厂做工的黄干宗听闻征兵消息后,立即报名参军。他出生在中越边境的一个小村庄,从小就听父辈讲述抗日战争和解放战争的故事,心中充满着从军报国的热忱。

体检那天,黄干宗凌晨四点就起床,徒步走了二十多里山路赶到县城。他身高一米七五,体重一百三十斤,身体素质优秀,各项指标都达到了征兵标准。在政审环节中,他的表现也十分突出。作为一名贫农家庭的子弟,黄干宗的政治背景非常清白。

1978年9月,黄干宗正式入伍。他被分配到广西军区后勤部某运输连。新兵训练期间,黄干宗表现出色。他不仅刻苦训练,还主动承担了连队的伙房工作。每天凌晨三点,他都要起床帮炊事班煮稀饭。训练间隙,他还经常帮战友们补洗军装。

由于黄干宗的勤奋好学,连长破格让他提前学习了驾驶技术。在当时,能够掌握驾驶技术的士兵并不多见。黄干宗很快就熟练地掌握了解放牌卡车的驾驶要领。

1979年初,中越边境局势日益紧张。军区开始对部队进行战前动员。黄干宗所在的运输连接到了紧急备战任务。连队开始加强军事训练,每天进行实弹射击、战术演练和野外拉练。

作为一名新兵,黄干宗被安排在运输排担任驾驶员。他的主要任务是驾驶卡车为前线部队运送军需物资。为了熟悉边境地形,他和战友们经常在夜间进行山地驾驶训练。

2月中旬,对越自卫反击战打响。黄干宗所在的运输连接到紧急命令,要求立即向前线输送弹药和粮食。在执行第一次运输任务时,黄干宗驾驶的卡车遭遇了敌机轰炸。在危急时刻,他沉着冷静,将卡车开进路边的防空洞,成功避开了敌机的轰炸。

随着战事的推进,运输任务变得越来越危险。敌人经常在运输线路上设置伏击。为了避免被敌人发现,黄干宗和战友们只能在夜间行动,白天则将车辆隐蔽在密林中。他们要在没有灯光的情况下,在崎岖的山路上行驶,稍有不慎就可能发生危险。

二、战场遭遇(1979)

1979年2月下旬,战事进入胶着阶段。黄干宗所在的运输连接到新的任务指令:为谅山前线的部队运送急需的医疗物资和弹药。这条补给线路地形复杂,沿途多是悬崖峭壁,且越军经常在此处设伏。

连队决定派出五辆运输车,每辆车配备三名战士,采取分散行进的方式完成运输任务。黄干宗被分配到第三辆运输车,同行的还有一名机枪手和一名通讯员。为了避免暴露目标,所有车辆都要熄灯行驶。

2月28日傍晚,运输队从后方基地出发。车队沿着蜿蜒的山路向谅山方向推进。当时正值雨季,山路泥泞难行,车轮频频打滑。通过一处峡谷时,前方突然传来轻微的异响。观察哨立即示警,但为时已晚。

密集的枪声突然从两侧山坡响起,子弹如雨点般扫来。第一辆运输车的油箱被击中,瞬间起火。第二辆车的驾驶员在慌乱中将车开下了路基。黄干宗立即将车停在一块突出的岩石后面,但车厢已被多发子弹击中。

机枪手张开军跳下车想要还击,却被一颗流弹击中了大腿。通讯员赶紧架起电台呼叫支援,但信号受到干扰,无法接通。越军的火力越来越猛,子弹打在车身上发出刺耳的声响。

突然,一枚手榴弹从山坡上滚了下来,落在距离运输车不到两米的地方。黄干宗来不及多想,抱起受伤的张开军就往路边的灌木丛跳去。爆炸声响起的瞬间,冲击波将他们掀翻在地。

当黄干宗从昏迷中醒来时,发现自己的右肩被弹片击中,鲜血已经浸透了军装。通讯员不见踪影,张开军也因失血过多陷入昏迷。远处传来越军的喊声,他们正在搜索幸存者。

黄干宗背起张开军,想要躲进更深的丛林。但伤势和体力的消耗让他寸步难行。很快,两个荷枪实弹的越南女兵发现了他们。这两名女兵看上去年纪不大,但动作非常敏捷。其中一人用越南语喊话,另一人则用枪指着黄干宗。

在这危急时刻,张开军突然醒来,抽出腰间的手枪就要开火。但越军的反应更快,一枪打掉了他的武器。第二颗子弹击中了张开军的胸口,他当场牺牲。

黄干宗被缴械后,双手被麻绳紧紧捆住。两名越南女兵用枪指着他的后背,强迫他向山上走去。途中他们遇到了另外几个被俘的解放军战士,都是同一个运输连的。在押送过程中,黄干宗注意到这支越军部队主要由女兵组成,这在当时的越军中并不常见。

三、囚禁生活(1979-1985)

被俘后的黄干宗被带到越军的一处战地医院。这里原本是一座法国殖民时期留下的教堂,经过改造后成为了军医院。两名越南女兵中的一位叫阮氏莲,是这所医院的护士长,另一位叫黎秋香,是医院的药剂师。

在医院里,黄干宗遇到了其他几名中国战俘,他们都是在不同战斗中被俘的。由于医院人手不足,这些战俘被要求协助医护工作。黄干宗的右肩伤势痊愈后,被安排在药房帮忙。

1979年下半年,战事逐渐平息,但中越关系持续紧张。战俘们被转移到医院附近的一个农场。这个农场位于山谷中,四周都是密林和崇山峻岭,易守难攻。农场里种植着各类药用植物,主要为战地医院提供中草药。

黄干宗在农场负责药材种植。他从小跟着村里的赤脚医生认识草药,对种植颇有心得。在他的建议下,农场开始大规模种植板蓝根、金银花等中药材。这些药材不仅供给医院,还可以出售给附近的居民。

1980年春天,黄干宗第一次尝试逃跑。他趁着夜色潜入密林,想要穿越边境。但是在三天后就被巡逻队抓了回来。这次逃跑让他在禁闭室关了一个月,但阮氏莲却经常偷偷给他送饭。

1981年,当地爆发了疟疾。医院里的病人越来越多,但缺乏有效的药物。黄干宗提出用青蒿治疗疟疾的方法。这个建议得到了医院的采纳,效果显著。从此,他获得了更多的自由活动空间。

在农场的日子里,黄干宗逐渐掌握了越南语。他开始教其他战俘种植技术,同时也向当地农民传授农业知识。农场的规模不断扩大,除了种植药材,还开垦了水稻田和蔬菜地。

1983年,一场特大暴雨导致山洪暴发。农场和医院都被洪水围困。黄干宗带领战俘们抢救物资,转移病人,并帮助修建了防洪堤坝。这次行动让他赢得了越方的信任。

1984年,医院开始让黄干宗参与更多的医疗工作。他跟随越南医生学习针灸和推拿,经常为当地百姓治病。同时,他将自己掌握的中医知识教给阮氏莲和黎秋香。三人合作,将传统中医和越南医术相结合,治愈了许多疑难杂症。

到了1985年,农场已经发展成为一个小型的医药基地。这里不仅种植各类药材,还建立了制药车间。黄干宗负责整个基地的药材种植和加工工作。他的技术和贡献使他在这里获得了特殊的地位,不再被视为战俘,而是被当作了技术顾问。

四、越南生活(1985-1993)

1985年下半年,随着中越关系的缓和,战俘营开始逐步解散。但黄干宗并未随其他战俘返回中国,而是选择留在了这座山谷医药基地。这一年,他与阮氏莲举行了简单的婚礼。婚礼由当地村长主持,黎秋香担任证婚人。

婚后,黄干宗搬到了医院附近的一座竹楼。这座竹楼是他和当地村民一起用竹子搭建的,采用了中国南方传统的吊脚楼结构。楼下用来存放药材,楼上则是居住区。在竹楼前,他开辟了一片试验田,专门用来培育新品种的药用植物。

1986年春天,医药基地开始与河内的制药厂合作。黄干宗负责改进药材的种植和加工工艺。他根据当地气候特点,调整了种植时间和方法,使药材产量大幅提高。同年,他们的第一个孩子出生,是个男孩,取名阮文华。

1987年,一场严重的霍乱在附近地区爆发。黄干宗利用中医药知识,配制了预防和治疗霍乱的药方。这个方子结合了中越两国的传统医药,效果显著。当地政府因此授予他"人民健康卫士"称号。

1988年,医药基地开始向老挝、柬埔寨等邻国出口药材。黄干宗培训了一批本地农民,教他们科学种植和加工药材。他还编写了一本药材种植手册,被翻译成越南语和柬埔寨语。这年年底,他们的第二个孩子出生,是个女孩,取名阮春花。

1990年,基地建立了一所中医培训学校。黄干宗担任主要讲师,向学员们传授中医理论和临床经验。他将自己掌握的针灸技术、推拿手法和草药配方都毫无保留地教给学员。这所学校培养了大批医务人员,为当地医疗卫生事业做出了重要贡献。

1991年,中越关系开始正常化。当地政府提出要为黄干宗办理越南国籍,但他婉拒了。这一年,他收到了来自中国家人的第一封信,得知父母健在,这让他开始思考回国的问题。

1992年,黄干宗开始准备回国事宜。他将药材种植和加工的技术整理成册,培训了接班人。同时,他也在为家人的将来做打算。他申请将自己的部分技术专利授权给医药基地,作为family未来生活的保障。

1993年秋天,在办完所有手续后,黄干宗终于启程返回中国。阮氏莲和两个孩子送他到边境,约定等手续办妥后就去中国与他团聚。临行前,他将自己十几年来积累的医药笔记交给了黎秋香,嘱托她继续发展医药基地。

五、归国生活(1993-2000)

1993年10月,黄干宗跨过边境线,踏上了中国的土地。在边境检查站,他出示了越南方面开具的相关证明文件。经过严格的身份核查后,有关部门确认了他的战俘身份,并为他办理了临时证件。

返回家乡后,黄干宗发现原来的村子已经发生了巨大变化。当年的泥土路变成了水泥路,大部分茅草房都改建成了砖房。他的父母仍住在老屋,但年事已高。村里人对这位失踪多年的老乡的归来表示欢迎,纷纷前来探望。

1994年初,黄干宗开始为家人申请来华定居手续。他多次往返于边境地区,与相关部门协调。同时,他还在县城租了房子,准备接妻子和孩子来华后的生活。这期间,他在县医院找到了一份工作,负责中药房的管理工作。

1995年春节前,阮氏莲和两个孩子终于获准来华定居。全家团聚后,他们搬进了县城的新居。阮文华和阮春花很快就适应了中国的生活,并在当地学校就读。阮氏莲则凭借多年的护理经验,在县医院找到了护士工作。

1996年,黄干宗在县城开设了一家中医诊所。他将在越南积累的医疗经验用于治疗当地患者,特别是在治疗疟疾和其他热带疾病方面有独特之处。他的诊所还专门开辟了一个药材种植区,种植一些在越南引进的珍贵药材。

1997年,黄干宗应邀参加了中越边境地区的医疗合作会议。会上,他介绍了两国传统医药结合的经验,引起与会者的关注。这次会议后,他开始定期与越南医药基地进行技术交流,并帮助培训两国的医务人员。

1998年,黄干宗的医疗经验引起了省中医院的注意。省中医院聘请他担任特聘专家,每月去省城讲学几天。他将自己在越南学到的医术与中国传统中医相结合,形成了独特的治疗体系。这年,阮文华考入了省城的中医药大学。

1999年,黄干宗在老家建立了一个药材种植基地。他将越南的种植技术与本地实际情况相结合,成功培育出多个适合本地气候的药材品种。这个基地不仅为当地农民提供了就业机会,还成为了中越药材种植技术交流的平台。

2000年,黄干宗完成了自己的著作《中越传统医药集成》。这本书系统记录了他在两国行医数十年的经验,包括独特的诊疗方法、药方配制和种植技术。书中还记录了许多珍贵的民间医方,为两国传统医药的发展提供了重要参考。这一年,阮春花也考入了中医药大学,继承父业。