我们已在上一篇《元首与帝国:克劳狄王朝》中介绍了罗马帝国的朱里亚-克劳狄王朝(Julio Claudian Dynasty)。克劳狄王朝最后一位皇帝尼禄(Nero)在公元68年迎来行省叛乱,到次年被行省的将军们起兵诛杀,“四帝之年”(The Year of the Four Emperors)正式来到,帝国似乎已陷入乱世深渊,谁将恢复罗马的威严和荣光,以实现罗马复兴(RomaResurgens)呢?

本文的主角,苇斯巴芗皇帝,即提图斯·弗拉维乌斯·苇斯巴芗(Titus Flavius Vespasianus)就是这位结束乱世的英主。他开创了弗拉维王朝(Flavius Dynasty,以他本人的家族名命名),让罗马从内战中重新安稳,复苏经济,改革元老院,重建意大利,他是贤明而富有亲和力的皇帝,与之前朱里亚-克劳狄王朝普遍的暴君大不相同;他是修复和重建的工程师,有力地平衡多种势力之间的关系;他是谨慎而明智的军人,在帝国东部和西部都取得了战绩,帝国边境进一步巩固——有了苇斯巴芗,帝国得以从克劳狄王朝末年的混乱中复兴,并实现新的征服和繁荣。

早年生活

公元 9 年 11 月 17 日晚上,一个男婴在罗马北部的法拉克里纳( Falacrina)呱呱坠地,他出身于一个官员家庭,其父是一位税收官员,负责在亚细亚征收2.5%的进出口税,享有清正廉明的名声,而这个从小勤勉而聪慧的孩子就是苇斯巴芗。

据记载,苇斯巴芗身材匀称,喜欢保持面部紧绷,他曾要人给他说个笑话,那个人对他说:“等你放松了,我再给你说笑话!”

苇斯巴芗的早年境遇相当不错,不到30岁时就成为了色雷斯军团的军事护民官(Tribuni militum),护民官通常是指挥军团后勤队列的指挥官,但苇斯巴芗很可能是更高级的“军团副将”(Tribunus laticlavius),即军团的第二话事人,这一职务是通向高阶军衔的起点,相当于今日的上校。接着,苇斯巴芗转向政界,开始担任罗马官僚体系中最低级的财务官(Quaestor),然后在29岁时(公元38年)竞选上了营造官(Aedile),这一职位是城市的管家,负责维护和修复城市、供给粮食、组织公共活动和维护治安。次年(公元39年),30岁的苇斯巴芗再度竞选到更高阶的大法官(Praetor),这一职位是高级司法官员,在罗马官僚体系中仅次于执政官(Consul)。

苇斯巴芗在官僚阶梯上的成功得益于他的个性,他性情谦和,交结广泛,而且善于揣测上意。在他担任大法官时,是臭名昭著的卡利古拉(Caligula)皇帝执政,他想尽办法讨好卡利古拉:吹捧皇帝的“胜利”;迎合皇帝的残忍——建议将反对者暴尸,得到与卡利古拉共进午餐的荣誉。能与卡利古拉这样反复无常的嗜血暴君相处得宜,可见苇斯巴芗与人打交道的本事绝对非同一般。卡利古拉死后,克劳狄乌斯(Claudius)皇帝继任,苇斯巴芗又和克劳狄乌斯的私人高级秘书、帝国实际的统治者那尔奇苏斯(Narcissus)结上了关系,那尔奇苏斯也喜欢苇斯巴芗,助力他再度转向军界,公元43年,年仅34岁的苇斯巴芗就得以指挥精锐且历史悠久的“第二奥古斯塔”军团(Legio II Augusta)外出作战。

从将军到皇帝

苇斯巴芗开始展现出他的军事才能:在不列颠,他的军团取得了重大胜利:“进行了30次战斗,征服了2个部落、20个城镇和怀特岛。”他的攻城军功让他声名鹊起,并在公元51年获得了执政官这个最高级的行政职务,该职务的权力比起在共和国时期虽然有所削减,但仍然是皇帝的重要助手,是炙手可热的职位。结束执政官任期后,他得以在公元63年出任同等衔级的阿非利加行省总督(Proconsul,即“与执政官等衔者”之意)。

在总督任上,苇斯巴芗十分清正廉洁。在当时的罗马世界,到行省出任一次总督,其所得便可一生享用不尽,一方面是总督可以在一定范围内搜刮勒索,一方面是总督本人为他人办事(例如请托和获得某种资格)可以获得极高的收入,秦奇乌斯法(Lex Cincia)就禁止高级官员在辩护方面收费。又如,恺撒原本因生活挥霍和搞政治活动负下了天文数字的债,结果在公元前61年去西班牙任总督以后不但还清了债,还成了大富豪。但苇斯巴芗似乎是个例外,他从行省回来以后“没有变富”,甚至还沦落到要靠做驴骡生意为生,因此被世人戏称为“骡贩”(The Muleteer)。

在尼禄(Nero)统治期间,苇斯巴芗倒了大霉:我们在《元首与帝国》中已经谈到,尼禄是个痴迷艺术的妄想狂,最喜欢的就是唱歌。结果苇斯巴芗在尼禄唱歌时不仅心不在焉,甚至还睡着了,这引发了皇帝的狂怒——尼禄威胁要严惩他,吓得苇斯巴芗逃走选择隐居,暂时告别了政治舞台。

公元67年,由于总督弗洛鲁斯(Gessius Florus)的暴政,犹太行省爆发叛乱,几乎整个犹太民族都起来反对罗马人,占据尤塔帕塔、耶路撒冷等多个据点宣布独立。一支罗马军队贸然进入犹太行省试图镇压,结果在伯和仑山口遭到伏击,损失6000余人。尼禄对此大为光火,重新起用拥有攻城经验的苇斯巴芗镇压叛乱,苇斯巴芗从乡野村夫一举成为可以指挥3个军团的高级将领,他属下有第五马其顿军团(Legio V Macedonica)、第十海峡军团 (Legio X Fretensis)和第十五阿波罗军团(Legio XV Apollinaris),考虑到他的辅助部队,此时他可能拥有约3万兵力,临近的叙利亚行省总督穆西亚努斯(Licinius Mucianus)也率3个军团前来夹击犹太人。但在这时,罗马的政治气候发生了巨大变化——西班牙和高卢行省起兵造反,并迫使尼禄自杀了。

新上任的皇帝是伽尔巴(Servius Sulpicius Galba),前西班牙行省总督。苇斯巴芗选择向得到元老院承认的伽尔巴表示效忠,并暂时停止对犹太人的攻势,主动派遣其子提图斯(Titus Flavius Vespasianus,后来的罗马皇帝)前往罗马,表面上是派儿子前去充当“养子”(即做人质)以获得皇帝的好感,实际上是让提图斯前去窥伺罗马的政治风向。结果提图斯才走到半路,伽尔巴就已经因行事不得人心被杀——他是第一位被禁卫军士兵杀死的元首,而另两人自立为帝——卢西塔尼亚(Lusitania)行省总督奥托(Marcus Salvius Otho)和下日耳曼行省总督维特里乌斯(Aulus Vitellius)也开始自相残杀,提图斯便返回南方向其父报告了情况。苇斯巴芗决定暂时坐观其变,广积粮不称王。他一边对奥托和维特里乌斯双方都表示效忠,一边前往埃及筹备粮草资源,准备应付未来的大变局。他的伙伴,叙利亚总督穆西亚努斯也和他站在一起,在富庶的叙利亚帮他积攒资源——精明老练的苇斯巴芗绝不会在时势没有明朗之前贸然投下骰子。

苇斯巴芗再度展示了他善于结交盟友的才能:公元69年7月1日,埃及、叙利亚和犹太行省的军队都向苇斯巴芗效忠,甚至帕提亚还想给苇斯巴芗支援4万名骑射手,但这个提议被苇斯巴芗拒绝了。维特里乌斯此时刚刚攻杀奥托,元气大伤,而且根据狄奥·卡西乌斯的说法,此时的维特里乌斯军队在罗马过惯了奢侈生活,不是东方行省军队的对手。苇斯巴芗抓住这个机会向意大利进军,在克雷莫纳(Cremona)击败了维特里乌斯军队,苇斯巴芗军遂成功进入罗马,在12月将维特里乌斯及其卫队全部杀死后,苇斯巴芗终于清除了通往帝位的最后障碍,被元老院不在场地承认为罗马皇帝(直到维特里乌斯被杀时,苇斯巴芗仍然留在埃及观望形势,并经营粮仓)。自公元69年12月至次年9月,都是由他的盟友穆西亚努斯代行皇帝职权,稳固罗马城中混乱的秩序,以便为苇斯巴芗继任打下基础。

苇斯巴芗深知,自己如果要进入波谲云诡的罗马,就必须做好完全准备。现在他已有了埃及粮食和东方各行省军队的支持,还有几位忠诚的盟友,但他还缺乏神谕为他包装上光环。据苏埃托尼乌斯(Suetonius)和塔西佗(Tacitus)的记载,苇斯巴芗在称帝前“表演”了一番用唾液让瞎子重见光明的神迹,还宣布挖到了一些古代花瓶,瓶身的人像类似苇斯巴芗。通过这些手段,苇斯巴芗在各方面都获得了完全的支持,在公元70年11月正式登基执政,成为罗马皇帝。

作为工程师的皇帝

苇斯巴芗知道,朱里亚-克劳狄王朝末年的混乱就来源于帝国权力结构的不稳定,禁卫军、行省军团的双头军事结构、元首、行省、元老院的三头政治结构极度复杂且脆弱,要保持平衡非常艰难,任何一方的壮大都有可能带来灾难。苇斯巴芗目睹了尼禄和除了他以外的“三帝”的失败,决定立即整顿军队。苇斯巴芗将近卫军缩小到9个大队约5000人的规模,并且用不同地区、不同经历的士兵混杂起来,以免他们串连一气对元首构成威胁。

苇斯巴芗还加强了罗马城的警卫单位即城市步兵大队(Cohortes urbanae)的力量,该部队是罗马城中的警察,兵力超过禁卫军,另外,苇斯巴芗还恢复了被伽尔巴裁撤掉的日耳曼保镖卫队(Germani corpore custodes),这支部队是只对皇帝负责的精锐骑兵卫队,士兵全部由投效的日耳曼人担任(与同期汉帝国担任皇帝警卫的北军胡骑颇为类似)。加强这两支军队,对骄横跋扈的禁卫军构成了制衡。

苇斯巴芗也着手调整行省军团的配置,他将内战中声名狼藉的军团士兵遣散,将不太可靠的部队调到远离意大利的边境,为了减少各行省总督军事政变的机会,他改变了奥古斯都时代在重点行省重兵把守的局面,将军团较为平均地部署在漫长的边境线上。但是,苇斯巴芗时期社会的奢靡之风进一步增长,愿意从军的意大利人进一步下降,为了补充兵员,苇斯巴芗不得不增加了从各行省、特别是从开发程度较高的高卢、东方等行省征召兵员,军团与行省的联系更加紧密了,为帝国百年后的乱局埋下了离心的倾向。

作为熟练的政治家,苇斯巴芗开始经营弗拉维王朝的政治大厦。内战之后的元老院严重衰落,元老已从顶峰时期(奥古斯都)的上千人减少到大约 200 人,骑士阶级也损失惨重。苇斯巴芗补充了贵族,用遴选的办法“将意大利和各行省最有威望”的居民选出来加入贵族阶级,并为他们补足财产定额(实际上就是发补贴),贫困的执政官(他可能想起了他在担任执政官时不得不以贩驴为生)可以得到每年50万塞斯退斯的补贴。用这种办法,苇斯巴芗重新建起了人数达800人的元老院,这是一个更加去意大利化、阶层更广泛多元、更加离心且唯皇帝是从(因为要接受他的补贴)的元老院,共和时代的旧贵族世家日渐没落了,新的行省政治力量开始登上罗马的舞台。

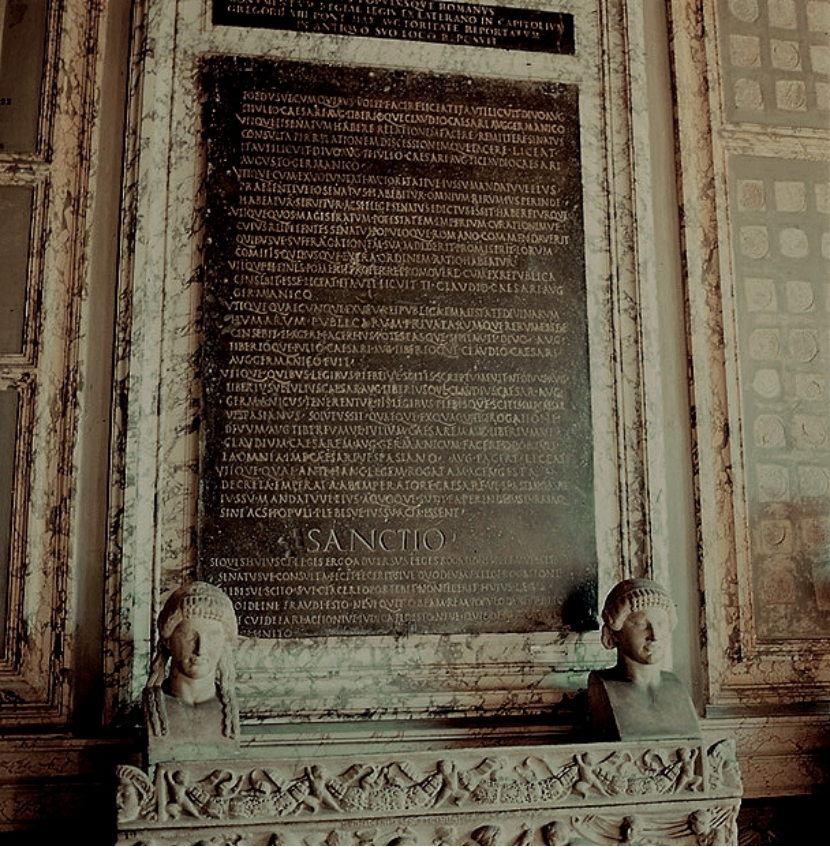

元老院自然对苇斯巴芗的善意投桃报李:皇帝甫一上位,公元70年,元老院便通过了“大权法”(Lex de Imperio Vespasiani,Law Regulating Vespasian’s authority),法令将奥古斯都、提比略和克劳狄的权威全部授予苇斯巴芗,他可以订立条约、召开元老院会议、提出和批准议案(未经他批准的议案是违法的)、以“支持候选人”的方式向元老院推荐官员、扩张罗马城市(或帝国)的边界,他还拥有超越所有前任恺撒的“自由条款”——“凡是他认为是符合共和惯例的、符合神与人、符合公共和私人事务的‘伟大’的事情,他都有权利和权力去做或裁断。”(And that whatever he considers to be in accordance with the public advantage and the dignity of divine and human and public and private interests, he shall have the right and the power to do and to execute.)毫无疑问,大权法至少在理论上给了苇斯巴芗超过前任恺撒的无限权力。

在获得赋权以后,苇斯巴芗得以重建帝国残破的社会与经济。他修建了许多公共建筑,我们在《古罗马的艺术》一文中已提到,历代罗马帝王都很热衷于建筑事业,苇斯巴芗则赋予了建筑以安定人心的政治色彩。他关闭了代表战争的雅努斯神庙的大门;建起和平广场(Forum Pacis);重新铸造了有和平女神奥古斯塔头像的钱币;古老的朱庇特神庙在尼禄燃起的大火中被烧毁了,苇斯巴芗宣布重建神庙,并在神庙中填满各种档案、战利品和艺术品(旧有的战利品已全部毁于火灾),把它建成一个罗马公共生活的中心场所。前任皇帝尼禄计划建造奢华的“金宫”(Golden House),苇斯巴芗则将划定建造金宫的人工湖填平,在上面建造一座巨大的竞技场(Flavian Amphitheatre,经费从同期镇压犹太战争的掠夺战利品而来), 大竞技场(Colosseum,意为“巨型的”)是宣告四帝混乱以后的“罗马复兴”(RomaResurgens),竞技活动能让所有人受益,甚至苇斯巴芗还允许女性进入看戏。大竞技场外墙高近50米,比使它得名的巨像(位于罗德岛,高达35米,后来因地震倒塌消失)还高得多——开工十年后,公元80年,大竞技场终于在苇斯巴芗之子提图斯治下落成,当时的诗人如此抒发他对大竞技场落成的自豪之情:

“如今,在尼禄人工湖的旧址上,令人敬畏的竞技场昂然屹立……恺撒啊(指弗拉维乌斯·提图斯皇帝)!罗马又回来了,您也再度掌权,那些曾经只属于君主的快乐,如今却属于人民!”

为了加强对行省的控制与沟通,苇斯巴芗还大规模修复在内战中残破的道路系统。他修复了著名的阿庇安大道(Appian Way) ,以及一系列道路和桥梁。在大兴土木时,苇斯巴芗也比较注重考虑人民的福利,选择更多地采用人力以解决就业,而非采用吊装机械。当时有个技师发明了机械,可将大理石圆柱方便地送到罗马的卡皮托利欧山上,苇斯巴芗重重奖赏了这个技师,但拒绝了他的机械,皇帝说:“请允许我养活可怜的穷人吧!(Suffer me to find maintenance for the poor people!)”

要大兴土木就必须依赖充足稳定的税收,从人口繁密的犹太行省(约500万犹太人,占帝国总人口的十分之一)抢来的战利品当然不足以支付巨额开支。苇斯巴芗认为,要“复兴帝国”需要400亿塞斯退斯(相当于帝国40年的总财政收入),出身于税官家庭的他大幅提高了现有税率,某些行省税率甚至翻倍,他取消了尼禄给予希腊的税收豁免,在埃及增加了人头税,用土地清查重新整理了因尼禄大量抄没私人家产带来的土地权属混乱局面,禁止“不住在田地上的人”(指城市权贵)占有大田庄,以便将田地顺利流转产生价值。此外,他还为国家财政增加了一批可耕地、矿场、采石场、渔场、森林,以供帝国取得山林薮泽之利。

在当时,苇斯巴芗普遍被指责为贪财,但他充耳不闻,他会卖官鬻爵,然后再把那些在官位上捞够的官员查处抄家,他甚至还发明了一种“尿税”(Vectigal urinae),因为当时洗涤织物会用尿来去除油污,所以也必须对洗涤业者征税,当儿子提图斯问他为何要征收这种税时,他掏出一个钱币让提图斯问是否有臭味,提图斯说没有,苇斯巴芗回答说:“这就是从尿里赚来的钱啊!”(When his son Titus blamed him for even laying a tax upon urine, he applied to his nose a piece of the money he received in the first instalment, and asked him, “if it stunk?” And he replying no, “And yet,” said he, “it is derived from urine.”)

为了更方便地征税并增强帝国的统治基础,他也支持帝国的城市化运动,他允许具有一定程度的罗马化或希腊化程度的乡村和部落集体建立城市组织,并赐予他们罗马公民权,这些新城市要把青年纳入征兵,军队也越来越成为一支“外省人”的军队。新兴的行省精英是支持皇权的新后备力量,也为帝国提供了一批良好的行政官吏。新城市中的精英市民扮演着不领薪俸的国家官员的角色,并准备好通过军功或政治道路走向罗马甚至元老院议席,这些城市有时也受到沉重税赋的压迫,例如在军队驻扎或路过时要为之备办军需,而且城市化运动也加深了帝国的撕裂:有法律和经济特权的上层富人和劳动人民,包括地主和农民、店主和奴隶之间的鸿沟越来越大,尽管目前的撕裂还不明显,但恶果将在未来表现出来。

作为征服者的皇帝

帝国已然稳固,但当苇斯巴芗继位之时,犹太的战争仍在激烈进行中。之前我们已经提到,这场战争表面起源于犹太总督的胡作非为和苛捐杂税,深层次因素却是犹太民族这个自主意识很强(维持独立的信仰和生活方式,拒绝被同化或罗马化)的族群,与罗马民族作为天下共主期望帝国实现“罗马化”之间的冲突,如果不愿意花数百年时间去重新共融,就还不如在几个月内将敌对者斩尽杀绝——苇斯巴芗恰好就持这种观点。

公元70年春天,苇斯巴芗已确定承继帝位,便将镇压犹太叛乱的任务交给其子提图斯。提图斯开始围攻耶路撒冷,4个军团即第五马其顿军团、第十海峡军团、第十二雷电军团、第十五阿波罗军团从较为平缓的城市北部开始进攻。提图斯集中了凶猛的远程炮火猛烈射击(至少有数百门投射器),据犹太史学家约瑟夫斯记载,军团的投石机“能将1他连得的石块射到两斯塔迪亚(370米)外(capable of sending a one-talent stone to a distance of two stadia)。”在猛烈的火力下,罗马人很快便拿下第一、第二层围墙,包围了作为犹太民族精神中心的圣殿。圣殿自建造之初就有高大坚固的围墙保护,实际上是一座军事堡垒,非常难攻克,提图斯干脆下令火攻,8月30日,罗马军队冲入圣殿,斩杀了所有反抗者,据犹太史学家记载死伤多达百万人之众,罗马人抢走了犹太人的金烛台、银喇叭和圣餐桌,并拿到凯旋式上招摇过市。

战后,苇斯巴芗在耶路撒冷安排了1个常驻军团,即第十海峡军团以防止犹太人反抗(该军团的徽记是一头野猪,而且军团还把徽记刻在耶路撒冷城门上,这埋下了叛乱的种子),并将犹太行省长官的级别从检察官级总督(Procurator,即“检察官”)提升至皇帝直属的钦差级总督(Legatus augusti, envoy of the emperor),以加强对犹太行省的控制。不过一味的杀戮无法彻底平定战乱,后来在哈德良皇帝时期又有第二次犹太战争——此时,苇斯巴芗已作古四十年了。

在四帝之年的内战期间,由于不列颠军团的忠诚动摇,给了被征服者反抗的机会。在罗马边界(今日不列颠岛中部)的凯尔特人部落布里甘特人(Brigantes)推翻了亲罗马的原统治者,转为反抗罗马。公元71年,苇斯巴芗着手镇压起义,著名的谋略家塞克斯图斯·尤利乌斯·弗朗提努斯(Sextus Julius Frontinus)受命征服了南威尔士,接着,塔西佗的岳父格涅乌斯·尤利乌斯·阿古利可拉(Gnaeus Julius Agricola)又担任不列颠总督,他努力让叛蛮不化的凯尔特人罗马化,针对酋长及其子嗣刻意拉拢,并鼓励他们接受罗马教育,他运用修筑要塞控制土地的方法步步为营,征服了北威尔士,此时已是苇斯巴芗统治的末期了。

在苇斯巴芗之子提图斯和图密善统治期间,阿古利可拉继续向北推进到苏格兰,并在蒙斯格劳皮乌斯战役(Battle of Mons Graupius)中巧妙地组合辅助部队和军团兵,利用地形优势大破鲁莽的苏格兰人。尽管罗马在之后就因补给不济而放弃了高地的领土并在哈德良时期建起长城停止扩张,但罗马在不列颠的统治成功,其基础必须归功于苇斯巴芗这位明智的军人皇帝。塔西佗在《阿古利可拉传》中称赞苇斯巴芗:“最终,当苇斯巴芗统一天下、归并不列颠时,面对精兵强将(指阿古利可拉),敌人都如汤沃雪了。(At length, when Vespasian received the possession of Britain together with the rest of the world, the great commanders and well-appointed armies which were sent over abated the confidence of the enemy.)”

作为凡人的皇帝

生活中的苇斯巴芗是个什么样的人?苏埃托尼乌斯在《罗马十二帝王传》中的记载为我们勾勒出了苇斯巴芗的画像:他温和、谦虚、谨慎、聪明但是也贪婪——这位恺撒虽然死后被尊为神,但他活着的时候却是个切实的人。

由于出身贫寒且饱经沉浮,苇斯巴芗懂得惟贤惟德方能安稳的道理。朱里亚-克劳狄王朝的皇帝均出自尤里乌斯或克劳狄乌斯这样的高贵罗马氏族,但苇斯巴芗从不掩饰自己出身弗拉维这个卑微氏族,甚至经常以此炫耀;他废除了宫门警卫以示谦和;他胸怀宽广,早年他曾遭到过尼禄手下一个门卫的侮辱,他走入宫廷时惶恐地问:“我应该去哪儿?”门卫骂他说:“去死!(Abire Morboviam!)”结果等他当上皇帝后,却没有报复这个吓得半死的门卫,只是也同样对他说了一句“去死”便了之,一如汉时韩长孺故事。为他登上帝位立下大功的叙利亚总督穆西亚努斯又好色、又居功自傲对他不敬,但他也没有惩罚这个老朋友。

由于个性温和宽厚,经常有许多人对苇斯巴芗破口大骂。有些是骂他贪财的普通人,他不以为意;但骂他的贵族更多:在改组元老院期间,一批斯多葛学派和犬儒主义派哲学家经常与他作对,他们一边拿着苇斯巴芗的补贴,一边却反对他的政策,他们讨厌他兼任元首和执政官(苇斯巴芗在皇帝任上六次当选执政官,意味着元首权力的加强),讨厌他允许行省精英和低级贵族进入元老院。

最刺头的是斯多葛哲学家赫尔维迪乌斯·普里卡斯(Helvidius Priscus),此人似乎偏好与权威抬杠:他在尼禄时代就因触犯皇帝被流放,是苇斯巴芗把他释放回来,还让他重新做了元老。结果赫尔维迪乌斯又开始攻击苇斯巴芗,拒绝称他为“恺撒”,而对其公开直呼其名,颁布文告时也不提尊奉皇帝之类的套话,苇斯巴芗对这种找茬者只说“你在拼命逼我杀了你,但我不会杀死一只吠犬。(You are doing everything to force me to kill you, but I do not slay a barking dog.)”,最后,赫尔维迪乌斯竟发展到指着鼻子辱骂苇斯巴芗,苇斯巴芗忍无可忍,于公元75年将其流放,结果赫尔维迪乌斯死在途中。

作为苇斯巴芗(或任何帝制权威)最激烈的反对者,赫尔维迪乌斯几乎一心求死。苇斯巴芗曾盛怒下令将其在流放路上处死,但又回心转意派人去解除死刑,但赫尔维迪乌斯还是死了。

在文化艺术方面,苇斯巴芗也颇有值得称道之处。早年他受过一定教育,虽然不如奥古斯都、克劳狄乌斯(不善言辞,但喜欢撰写学术著作和史书)或哈德良(几乎是全才)那么多,但对文化艺术很感兴趣,为保持新兴元老和骑士阶层的实力,他慷慨地赞助诗人、教师和修辞学家,每年可得10万塞斯退斯的薪水,相当于军团兵年薪的120倍,伟大的历史学家塔西佗就是在苇斯巴芗兴办的教育中成长起来的。实际上,尽管哲学家们经常在元老院与他过不去,但苇斯巴芗并没有处死任何哲学家,他也经常附庸风雅用希腊文(与克劳狄乌斯皇帝一样)引经据典,当他看到一个高大的男子时,便脱口而出《伊利亚特》中的句子:

“他走上战场……跨着大步,拿着他的长枪……”

苇斯巴芗生活简朴,但也很有人情味,他经常送人礼物,也结交情人。平时,他会在农神节送给男性平民礼物,在朱诺女神节送给女性平民礼物,给广受欢迎的演员发放津贴,利用他们去影响粉丝,提升支持率。在他妻子多米提娅(Domitilla the Elder)于公元69年去世后,苇斯巴芗并未再婚,而与不同的情人度过余年。他平时起得很早,然后阅读各级官员的信件和报告,之后再会客。当日常公事处理完毕之后,他就到处漫游,或抱着一位情人小睡。此时他会因心情很好而变得格外和蔼可亲——他也曾中了一位情人的勾引与深爱,一挥手就赠给她40万塞斯退斯,并幽默地把这笔账记在“因我意乱情迷(For Vespasian’s being seduced.)”名下。

直到去世之前,苇斯巴芗仍然保持着难得的人情味和幽默感,去世前那些天里,他因喝了凉水患了腹泻,当时奥古斯都的陵墓大门突然敞开,天空出现彗星,大家都为他担心,他却一边坚持处理政务,一边说:“噢,我想我就要升天了。(I suppose I shall soon be a god.)”几天以后,公元79年6月23日,苇斯巴芗感到大限将至,想要站起来(他认为皇帝应该站着死),结果死在搀扶者的怀里。

尾声:罗马盛世的开创者

如何评价苇斯巴芗?他是开疆拓土的军人,是帝国结构的工程师,也是亲和谦逊的智者,这位恢复者可与奥古斯都相仿佛,他开启了罗马的新时代,为五贤帝时代的繁荣打下了基础。当苇斯巴芗宣布他“即将成神”走向朱庇特的怀抱之时,罗马世界正在走向伟大的盛世,如果用中国谥号来评价他,那么他就像是西汉的中兴之主汉宣帝刘询和东汉的明君长者汉章帝刘炟(正巧与他处于同一时期)的结合体。

但是,苇斯巴芗善于巧妙地将自己的野心包装起来,他用赐礼、演说、辩论等政治活动收买人,几乎能与所有人搞好关系,元老院心甘情愿尊奉他为神,史学家们用“公正”赞誉他,但他却获得了最大的利益——他大大加强了元首的权势,他来自贫寒家庭,却是第一个开启父死子继的皇帝,他在生前就明确表达将传位于其子提图斯——这就是苇斯巴芗,他不动声色,用无数手腕攫取利益,再把获得的一切藏入他的长袍,藏入他微笑、紧绷的外表中。