【温馨提示】喜欢您就点个关注!感谢您的阅读!本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

1935年,在贵州遵义的一座简陋泥房中,两名红军士兵以茶水作为庆祝的饮品,相互许下了婚姻的誓言,正式结为伴侣。

丈夫把手枪递给了妻子,让她妥善保管。妻子则答应为他制作一双结实的布鞋。

未曾料到,那支手枪的子弹尚未发射,布鞋上的线迹也未及缝合,两人便被历史洪流无情地分隔开来。

王泉媛与王首道,两人的故事交织着不同的人生轨迹。王泉媛,曾身为童养媳,后突破束缚,成为西路军中的一位女团长;而王首道,则是新中国交通事业的重要规划者。在烽火连天的岁月里,他们的命运紧紧相连,然而,在时代的变迁中,两人却失联长达46年。

1982年,北京迎来了两位年迈老人的再次相见。五十年的风雨历程,在这一刻凝聚成了一句简单的“泉媛”。这段经历过战火考验的情感,

最终,革命者以一种极为悲壮的形式展现了他们的浪漫情怀:不在于日日夜夜的相伴,而是用毕生的时间证明,信念比生命更加坚定,守候比誓言更为长久。

1930年,位于江西的吉安,一名曾受童养媳束缚的少女,她的小脚被布紧紧包裹,长辫已被剪去。她勇敢地摆脱了旧有的限制,决定投身于革命的浪潮之中。

王泉媛,当时年仅十七,心中已萌生一个念头:自己不应被旧社会的枷锁束缚住命运。

同时,年轻的革命工作者王首道,正以湘赣省革命委员会负责人的身份,在革命的洪流中积极贡献自己的力量。他全身心投入到革命事业中,不畏艰难险阻,坚定地走在革命的前列。作为湘赣省委的领导者,王首道以实际行动诠释了革命者的担当与奉献,他的热血与汗水,都化作了推动革命进程的力量。在这个过程中,王首道始终保持着坚定的信念,他深知革命的道路充满荆棘,但他从未退缩,而是勇往直前,为革命事业贡献了自己的一份力量。

两人未曾预料,革命会将他们的命运紧紧相连,随后在历史洪流中,他们经历了长达46年的分别和期盼。

【革命火种:从童养媳到巾帼英雄】

王泉媛在幼时便体会到了旧社会的不易。

8岁时,她被安排成为人家的养女,每日承受着沉重的家务劳动和冷漠对待。

1930年,于市集之中,她亲眼见证了红军战士们慷慨激昂地呐喊:“地主需打倒,穷人求解放”,这一幕让她内心燃起了希望的火焰。

无视家人的反对,她毅然剪掉了代表封建传统的长辫子,解开了束缚已久的裹脚布,随后加入了中国共产主义青年团。

依靠出色的协调能力与不变的决心,她很快晋升为吉安县少共县委的妇女工作负责人,走访各村广泛发动民众,为红军筹集粮食、护理伤员,在革命队伍中发挥了重要作用。

1934年,红军经历第五次对抗“围剿”的行动失败后,不得不开始长途行军,即长征。

王泉媛跟随部队向西进发,穿越雪山,徒步草地,面对饥饿与敌人的袭击,她始终坚守着自己的信念。

这段旅程极大地考验了她的毅力,并且让她遇见了生命中最重要的伴侣。

【遵义之恋:战火中的短暂姻缘】

1935年年初,中国工农红军在遵义地区进行了休整。

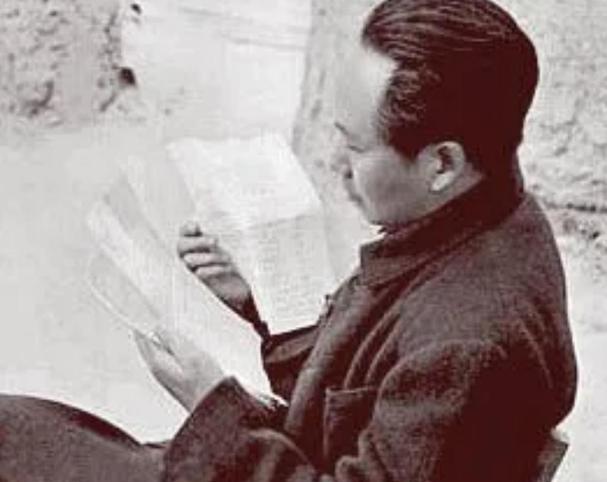

在一次群众工作交流会上,王泉媛以条理分明的陈述引起了在场一位青年干部的关注,此人便是当时担任中央纵队政治部主任职务的王首道。

由于工作原因,两人常有交集,王首道常像兄长一样给予她工作上的建议和指导,而王泉媛则会为他准备一碗碗热腾腾的汤,在寒冷的夜晚带去一丝暖意。

在遵义的一次街头散步时,王首道紧紧握住了她的手,坚定地表达了对革命的承诺。

在蔡畅等同志的参与下,两人在一间朴素的小屋里,以茶为媒,完成了他们的婚礼仪式。

王首道在迎娶妻子时,未备聘礼与嫁妆,而是赠予她一把手枪及八发子弹,意在保佑她安全无虞。王泉媛则许下承诺,会亲手制作一双布鞋,鞋底厚实多层,象征着“无论行至何方,终会平安归来”。

新婚第二天,清晨的军营号角催促着离别的时刻到来。

王泉媛跟随医疗队伍向西方进发,而王首道则选择向陕北地区北上。

离别之际,王首道嘱咐道:“记住在遵义的约定!”她眼中含泪,默默点头,未曾料到这次分别竟长达半生之久。

【命运转折:西征之殇与生死相隔】

1936年,王泉媛所在的军队被整合进西路军,并接到向西进发的任务,目的是开辟一条国际联络通道。

于河西走廊地区,西路军面临马家军的包围攻击,损失严重。

王泉媛担任女性独立部队的指挥官时,她带领队伍奋勇抗争,但最终因人数悬殊,不幸落入敌手。

马步芳的哥哥企图迫使她成为自己的侧室,但她坚决反抗,因此遭受了严重的欺凌与苦难。

1939年,她和同伴利用混乱时机成功脱险,依靠一根手杖,历经艰辛长途跋涉,最终回到了位于江西的故乡。

军队早已撤离,她失去了证明自身身份的途径,因此不得不隐藏真实姓名,以避开敌人的搜捕。

当时,王首道错误地认为他的妻子已在战场上捐躯,经组织开导后,他重新建立了自己的家庭。

王泉媛因生活所困,最终与农夫刘高华结为连理,但她内心一直惦记着“那位他”。

时代的变迁让两人的生活道路分道扬镳,只有坚定的信仰和过往的记忆在时间的长河里留存。

【半世纪重逢:青丝白发,情谊如初】

1982年,经由朱德夫人康克清的妥善安排,时年69岁的王泉媛得以乘坐火车前往北京。

在中华全国妇女联合会的会议室里,她与年已七十六岁的王首道再次相见。

两人紧紧相握双手,眼中闪烁着泪光。

往昔的蓬勃朝气如今已被斑斑白发所替代,诸多话语最终汇聚成简单一句问候:“泉媛,你现在的生活如何?”

王首道成为了国家交通领域的开拓者,而王泉媛则过着平凡的农家生活。尽管两人之间有着长达半个世纪的疏远,但这份因革命而生的深厚情谊,最终让所有的隔阂都消失无踪。

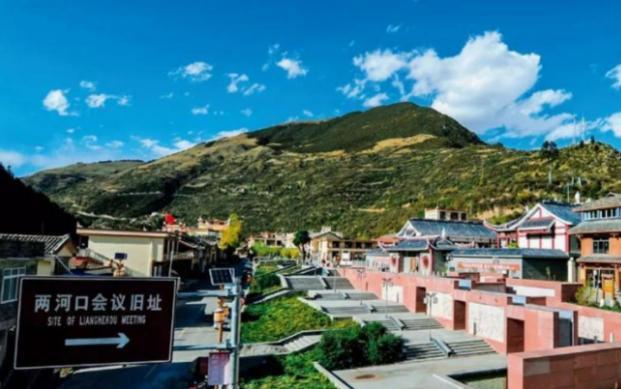

他们回忆过去,提及了在遵义举办的婚礼、两河口的那次分别,还有那双始终没能赠出的布鞋。

王首道叹息道:“往事已成云烟,能再次相见已是难得。”

随后,王首道要求工作人员妥善安排王泉媛的生活起居,而王泉媛则将手枪和子弹一直妥善保存,视为自己革命经历的象征。

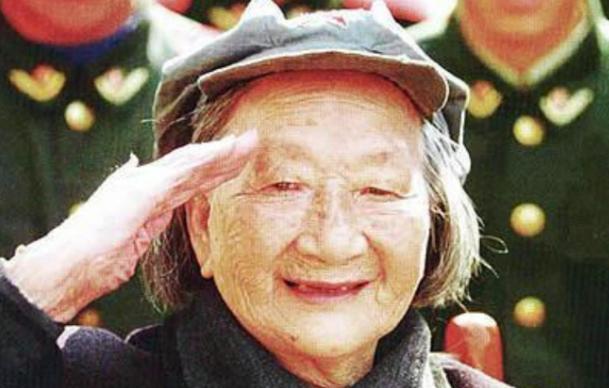

1996年,王首道去世的消息让王泉媛深受打击,她此后一直卧病在床,最终在2009年平静离世。

两人的旅程终告一段落,但留下了一则关于信念与执着的佳话。

【信仰之光:超越时代的革命情怀】

王泉媛与王首道的情感历程,是革命时期无数分隔两地伴侣的典型代表。

他们因共同的追求而相聚,后因各自的任务而分别,最终在历史的某个角落再度相遇。

尽管历经坎坷,但他们始终坚守着对革命事业的忠诚和相互之间的信赖。

王泉媛在战争中体现了顽强的毅力,在被捕之际坚守不屈,直至晚年,她都能坦然面对过去的经历,这一切都展现了一位女红军的坚强意志。

王首道的一生,从担任湘赣省委的领导者到成为新中国的交通部长,始终坚守着“为人民服务”的承诺,是革命者的楷模。他早期在湘赣省委担任书记,就致力于改善民众生活,推动革命事业。后来,随着时代的变迁,他的职责也在不断变化,但为人民服务的初心从未改变。新中国成立后,他更是将这一理念贯彻到交通工作中,努力提升交通设施,方便人民出行。王首道的一生都在用实际行动诠释着革命者的精神,他的事迹激励着后人不断前行。他不仅是湘赣地区的革命先驱,更是新中国交通事业的奠基人之一。他的一生,是践行“为人民服务”誓言的生动写照,也是革命者无私奉献的典范。

他们的经历是一曲关于个人奉献的叙事,深刻反映了那个时代共产党员将个人利益置于国家之后的核心品质。

王泉媛曾表达道:“只有两个字是我力量的源泉,那就是信仰。”在她的话语中,信仰成为了支撑她前行的核心。没有华丽的辞藻,也没有过多的描述,仅仅是这两个字,便足以让她坚定地走下去。信仰,对她而言,是一种无形的力量,是一种精神的寄托,让她在面对困难和挑战时,能够保持内心的平静与坚韧。王泉媛深知,信仰不是空洞的口号,而是需要付出实际行动的。因此,她始终坚守着自己的信仰,无论遇到何种困境,都从未动摇过。这份信仰,不仅让她在人生道路上走得更加坚定,也让她成为了许多人敬仰的对象。简而言之,王泉媛的力量来源于信仰,这两个字对她来说意义非凡,是她不断前行的动力所在。

这份信念,支撑她在困境中屹立不倒,促使他在高位依然铭记初心,同时也使得历经半个世纪后的再次相见,在历史篇章中留下了一丝暖意。

【结语】

王泉媛的人生轨迹,由幼时作为童养媳起始,最终成为英勇的女红军。她与王首道的经历,从早期的艰难离别,到晚年意外的重逢,两人共同展现了革命者特有的深情厚谊。从年少时的不幸身世,王泉媛被迫成为童养媳,到后来毅然投身红军,她的生活发生了翻天覆地的变化。与此同时,王首道也在革命的道路上坚定前行。两人因革命结缘,却因战乱被迫分离,各自在战火中经受考验。岁月流转,历经无数生死考验后,他们在晚年意外重逢。这份跨越了时间与空间的情感,成为了他们一生中最珍贵的回忆。王泉媛与王首道,用一生的经历,默默诉说着革命者之间那份深沉而坚定的情感,这便是他们独有的“浪漫”。

他们的经历并未包含惊天动地的伟大事迹,却在平淡中彰显了非凡,在缺失中流露出深沉的情感。

在当今的和平时期,那段战争中的深情故事依旧触动人心,让人铭记:信念与爱恋,能够跨越时间的长河,为前行之路带来光明。