印度不断逼近,毛泽东主席深思后下令进行自卫。在这高耸的山脉上,一场对抗正式开始。

这场自卫反击战,解放军在极端困难中打了一场极艰苦的仗。东、西两路大军一同进攻,面对敌人,中国边防军显示了强大的战斗力和坚韧的战斗精神。一个月内,我军人数少却能以少胜多,用不如敌人的装备击败了得到西方强国支援的印军,消灭敌人近万人,自己伤亡不过2000多,赢得了巨大的胜利。藏字419部队的政委、中将阴法唐,作为参战者和指挥官之一,对战况依然记忆深刻。

回忆起战争尾声,解放军士兵们越打越勇,紧追不舍地追赶败退的印度军队,有的战士甚至脱去厚棉衣,只身穿着单衣冲锋,士气旺盛,勇猛无比。我们军队不仅夺回了被印度侵占的中国土地,还继续进攻,拿回了九万平方公里以上的藏南地区,一度深入到传统习惯线以南。

胜利的喜悦还在,前线却接到了一个让人不解的指令:要求主动停止战斗,撤回到之前的控制线。这样一做,之前夺回的9万平方公里土地就得放弃。这个决策让那些在战场上浴血拼搏的战士们感到不解,也让后来的人们产生了许多疑问。既然在军事上我们占据了绝对优势,从道义上讲也很有理,那为什么我们还要放弃已经到手的胜利成果呢?

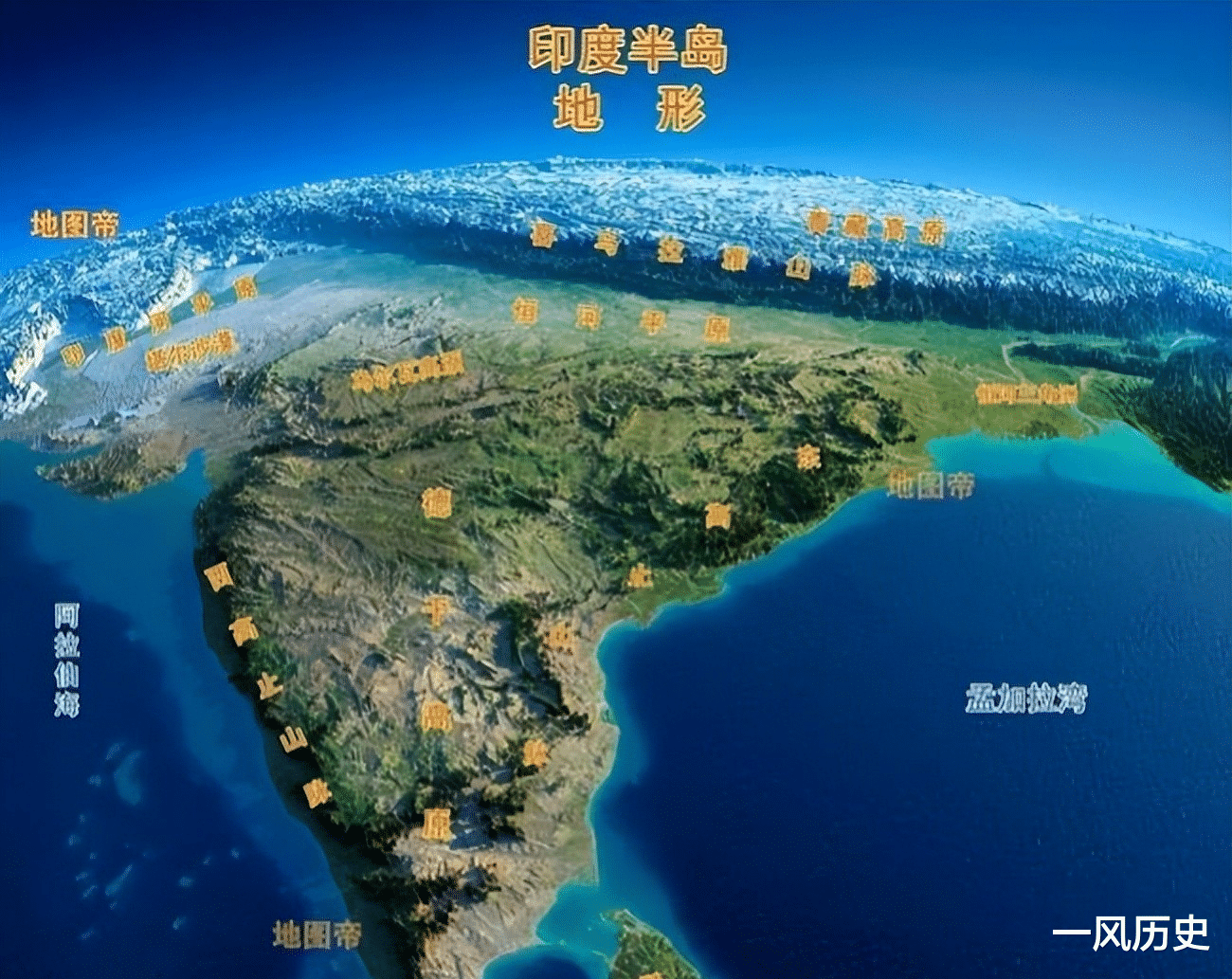

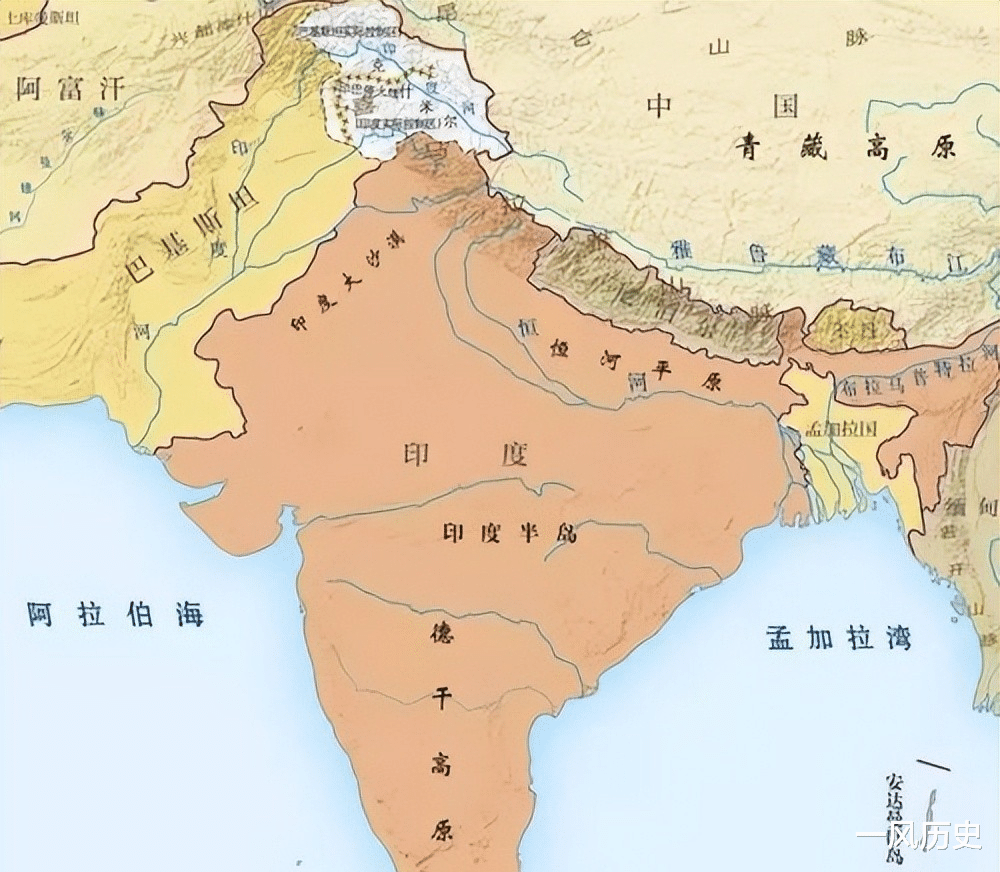

要理解这个看似“反常”的决定,就必须回到当时的时代背景,全面分析中国所面临的复杂局面。后勤补给是一个巨大的难题。青藏高原平均海拔超过4000米,环境恶劣,交通不便,氧气稀薄。在这样的环境下作战,本身就是对人体极限的挑战。

当时去西藏的路非常差,补给线又长又易断,最近的铁路也在几千公里以外。为了支持前方战斗,西藏的军民几乎都参与进来,用牦牛运送物资,非常辛苦。相比之下,印军的补给线要短很多,离铁路网只有一百多公里,地形也较平坦,所以补给既容易又充足。

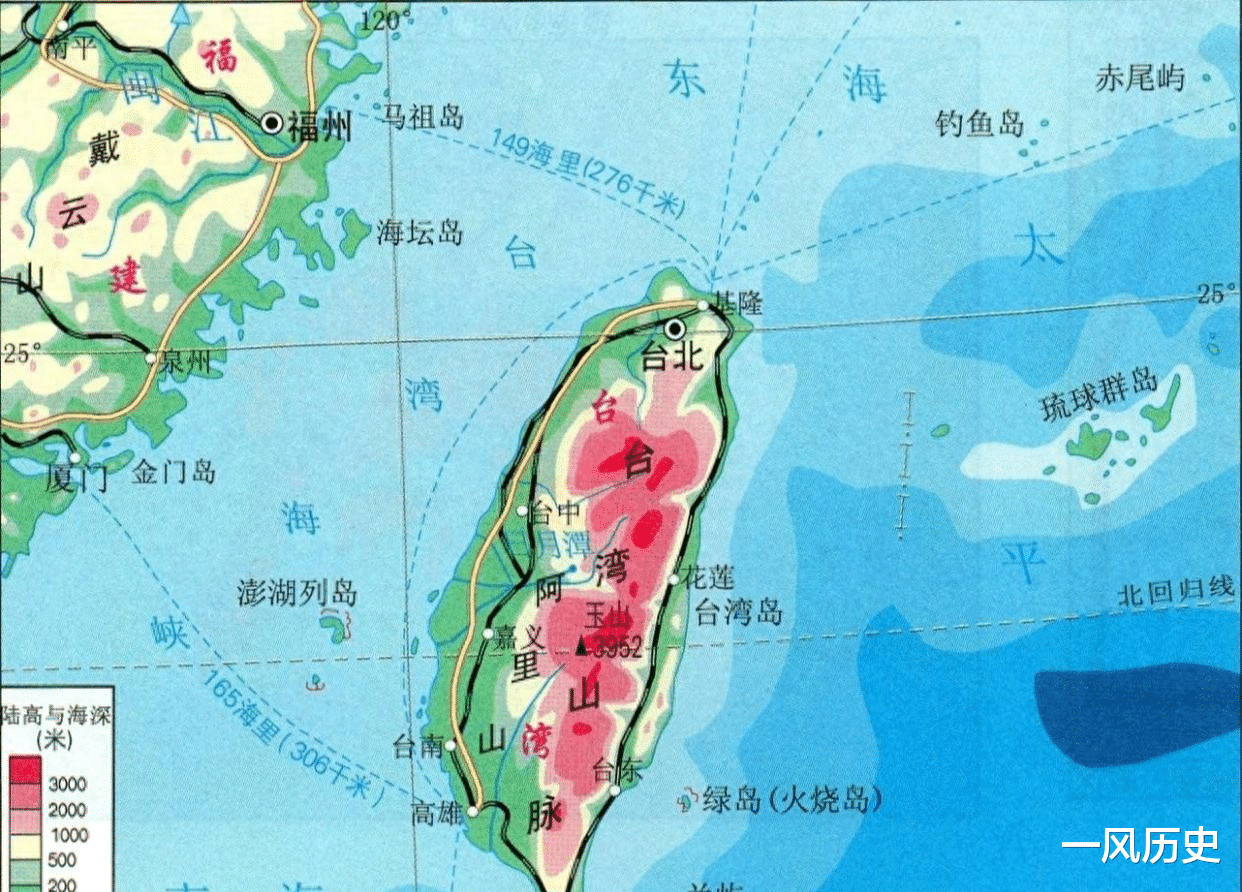

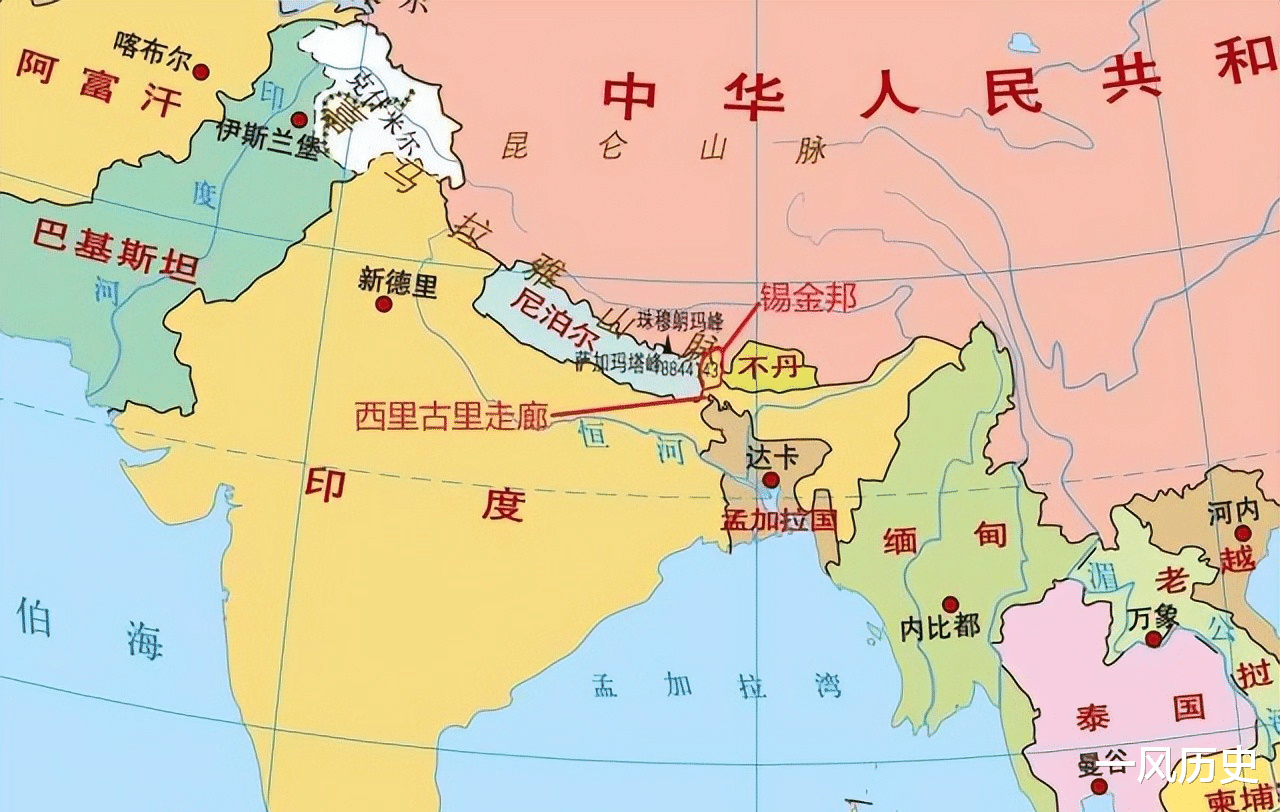

此外,时间至关重要。10月,喜马拉雅山将迎来大雪封山,补给线将完全中断。藏南地区的中国军队将孤立无援,补给面临被切断的风险。以仅有的一万多人,对抗印度的百万大军,即便战斗力强劲,也难以持续坚守。

有人提出“以战养战”的想法,但这种想法在当时的现实情况下并不切实际。尽管印军在解放军面前不堪一击,但其战斗力也不容小觑,我军依然付出了2000多人的伤亡。而且,印度背后还有美、苏、英等国的支持,其武器装备和补给能力远胜于中国。

即便中国军队能够继续取得胜利,想要完全收复所有被占领土,甚至“以战养战”,也是不现实的。

当时中国不只对付印度,蒋介石集团也在东南沿海策划大反攻。中苏关系紧张,苏联边境频繁挑衅。美国在越南战争中也加紧了侵略。总体来看,中国那时四面受敌。

在这样的情况下,西南边陲的中印边境并非中国的主要战略方向。正如毛泽东主席所说:“中国的主要注意力和斗争方向在东方而不在印度,中国不会这样蠢,东方树敌于美国,西方又树敌于印度。”

所以,1962年对抗印度的自卫反击战,从开始就注定是有限的且克制的。中国持续与印度保持外交关系,且为控制战争规模,未使用空军。战争目标不是征服或占领,而是保护国家主权和领土,并防止与多强敌同时交战。

阴法唐中将回忆起,那时士兵们都想夺回失去的土地,但他们并不是因为害怕死亡。只是那时的国内国外情况不让中国这么做。打胜仗简单,但守住就困难了。在考虑了各种利弊后,中国选择了对国家最有利的策略。

在一场战争中,我国取得了胜利,却主动放弃了部分胜利所得。这并非示弱,而是展现了深谋远虑的战略眼光。面对重重困难,我国不仅赢得了军事上的胜利,还在政治上表现出了成熟与自制。正如毛泽东主席所言:“打了一场既是军事又是政治的战役。”

胜利不仅是打败了敌人,还在于保卫了国家的利益,给新中国的建立与发展争取了重要的机会和时机。这场战斗也教会我们,面对多变的国际环境,必须时刻观察情势,比较好处和坏处,才能作出对国家最有利的决策。胜利不只是战场上的胜负,更在于对国家未来发展的深刻理解。

一个字,穷

炒冷饭…???