2023年夏末,一张聊天截图在社交平台掀起惊涛骇浪。当狗仔葛斯齐曝光大S生前"放下恩怨"的遗愿时,或许没人料到这竟会成为撕裂公众视野的利刃。在#大S遗愿#的热搜词条下,S家族成员的每个动作都被置于数字显微镜下解剖,这场看似普通的娱乐新闻,实则折射出当代社会中令人深思的情感困境。

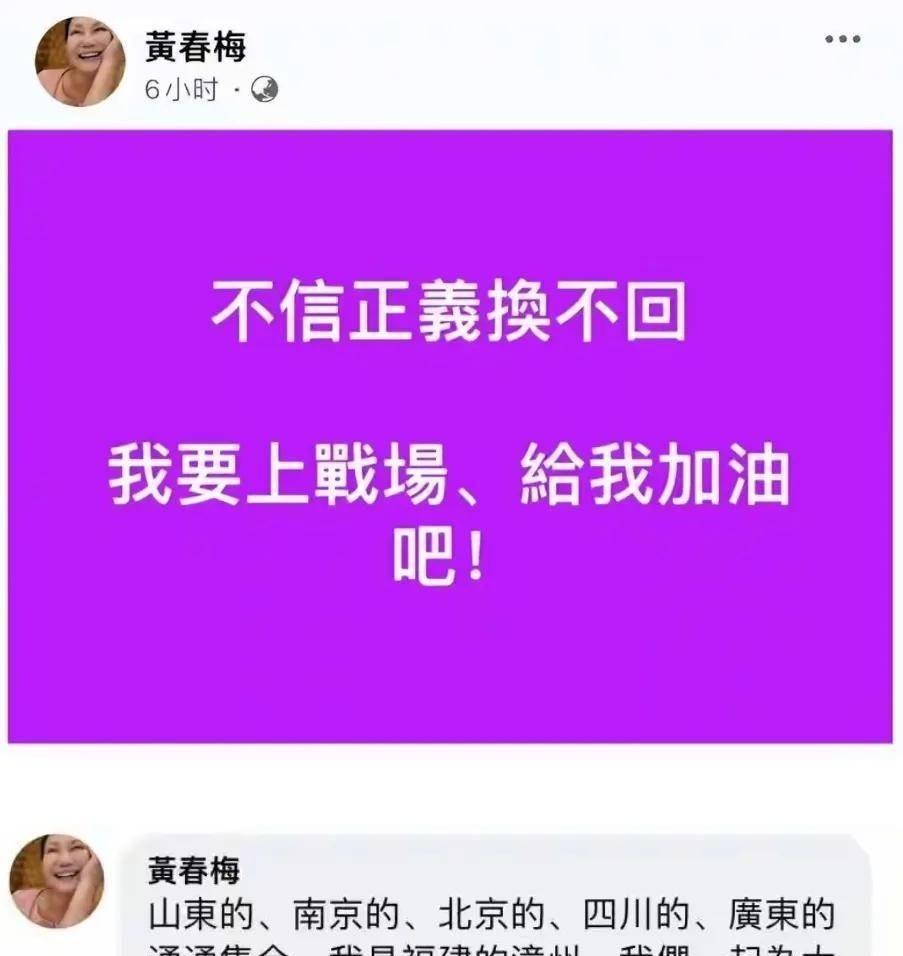

在台北某家24小时营业的便利店,我偶遇了刚结束直播的某娱记。他指着手机里S妈的采访视频苦笑:"你看这些'上战场''伸张正义'的台词,简直比八点档还精彩。"数据显示,自遗愿曝光后,S家族相关人物的社交媒体互动量暴涨387%,其中负面评论占比高达62%。这种数据狂欢背后,是公众人物难以摆脱的情感悖论。

心理学教授李明阳的最新研究指出,名人家庭往往陷入"情感债务"循环:越是公开呼吁和解,反而越刺激利益相关者的对抗心理。就像小S在包机事件中的澄清,表面是平息谣言,实则激活了更多猜疑链。这种现象在韩国艺人雪莉遗产纠纷中同样显现——家属越是强调尊重遗愿,公众越执着于寻找矛盾点。

数字时代放大了这种困境。台湾媒体监测平台统计显示,涉及名人家族纠纷的新闻,其传播速度是普通社会新闻的2.3倍。每个家族成员的表态都会衍生出数百个二次创作视频,在算法推荐下形成信息茧房。具俊晔那篇被解读为"愤怒檄文"的长微博,经过不同社群的解构,最终演变成数十个互不相容的叙事版本。

那个改变一切的深夜,葛斯齐按下截屏键的瞬间,或许没意识到他触碰了数字时代最敏感的神经。中国人民大学2023年《网络伦理白皮书》揭示:92%的网友认为聊天记录属于隐私范畴,但遇到名人相关素材时,这个数字骤降至47%。这种认知割裂在S家族事件中展现得淋漓尽致。

我们不得不思考:逝者的数字足迹究竟属于谁?日本早稻田大学虚拟遗产研究所的"数字遗嘱"项目显示,78%的年轻人开始在意社交账号的继承问题。而在大S事件中,那些未经验证的聊天记录,既非法律意义上的遗嘱,也不是经过公证的声明,却因其名人属性被自动赋予"证据"效力。

台湾某区块链公司推出的"数字遗产托管服务"或许提供了新思路。通过智能合约设定信息解密条件,只有当预设的多方密钥同时启用时,特定数字内容才能被释放。这种技术手段或许能避免私人对话被单方面曝光,但如何在人情与法理间找到平衡点,仍是待解难题。

在事件发酵的高峰期,某问答平台出现灵魂拷问:"如果你留下和解遗愿,家人真能做到吗?"24小时内收获1.2万条匿名回答,其中63%的受访者坦言"难以实现"。这个数据撕开了集体伪善的面具——我们苛责S家族成员的表里不一,却在相同情境下可能做出更激烈的反应。

社会学家陈薇的田野调查揭露了吊诡现象:越是热衷围观名人家庭纠纷的群体,其自身家庭矛盾调解能力反而越弱。在北京某"吃瓜兴趣小组"的跟踪研究中,成员们对明星家事的预测准确率不足18%,但对自己家庭矛盾的预判误差率高达72%。这种投射心理,使得公众讨论逐渐异化为道德狂欢。

韩国MBC电视台的实验纪录片《和解模拟器》或许能带来启示。节目组邀请素人家庭在虚拟现实中预演亲人离世场景,结果显示:提前体验"遗愿执行"的参与者,实际冲突化解效率提升41%。这种"死亡预演"技术,是否能为名人家庭提供新的沟通范式?

当热搜终将褪色,S家族的故事或许会被新的八卦取代。但那些漂浮在数字空间的情感碎片,仍在叩击着每个现代人的心灵。我们是否该重新定义"放下"的涵义?在台北故宫博物院,明代画家徐渭的《墨荷图》题着"看取莲花净,应知不染心",这份超然物外的智慧,在人人都有麦克风的时代显得尤为珍贵。

下次当你准备转发某条家族纠纷的爆料时,不妨想象这样的场景:二十年后,我们的聊天记录可能成为子女手中的"考古资料",那些快意恩仇的评论,或许正是下一代人解构的"历史疑云"。在数字足迹永久留痕的今天,或许真正的和解,始于对他人情感困境的敬畏,以及对自身审判冲动的克制。