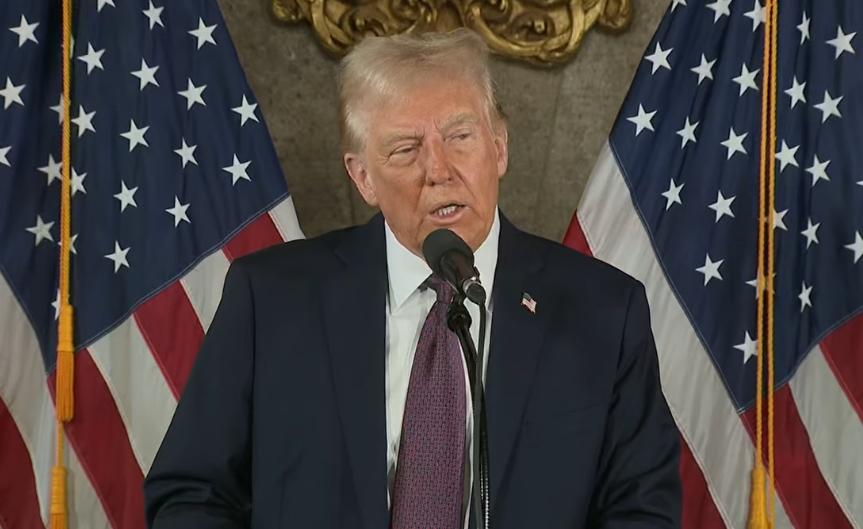

特朗普这次直接把目光锁定在中国身上,并且非常急迫地向外界宣告了一个带有“最后通牒”性质的声明。

给中国不到48小时的时间撤回反制措施,否则不仅要关闭所有谈判渠道,还会让中国“失去一切机会”。

作者-甜 编辑-甜

单就特朗普的行事风格来看,一切的高调手段和激进政策,都像是其标志性的个人表演,从这充满火药味的48小时警告来看,他显然对自己手里的筹码信心十足,也在摆出一种极限施压的姿态,甭废话,赶紧服软,不然后果你承担,特朗普的急迫感从他的措辞中溢了出来。

“中国必须撤回所有针对我们的反制措施,否则失去一切谈判机会,”这种强硬风格在特朗普治理美国的各项事务中早已司空见惯,对于他的支持者来说,这种雷厉风行、直截了当的行事风格绝对是政治家的魅力所在,可对于“被施压的一方”,特别是像中国这样的大国而言。

这种姿态不仅显得霸道,更带有赤裸裸的威胁,那么问题来了,特朗普的“最后通牒”,中国会接受吗?别说一天半时间,就算给出两年,中国在面对这种赤裸压力时也很难妥协,因为事情的本质是,中美之间的对抗早已经超出了商业谈判范畴,演变成了一场规则之争、实力较量。

甚至是意识形态上的博弈,过去几年里,中美之间的摩擦从经济领域蔓延到科技、外交、军事等领域,任何一个关键节点都无法轻易解开,美国对中国的强势施压和中国的果断反制,早就让双方陷入了一种“针尖对麦芒”的僵持局面,像特朗普这样的极限施压。

在过去的几次贸易战较量中,其实并没有得偿所愿,中国的反制措施一次比一次强硬,甚至多次直接对美国核心产业和关键技术领域发起了“精准打击”,真正的问题是,中美两国谈判是基于实力对话的逻辑,而非某一方能通过蛮横语言或限时威胁就能压服对方。

相比特朗普的咄咄逼人,中国的策略显然更加冷静克制,一天半?不要忘了,中国有的是耐心,也有的是手腕来拖住这场僵局,你别以为特朗普只是在向中国发出雷霆警告,其实他这一动作更多是对内的政治表态,美国内部如今正在经历一系列严重挑战。

经济问题、民意分裂、国会争端,让特朗普面临不小的压力,而每次遇到此类危机,他似乎就会祭出“中国牌”,以此转移焦点,借助高调对抗给美国国内打个“强硬主旋律”,这次也不例外,他的强势表态既是在攻击中国,又是在给自己的支持者打造一个“领导力”的印象。

一天半的期限看似是对中国的时间压迫,其实更像是特朗普自导自演的一场政治秀,他需要证明自己能够通过强硬手段来掌控国际局势,但这种逼迫策略带来的后果显然不仅仅是时间问题,在中美谈判桌上,没有哪个国家会轻易受限于对方的时间表。

特朗普的“最后通牒”更像是眉毛脖子一梗,但效果如何,真不好说,面对特朗普这不留余地的施压,中国显然不会贸然回应,要知道,接招是一种态度,但过快的反应则可能被视为妥协甚至弱势,不论特朗普怎么呼喊“一天半”,中国的回应节奏向来是冷静、稳健。

而不是被动地服从对方开出的条件,事实上,中国的反制举措早已为自己争取了足够的战略空间,从经济上的多元化布局到在国际舞台上的广泛影响力,中国已经不再是一个需要急着博取谈判机会的小国,以静制动、以智谋变,是中国在面对美国决策时的一贯策略。

尤其是面对特朗普这种一会喊话、一会威胁的操控风格,中国选择的不慌、不乱、不软的态度,是更加理性的选择,你要问中国一天半够不够,那答案肯定是“不够”,但问题是,中国根本没打算照特朗普的时钟走,因为在国际博弈中强者从不被对方的时间表左右。

谈到最后,其实一个根本问题是,这场极限施压的较量,时间对于谁才是最紧迫的?特朗普自然希望能快速拿到结果,尤其是在国际局势风云变幻的此刻,他要证明他是一个能够掌控一切的“交易大师”,可惜,这种心态在相持的谈判局中,反倒容易让自己陷入“急于求成”的困境。

对比之下,中国从一开始就选择了慢速推进的策略,话语权这种东西,不是靠喊出来的,而是用实力和耐心创造的,如果特朗普真觉得两天时间就能让中国妥协,那结果恐怕只会让他自己失望,时间最终站在哪一边,不是靠新闻稿去定,得看谁能在僵持中活得更持久。

特朗普的这场高调施压可谓是雷声大雨点小,一天半的时间极限,不仅显得急功近利,还暴露了他的焦虑心态,对一个大国来说,这种施压姿态更像是政治游戏的套路,而非实际谈判的解决之道,但别误会,这并不是说中国就能轻松应对,危机随时可能反噬。

两国之间的每一步都是战略博弈且充满风险,对于中国来说,如何在这些国际角力中稳住优势、构建长期影响力,可能远比应对特朗普的一天半通牒更重要,至于谈判机会究竟会不会真的消失,这还真轮不到特朗普一个人说了算,通牒要强硬?没问题。

但别忘了,这强硬如果变成意气用事,最终反噬的或许只能是自己,这场48小时的戏剧,注定是政治场上的又一次博弈表演,而观众们能看到的,可能就是两头都在下一盘不那么简单的棋局。