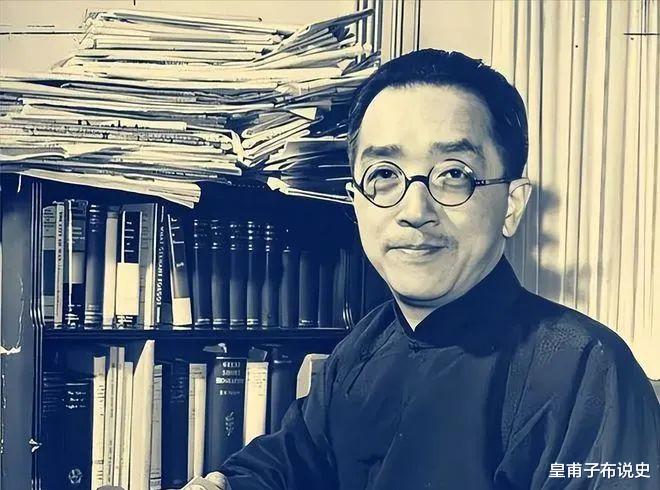

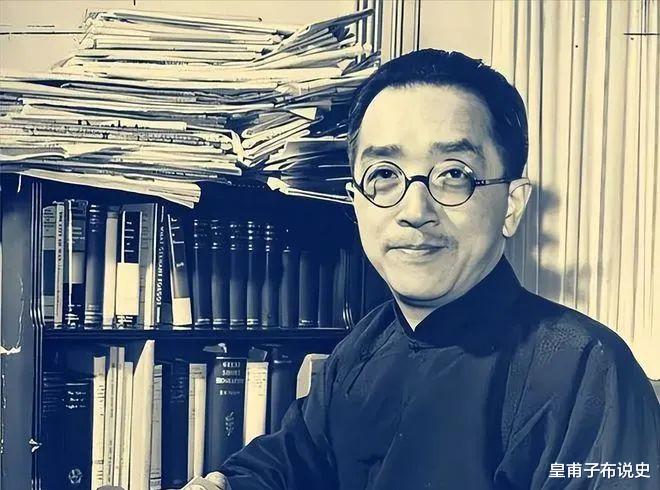

在历史的滚滚洪流中,有这样一个人,他的一生充满了争议与传奇,他就是胡适。他身处风云变幻的时代,却始终坚持自我,不随波逐流,以其独特的思想和人格魅力,在近代中国的历史舞台上留下了浓墨重彩的一笔。

1948年,中国正处于命运转折的关键时刻。一边是伟人向胡适发出诚挚邀请,希望他能继续留任北京大学校长,或是担任国家图书馆馆长,由他的学生吴晗前去沟通接洽,这其中蕴含着对胡适学识和能力的认可与期许;另一边则是蒋介石急于拉拢胡适前往台湾,蒋介石深知胡适在文化界和知识界的影响力,希望能借助他的力量为自己的统治增添砝码。在这样的两难抉择面前,胡适最终于1948年12月15日登上专机离开了北平,自此再也没能回来。他留下的“在美国有面包有自由,在苏俄有面包没自由,留下来没面包没自由”这番言论,看似是对不同体制的简单评判,实则是他在复杂局势下内心纠结与迷茫的体现,也反映出他对未来的一种无奈和彷徨。

胡适早期的思想和经历,有着许多值得探究之处。他与杨杏佛通信时所表达的对《西游记》结局的独特见解,便可见一斑。他认为唐僧取经的理想结局应是让徒弟送回真经后,自己再布施给那些想吃他肉的冤魂,这种观点不仅展现了他丰富的想象力和独特的思维方式,更隐喻了他自己的人生态度。他说自己受骂十年却不怨恨,甚至为骂得不合理的人着急,这体现了他的宽容与大度,以及对真理和正义的执着追求。他并不在意外界的批评和指责,而是更关注批评的合理性和客观性,这种精神在当时的社会环境中是难能可贵的。然而,胡适的人生并非一帆风顺,儿子胡思杜的遭遇成为了他心中永远的痛。胡思杜没有跟随父亲前往台湾,而是选择留在了北平。1950年,他因批判父亲胡适是美帝国主义走狗而受到学校领导的表扬,并获得了在唐山铁道学院马列部任历史老师的机会。这一行为或许是他在当时特殊政治环境下的无奈之举,也可能是他试图与过去的家庭背景划清界限的一种表现。

但命运弄人,1957年,胡思杜突然被打成走狗、汉奸、卖国贼,在巨大的压力和恐惧之下,他精神崩溃,最终选择了上吊自杀,年仅37岁。胡适在1942年在美国时,还曾以一首打油诗怀念与胡思杜出游的美好时光,诗中“父子打苍蝇,各出一身汗。堂堂好男儿,不做自了汉”充满了父子间的温情与对儿子的期望。可谁能想到,短短十几年后,儿子却以这样悲惨的方式结束了自己的生命,这对胡适来说无疑是沉重的打击。胡适提出的“多研究些问题,少谈些主义”这一观点,在当时引起了广泛的讨论和争议。他认为历史上许多政客奸雄常常利用民族的劣根性来蛊惑大众,让人们盲目地为他们的私利服务。他倡导人们要注重实际问题的研究和解决,而不是空谈各种主义。然而,历史的发展往往并不如他所愿,在现实中,人们往往更容易被情绪和口号所左右,因一点批评就轻易地给别人贴上汉奸、间谍等标签的现象屡见不鲜。这反映出当时社会的浮躁和缺乏理性,也凸显了胡适思想的超前性和在当时推行的困难。1958年,胡适就任台湾中央研究院院长。

在就职典礼上,蒋介石提议研究院应肩负起复兴民族文化、早日实现反攻大陆的任务。蒋介石的这一观点明显带有浓厚的政治色彩,而胡适却毫不畏惧地当场站起来反驳,称“总统您错了”,并逐条驳斥了蒋介石的讲话,强调学术应该与政治保持独立。胡适的这一行为无疑让蒋介石陷入了极为尴尬的境地,蒋介石在日记中称这是他生平遭遇的第二次耻辱。胡适的这种坚持真理、不畏惧权威的精神,再次展现了他独立自由的人格和对学术尊严的捍卫。胡适的一生,始终坚守着不站队、不妄语、不盲从、不唱赞歌的原则,到死都保持着独立而自由的人格。林语堂对他的评价极为中肯,说他一生遭受的恶毒批评和攻击几乎比任何人都多,但他依然温和而坚定地独立发声。胡适认为改良胜于革命,渐进胜于激进,建设比破坏好,宽容胜于仇恨。在那个充满动荡和变革的时代,他的这些思想显得尤为珍贵。当下社会,虽然时代已经发生了巨大的变化,但我们依然可以从胡适的思想和行为中汲取力量。

我们常常看到各种极端思想和行为的出现,而胡适所倡导的温和、理性、宽容的精神,正是我们这个社会所缺乏的。 回顾两千多年来的历史,许多文人处于被“圈养”的状态,他们的思想和言论受到各种限制和束缚。而在民国时期,胡适和鲁迅等少数几位大师却能够保持独立的人格和自由的思想,不被外界的压力所左右。鲁迅以其犀利的文笔和坚定的立场,成为了那个时代的精神斗士,他的骨头是最硬的;而胡适则以其温和的态度和理性的思考,在文化和学术领域发挥着重要的作用。他们的存在,为那个黑暗的时代带来了一丝曙光,也为后人留下了宝贵的精神财富。 胡适的一生,是在时代洪流中孤独坚守的一生。他的思想和行为或许并不被当时的人们所理解和接受,但他始终坚持自己的信念,为了追求真理和自由而不懈努力。他的故事,值得我们深入思考和反思,也让我们更加珍惜今天所拥有的自由和独立。

胡适本来就是一个高阶知识分子的“汉奸”,唯一一个被北大学生们赶跑的卑鄙小人,被怎么骂都不为过