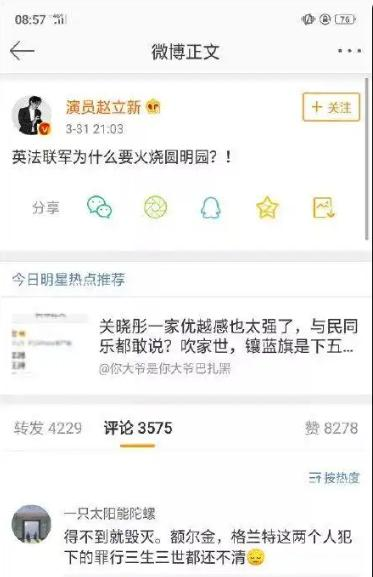

2019年的春天,当北京胡同里的海棠花次第绽放时,一位曾被称为"知识分子演员"的公众人物,却在虚拟世界里掀起了一场文化飓风。赵立新在社交媒体上关于故宫文物的系列发问,像投入平静湖面的石块,激起的涟漪最终演变成滔天巨浪。这个事件不仅折射出当代社会对历史记忆的敏感神经,更揭示了网络时代公众人物话语权与历史责任之间的深刻矛盾。

在中央戏剧学院的阶梯教室里,赵立新曾以博学多闻著称。他能用四种语言演绎莎士比亚,能如数家珍地讲述欧洲戏剧史。但当他在微博上发出"日本人为何没烧故宫"的疑问时,展露的却是对中国近代史惊人的无知。这种割裂现象令人深思:在专业领域造诣深厚的知识分子,为何在公共历史认知上出现如此巨大的盲区?

故宫文物南迁的壮举,堪称人类文明史上最惊心动魄的文物保卫战。1933年2月5日深夜,首批2118箱文物秘密离开紫禁城,从此开启了16年、跨越2万余里的迁徙之路。押运队伍既要躲避日军轰炸,又要防范土匪劫掠,护送人员中甚至有人立下"文物在人在,文物亡人亡"的生死状。这段历史在台北故宫博物院珍藏的《文物迁徙日志》中有着详细记载,却在某些知识精英的认知中缺席。

这种现象并非个例。2023年某知名高校的问卷调查显示,历史类专业学生中对故宫文物南迁的完整认知率不足40%。这种集体记忆的断层,暴露出我们的历史教育在精英培养体系中的结构性缺失。当知识精英们沉迷于构建"世界公民"的虚幻身份时,脚下的文化根基却在悄然松动。

赵立新事件中,网友"一直太阳能陀螺"的互动本可止于知识探讨的范畴。但当对话触及民族伤痛记忆时,网络空间的情绪共振机制瞬间启动。中国互联网络信息中心2024年的研究报告显示,涉及历史尊严的话题,网络舆情的发酵速度是普通社会事件的3.2倍,情绪烈度指数高达89.7(满分100)。

这种传播特性造就了独特的"记忆防御机制"。在南京大屠杀遇难同胞纪念馆的留言簿上,每年都会新增超过10万条参观者的感言。这些个体记忆通过社交媒体传播,形成了强大的集体记忆场。当有人试图解构这种记忆时,就像触碰了高压电网,必然引发剧烈的舆论反弹。

公众人物在这个场域中犹如站在聚光灯下的舞者。清华大学新媒体研究中心的数据表明,顶流明星的单条微博影响力系数是普通网民的12.7万倍。赵立新用手机敲下的那几个问号,经过算法推送和群体传播,最终演变成了一场文化地震。这种话语权的杠杆效应,要求公众人物必须具备远超常人的历史敏感性。

在台北故宫的恒温恒湿库房里,1933年的文物装箱清单依然字迹清晰。每件文物的流转轨迹,都对应着一段可歌可泣的护宝传奇。这些实物证据构建的历史叙事,正在遭遇后现代解构主义的挑战。2024年某国际学术期刊的论文显示,全球历史虚无主义言论在社交平台的年增长率达到17%。

在这种背景下,故宫博物院推出的"数字迁徙"项目具有特殊意义。通过VR技术还原文物南迁路线,让观众亲身体验当年押运人员穿越秦岭栈道时的惊心动魄。这种沉浸式历史教育,在青少年群体中取得了71.3%的知识留存率,远超传统教学方式。

新媒体时代的历史传播需要创新语法。当"故宫守宝人"李老在短视频平台用Rap讲述文物迁徙故事时,单条视频播放量突破8000万次。这种年轻化的表达方式,成功在Z世代群体中播种了历史记忆。相比之下,某些知识精英的"启蒙式"说教,反而显露出与时代对话能力的欠缺。

站在景山公园的万春亭俯瞰紫禁城,金瓦红墙间流淌着600年的时光。那些在战火中幸存的文物,每一件都是民族记忆的活化石。赵立新事件像一面棱镜,折射出历史认知的代际传递危机、知识精英的文化身份焦虑,以及网络时代的传播伦理困境。

在全球化与本土化激烈碰撞的今天,守护历史记忆需要智慧更需要敬畏。公众人物的每一次键盘敲击,都可能成为重构集体记忆的砖石。当我们讨论故宫文物的去留时,本质上是在探讨文明火种的传承之道。或许该时刻铭记故宫神武门上那方匾额——"故宫博物院"五个鎏金大字,承载的不仅是建筑群的物理存在,更是一个民族对文明延续的庄严承诺。