在西安人的记忆里,有一个地方总能和家乡味道、老朋友的聚会联系在一起——那就是西安饭庄。

如果跟不同年代的人聊起这家饭庄,你会发现他们的回答并不一样。

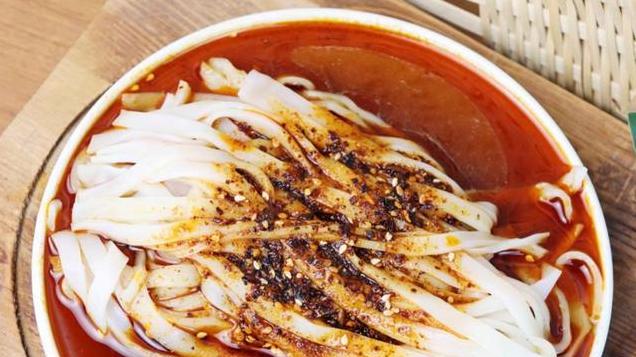

有的人谈的是那一碗羊肉泡馍的香浓,有的人则是怀念葫芦鸡外酥里嫩的滋味,还有的人会提到儿时为了抢到特殊餐票排上几个小时的经历。

今天,我们就从一些微小的记忆节点,聊聊这家饭庄的故事。

一个店可以兴旺近百年,总得有点特别的地方吧?

西安饭庄的故事,要从冯克昌这位不起眼的伙计说起。

许多人可能不知道,他一开始只是西大街一家小饭店里的跑堂。

跑堂都干啥?

递碗、端菜、招呼客人,活儿不难就是累。

但冯克昌有点不一样,他干活从来不偷懒,嘴也甜,不管是老顾客还是头一回来的,都愿意和这个年轻人多聊几句。

后来时局动荡,西安的餐馆接连难以为继,但冯克昌却凭着老顾客的支持,居然筹到了一笔钱,开了属于自己的饭店,还请来了有名望的秦菜大厨。

说起来挺平常的开店创业故事,但冯克昌的信念是:陕西人能烧出不比其他地方菜系差的好菜。

他不仅改良了水盆大肉、红肉煮馍这种家常菜,还推出了招牌菜葫芦鸡,一时间火遍西安城内外。

后来,连关中学者都称饭店为“秦菜饭庄”,没想到这个评价,直接促成了“西安饭庄”这一金字招牌。

那些出现在餐桌上的名菜和背后的故事

西安饭庄让人记得住的,不只是它的名字,还有那些盘中带着浓郁关中味道的菜品。

葫芦鸡是一个招牌,但它背后的故事更有趣。

据说当初做菜师傅试验了很多种烹饪方法,才找到既能保持鸡肉鲜嫩,又能让外皮脆香的独门技巧。

后来,不止是葫芦鸡,“十大名菜”里每一道都别具特色,比如温拌腰丝讲究刀工,三皮丝讲究调味,奶汤锅子鱼用的是地地道道的家乡食材,别说外地客人了,到过饭庄的本地人都忍不住心生骄傲。

而说到饭庄的客人,可不仅是普通食客。

很多政要和文人墨客,都曾慕名前来。

比如,当时周恩来总理参加宴会时点名要尝葫芦鸡;大书法家郭沫若不仅在饭庄用过餐,还亲自题写过店名。

最有趣的是有人回忆,作家朱文杰第一次吃葫芦鸡时,只能夹了一筷子,结果转台后就“光盘”了,他对此调侃说:“没吃出个名堂,但却吃出了难忘的念想。

”

从四合院到九层大楼:饭庄的更新与传承老一辈的西安人对过去饭庄的样子应该印象深刻。

那个时候,这里还是个古香古色的四合院,院里的花园配有喷水的石雕水池,加上绿植的点缀,仿佛让人觉得这是“吃饭”的地方,倒更像是个小园林。

一层和二层分成小吃部和餐厅,每个角落都有自己的特色。

贵宾厅的雕梁画栋,不仅用来接待外宾,也让本地人倍感自豪。

不过,这样的景象并没能一直持续。

时代在变化,人们的生活方式也在变。

到了80年代,饭庄扩大了营业面积,但仍然保留了传统的陕菜特色。

而直到近年来,西安饭庄搬到了钟楼边的一栋现代化大楼,从建筑外观到室内布局,完全焕然一新。

这样翻天覆地的改造,让不少老西安人感慨:变化是好,但总觉得少了点人情味儿。

不过不管建筑怎么变,只要饭庄的味道没变,记忆还在,它仍旧是那个记忆中的地方。

老西安人对饭庄的故事,藏着他们生活的温暖细节。

比如我的一位朋友讲过,在60年代末,他母亲好不容易搞到了一张特殊票,可以去西安饭庄吃一碗羊肉泡馍。

母亲带着他和妹妹排了足足一个小时的队,才端着那碗香气扑鼻的泡馍走到桌前。

那时候能吃上一碗加上肉的泡馍,已经是一家人最奢侈的幸福了。

还有人回忆起小时候参加亲戚的婚宴,第一次吃到葫芦鸡和锅贴,感觉像是打开了新世界的大门。

四合院里的饭桌上,连甜点八宝饭也舍不得放过,每样菜等着大人介绍完特色后,抢着夹几口尝鲜,每一个细节都像刻在脑海里。

当然,不光是怀旧。

如今的新饭庄,仍旧是本地宴请宾客的首选,无论是饭局上的“十大名菜”,还是点心菜单上的锅贴、黄桂稠酒,依然活跃在食客的味蕾上。

结尾:老味道的续篇每一家老字号都有一种“生存哲学”,西安饭庄更是如此。

从四合院到现代化商业中心,它见证着时代的变化,也被赋予了更多功能——是陕菜文化的窗口,也是几代人味觉记忆的衔接点。

它的魅力,不仅仅在于葫芦鸡、锅贴这些菜品的美味,更在于它像家一样,总能让人找到属于自己的一份记忆和归属。

或许,这就是老味道的力量吧。

它不仅仅填饱的是口腹的满足,还有一种历经岁月沉淀后的情感。

也许下次,当你路过西安饭庄时,可以感受一下,这座城市悠长的味道和故事,仍在餐桌上续写。