开篇声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

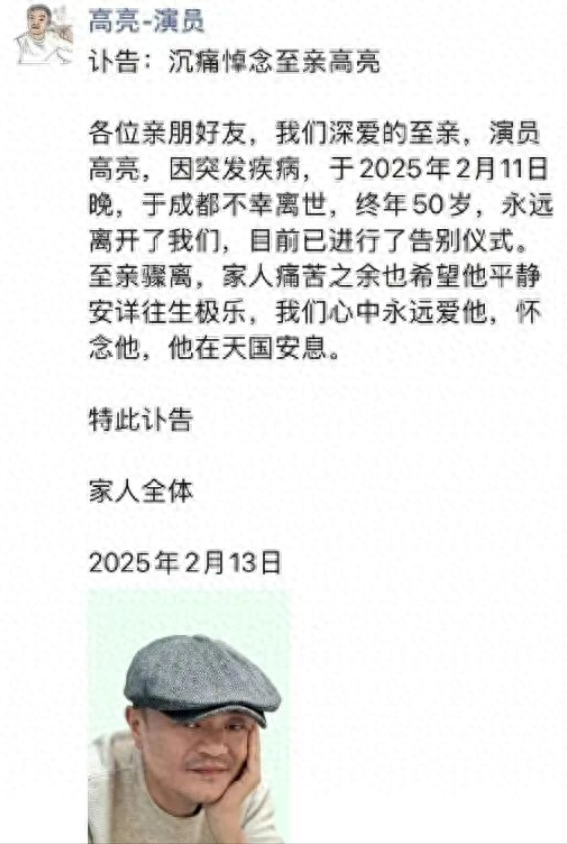

前言:2025年2月13日,一则简短的朋友圈讣告震惊了娱乐圈——演员高亮于2月11日在成都病逝,终年50岁。

消息传出后,“高亮去世”迅速登上热搜榜首,网友的震惊与惋惜如潮水般涌来。

人们难以置信,那个在央视热播剧《驻站》中饰演派出所所长“大刘”的演员,竟以如此突然的方式告别了人世。

更令人唏嘘的是,一场乌龙事件让这场悲剧蒙上荒诞色彩。由于太多人在平台上转发“亮哥走好”,就导致很多人都认为是贾乃亮去世了。为了辟谣,贾乃亮只能更新自己的微博作品以此来证明自己还活着。

这场误读背后,折射出高亮生前低调的公众形象:他从未以流量博取关注,却用一个个扎实的角色在观众心中刻下印记。

电视剧《驻站》官微的悼念词“惜别大刘,一路走好”成为集体情绪的出口。评论区涌入数万条留言,有人贴出他早年《地下交通站》的喜剧片段,有人转发《打狗棍》里他与父亲高明的对手戏截图。

这些零散的影像碎片,拼凑出一个演员20多年职业生涯的轮廓,也暴露出行业生态的残酷真相:当聚光灯终于照亮他时,生命却已走到终点。

高亮的艺术基因深植于血脉。父亲高明,这位83岁的表演艺术家,曾凭借《誓言无声》《闯关东》等作品成为“国剧黄金配角”的代名词;母亲段瑞芬同样深耕话剧舞台。

在话剧团长大的高亮,自幼浸泡在台词与表演的氛围中,但父亲却为他规划了截然不同的人生。“这条路太苦了!”高明当年的话如同预言,精准刺中了儿子未来的命运。

1998年,高亮从解放军艺术学院毕业,毅然踏入总政话剧团。然而,星二代的光环未能带来捷径,他在龙套角色中辗转近十年。

2006年,不甘困局的他抵押房产,自编自导话剧《拿什么整死你,我的爱人》,试图以黑色幽默解构爱情命题。但市场给予的回应是冰冷的——投资血本无归,妻子不得不兼职维持生计。

人生的转折来自父亲的“托举”。2012年,高明将儿子引荐给《打狗棍》剧组,高亮在剧中饰演的“虾皮”一角,以市井狡黠与底层义气征服观众。

此后,《我的博士老公》《劝和小组》等剧陆续播出,父子同框的画面成为荧幕佳话。在《打狗棍》发布会上,高明罕见地公开评价儿子:“他终于懂了,演戏不是靠名字,是靠骨头里的劲儿。”

2024年底,《驻站》在央视开播。观众发现,饰演派出所所长的高亮身形消瘦,与早年《我爱我家》里圆润的喜剧形象判若两人。

剧组人员透露,他为贴近角色主动减重20斤,每日仅以蔬菜沙拉果腹。演员刘金在社交平台感叹:“这种毅力,活该他成功!”

然而,这份“敬业”背后藏着更沉重的真相。据高亮生前好友回忆,2021年体检时他已查出肝脏异常,但始终以“老毛病”轻描淡写。

去世前三个月,他在成都家中常感疲惫,家人劝其休养,他却坚持完成《驻站》宣传通告。长期的劳累和身体上的疾病压的高亮喘不过气。

在去世的前几天,高亮突然疾病,被家人紧急送往医院进行抢救,只可惜,最终还是没能将他从鬼门关拉回来,83岁的高明握着儿子的手,直至监护仪上的曲线归于平直。2月11号的晚上,高亮离开了这个世界。

这种“拼命三郎”式的工作状态,恰是行业生态的缩影。其实,很多人的身体都会出现不舒服的情况,但他们最终选择隐瞒病情以保住工作机会。高亮的暴瘦曾被视为职业突破的勋章,最终却成为生命倒计时的警示灯。

作为传统中国家庭的顶梁柱,高亮的离世引发连锁震荡。妹妹被迫辞去外地工作,全职照料年迈父母;妻子在讣告中写下“往生极乐”,试图用佛教信仰消解骤失至亲的创痛。

两个年幼的孩子就这样失去了自己的父亲,她们或许还不懂得死亡的含义,但是,她们知道以后再也见不到那个慈祥的父亲了。

这种“未完成的告别”在文艺界并非孤例。2021年,演员张少华病逝前,同样经历漫长隐瞒期,家属坦言“怕影响她接戏”。

2024年,导演陆川在纪录片《幕后》中揭露,超负荷工作导致不少的剧组人员靠止痛药维持拍摄。当艺术追求与生命健康成为单选题,太多人选择了前者。

高亮去世一周后,《驻站》收视率逆势攀升至3.8%,观众用“再看一遍”的方式完成集体悼念。

在“大刘”出警的镜头里,弹幕飘过层层叠叠的“一路走好”,这个本该充满烟火气的角色,意外成为生命教育的载体。中国演员协会随即发起“健康守护计划”,呼吁为从业者建立定期强制体检制度。

更深层的改变发生在创作层面。曾与高亮合作《江河日上》的编剧王海林公开倡议:“别再歌颂带病工作的‘敬业’了,我们需要可持续的创作生命。”

这让人想起高亮生前最后一条朋友圈——转发《驻站》剧照时,他配文:“戏比天大,但人得先活着。”

在高明家中的陈列柜里,《打狗棍》的奖杯与高亮的童年照片并肩而立。父亲偶尔擦拭这些物件时,会对着儿子饰演“虾皮”的剧照喃喃自语:“你这小子,演混混比演英雄更像样。”这种带有痛感的幽默,或许是对命运最倔强的抵抗。

当《驻站》重播至“大刘”牺牲的片段,弹幕再次被眼泪表情淹没。虚构角色的死亡与演员的真实离世形成残酷互文,却也印证了艺术的永恒力量:高亮的面容将在影像中永远鲜活,提醒着世人——那些照亮过我们生命的星光,从来不会真正熄灭。

信息来源:光明网