凌晨四点的牛奶瓶在水泥地上滚动,谢浩男弯腰捡起的瞬间,命运的齿轮早已在看不见的维度悄然咬合。24年后,当DNA数据在公安系统跳出匹配成功的提示,这场跨越两代人的悲喜剧撕开了比拐卖更残酷的社会暗伤——在技术神话与伦理困局之间,在血脉召唤与人情枷锁之中,我们该如何安放那些被偷走的人生?

2023年公安部数据显示,全国打拐DNA数据库已录入105万份样本,借助AI跨年龄识别技术,寻亲平均时长从7.6年缩短至3.4年。谢浩男案中,正是网友通过面部识别软件比对出他与生父99.3%的骨骼相似度,才让这场寻亲从大海捞针变成精准狙击。

但技术狂欢背后藏着细思极恐的伦理黑洞。广州大学犯罪心理学团队研究发现,被拐儿童中有68%会经历"情感撕裂症"——就像谢浩男至今仍称呼买家为"爸妈",这种斯德哥尔摩综合征式的心理创伤,连最先进的VR心理治疗舱都难以修复。

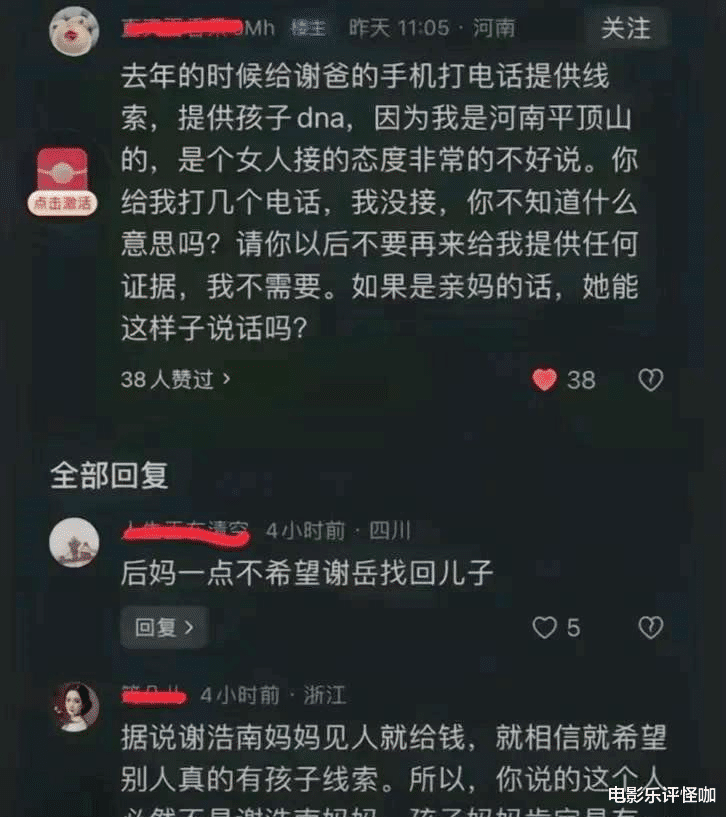

更魔幻的是"全民侦探"时代的隐私危机。在谢浩男认亲过程中,网友通过卫星地图对比两家公司招牌角度、用AI分析24年前的老照片、甚至扒出养父母邻居十年前在贴吧的留言。这种"正义的越界"让中国政法大学教授徐昕在《法治周末》撰文警示:"我们是否在制造新型网络暴力?"

在认亲现场颤抖的拥抱背后,藏着比《亲爱的》更残酷的剧本。打拐志愿者"老猫"的笔记本记录着令人窒息的现实:某个被解救女孩的买家奶奶绝食相逼,喊着"要带走她就从我尸体上跨过去";还有家庭为争夺孩子抚养权,在法院门口互泼油漆。

这种情感勒索形成独特的"买方生态"。北师大社会发展研究所2024年发布的《拐卖犯罪心理图谱》显示,65%的买家会在养育过程中刻意制造"报恩陷阱":让被拐儿童凌晨劳作、区别对待亲生子女、反复强调"养育之恩大过天"。就像谢浩男穿着破球鞋看"弟弟"穿AJ的画面,本质是场精心设计的精神操控。

而法律的迟疑更令人揪心。虽然《刑法》第241条明文规定收买被拐儿童即犯罪,但西南政法大学统计显示,2018-2023年买家实际入刑率不足12%。就像谢母那句"孩子平安就好",多少家庭在情与法的天平上,被迫选择吞下带血的团圆。

三、制度缺位下的全民打拐当谢父跑烂的第38双鞋出现在认亲现场,一个荒诞的对比浮出水面:打拐志愿者的装备升级到了无人机和热成像仪,而很多基层派出所还在用纸质档案管理失踪人口。这种断层催生出畸形的"打拐黑市"——暗网上的职业寻人团队报价高达20万/单,DNA检测黄牛把加急费炒到5000元。

但民间智慧正在裂缝中生长。抖音"#全民打拐"话题下,3.2亿次播放量孵化出独特的"信息拼图法则":福建网友通过比对两家餐馆外卖记录锁定嫌疑人,上海程序员用区块链技术搭建失踪儿童信息链,连广场舞大妈都学会了用手机识别可疑人员。

这种"众包式打拐"引发学界激烈讨论。中国人民公安大学王教授在《社会治理》杂志指出:"当公权力让渡部分侦查权给民众,我们实际上在构建新型社会治理模式。"但血淋淋的教训也在提醒:2023年广西某起误伤事件,正是因为网友错误指认导致无辜者被围殴致残。

结语:在伤疤上种春天认亲宴上的蛋糕再甜,也盖不住谢浩男眼里24年的苦。当我们为DNA技术的胜利欢呼时,更该看见那些技术照不到的暗角——被毁掉的亲子信任、被扭曲的情感纽带、被异化的社会关系。

荷兰乌得勒支大学提出的"黄金反应"理论或许能带来启发:他们通过给被拐儿童植入包含原生家庭信息的记忆芯片,结合心理重建疗程,成功将二次创伤率降低43%。而在日本,《失踪儿童特别措施法》规定买家必须支付受害者家庭每月3万日元精神赔偿金,直到受害者年满60岁。

这些探索都在证明:对抗拐卖不仅需要科技的利刃,更需要编织精密的社会修复网络。就像谢家院子里那棵被雷劈过仍开花的石榴树,真正的治愈,是让每道伤疤都长出新芽。当我们不再把"找到"当作终点,而是开始思考如何"重生",或许才能走出这个困住无数家庭的命运迷宫。