小说作者奥尔加·托卡尔丘克

一千多页的《雅各布之书》看似碎片化,但是,在看似“一地鸡毛”的断片性描写中,却潜蕴着五条长链。

小说虽然看似是描写了传主雅各布的一生经历,但是,他的所有的人生路径及相应的思想与碰撞,都来自于这五条长链的崩紧、弹射与奏响。

所以,这五条长链,是小说里至关重要的部分,也代表了小说里的五条最绵长而跨越时光的视角。

小说作者奥尔加·托卡尔丘克为什么选择这五个人物贯穿成整个小说文本的长链,有着她的深刻的考量。

可以说,每一条长链,都代表着作者的一种解开历史迷津的尝试与深耕。

值得注意的是,作者选择的这五条长链的中心人物,除了彦塔不识字之外,其他的四个角色,都有着相似的对于写作的嗜好。

正是因为他们具有写作的习惯,而被作者认为可以识别出他们的内心,从而能够去感受他们的内心的思绪与波澜,进而作为解读社会与人生的重要的可把控的视角。

从某种程度上说,写作者对于那些有着书写习惯的人物,有着天然的亲近,会把他们视作同一种类型的人,而获得一种可以把握与掌控的安全感与亲近感。

下面,我们逐一看一下,作者为何选择这五个视角,构建成小说长链,洞穿历史与现实。

彦塔是小说序篇中出现的一个角色,一直到小说的结尾,她的影响力还存在着,她是小说里的一条魔幻线索,因为序篇里的设定,她具有了灵魂不灭的超能力。因此,这一角色拥有了上帝视角,能够穿越时空,看到雅各布的前世今生。

她是雅各布的祖母,雅各布的童年场景,是通过她眼中看到的。之后,她的视角,在小说里断断续续地出现,见证了雅各布各个阶段遭遇到的各色人等与重大事项。

她的身世,交织着犹太人的不堪回首的悲惨命运。她的母亲被一群哥萨克强奸,之后她的出生,使母亲一直对她的来历疑窦丛生,总疑心她是来自于那次被奸污的意外产物,即使彦塔被发现像她的父亲,也无法改变母亲心中挥之不去的阴影。而这种犹太人在中欧土地上遭遇到的伤害,也意味着为什么犹太人期待救世主出现的渴望会掀起滔天巨澜。

而她的孙子雅各布被认为弥赛亚再世,正是犹太人的苦难所催生出的一个人造偶像。雅各布的出现,给犹太人带来了希望,这个希望的最显明的表现,就是犹太人拥有一个自己的独立的王国,相当于今天的以色列这样的国家。

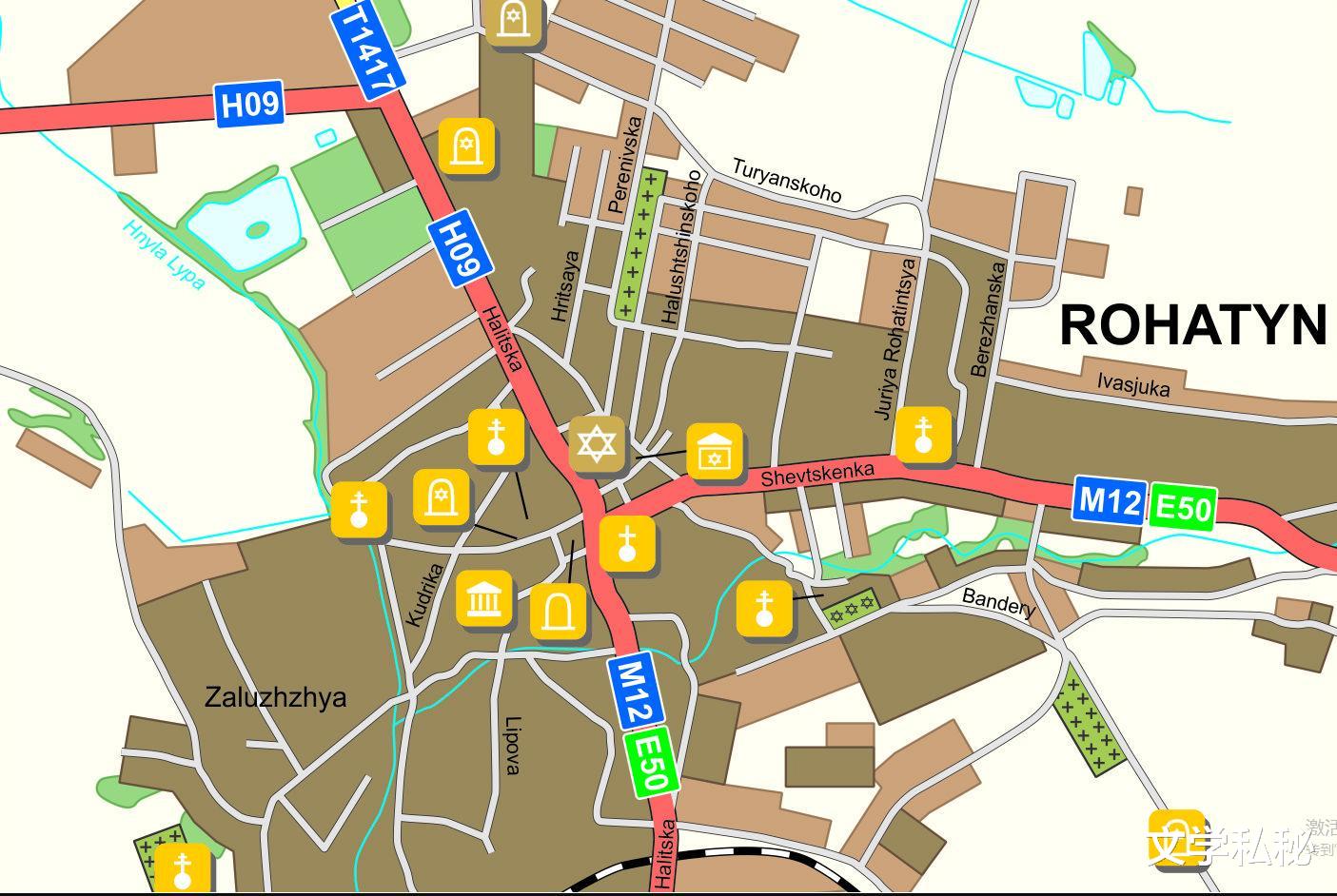

小说中第一个故事发生地洛哈特恩地图

雅各布通过自己的努力,最终获得了一块城堡,变相地拥有了一个独立王国,而他自己俨然过上了君王生活。

但在雅各布离世后,他的独立王国维持不了多久,还是分崩离析了。

在这一过程中,彦塔作为这一家族的祖先,看着自己的孙子身上实现的犹太人拥有一块土地的梦想。

有了土地,才能保护自己的族人。这是雅克布这一异端之所以能够吸引众多信徒的原因。

而在小说的最后,作家采用了一个真实的历史史实,那就是彦塔所在的家乡的一个山洞里,在二战期间,庇护了她的后代们。

这个山洞,就像犹太人终于拥有的一块“应许之地”一样,延续着犹太的血脉。

在这个山洞里,彦塔曾经看到童年的小雅各布迷失在它的神秘莫测的深处,后来彦塔的遗体,也放置在这个山洞中,成为水晶。而彦塔的灵魂,也在这个山洞里,洞察着世事的涛走云飞。

山洞在二战期间的庇佑功能,如果对照彦塔的母亲遭遇到的暴力伤害,就可以看到,这一块小小的隐秘的藏于地下的空洞,却能发挥着巨大的拯救生命、维护尊严、保持贞洁的作用。

彦塔的母亲缺乏这样的一小块地下的洞穴,而终没有逃脱受污的悲剧,但是彦塔的灵魂厕居的这一个神奇的山洞,却一直庇佑着家族的后人,逃过了纳粹的铁蹄。

《雅各布之书》作者奥尔加·托卡尔丘克通过彦塔的视角,给予雅各布最大的理解,虽然雅各布最后走到了初心的反面,活成了他的信徒们最讨厌的人,但是,彦塔作为家族里的长者,她用她的苦难史,说明了雅各布成为弗兰克主义的创始人,有着历史的必然性。

奥尔加·托卡尔丘克也是在互联网上偶然地发现了在雅各布的老家有一座在二战期间庇佑了犹太人逃过了纳粹杀害的山洞,她从中发现了一种历史的天作之合的巧合机缘,把这一当代的传奇,用到了以十八世纪为背景的小说中,并且作为一个重要的隐喻性的工具,派生出了彦塔这一个超自然的角色,构成了小说里的最为突出与醒目的魔幻维度,成为小说里的贯穿始终的最主要的主线。其实这种跨越与穿越时空的能力,正是互联网的功能,作者奥尔加·托卡尔丘克在这里也是致敬互联网的穿透历史时间与空间的巨大力量。

彦塔的四处游走的能力,如果我们把其比照成互联网的穿透力,就能感受到这种魔幻设置里,也有着现实的坚强支撑。

洛哈特恩风景

2、最具抽离性的线索——神父赫米耶洛夫斯基线索:从知识的角度,来理解雅各布神父赫米耶洛夫斯基是一个天主教神职人员,与小说里描写的犹太教的叛逆者雅克布没有任何关联,但小说正文的第一章里,出现的就是这个神父。

为什么作者要对这位神父如此厚待,把他列为小说里第一个出场的人物?

其实小说作者奥尔加·托卡尔丘克心目中对这位先贤式的神父赫米耶洛夫斯基相当尊敬。

我们可以在作者的另一部作品《云游》里可以管窥一二。《云游》2019年曾由四川人民出版社出版,在69页《新雅典》一节中这样写道:

“在我自己的旅行中,我一直忠实于我所引用的两本书,尽管它们年代久远,但它们是怀着真正的激情和描绘世界的真诚愿望写成的。

第一篇是 18 世纪初在波兰写成的。大约在同一时期,西方启蒙运动的其他文章可能更成功,但没有一篇像这篇文章一样具有如此大的魅力。它的作者是一位名叫贝奈迪克特t Chmielowski 的天主教神父,他来自 Volhynia(现在由波兰、乌克兰和白俄罗斯共享的地区)。他就像是披着外省迷雾的约瑟夫斯,是世界最外围的希罗多德。我怀疑他可能患有和我一样的综合症,尽管与我不同的是,他实际上从未离开过自己的家。”

波兰排练的话剧《雅各布之书》剧照

小说一开始,就是神父赫米耶洛夫斯基来到犹太人聚居的市场,寻找当地的一位犹太人,向他换取犹太的经典。神父赫米耶洛夫斯基正在编写一本容纳了各种知识的百科全书,他也希望在这一本知识汇总里,能够把犹太人的经典收罗其中。

从一个知识者的角度来看,他对犹太人没有歧视之感,反而渴望了解犹太人的文化、宗教与思维。

女作家奥尔加·托卡尔丘克可以说在小说中,与这位神父最有共同语言,即使相隔三百多年后,她仍然把这位神父的著作作为她旅游的必备书,这说明她觉得自己与这位神父是心有灵犀的。

我们可以把这位神父的思维体系,等同于奥尔加·托卡尔丘克的认知。

在小说里,神父赫米耶洛夫斯基对犹太教试图加以了解,阅读犹太人的经典著作,但是他不得不发现,他难以理解 。

可以说,神父赫米耶洛夫斯基的这种困惑,也正是作者奥尔加·托卡尔丘克的。

这样,神父赫米耶洛夫斯基对犹太人的思想体系的不可触摸,也正平行于奥尔加·托卡尔丘克的感知。

小说里写到神父去读一本由冯·罗森罗斯于1677年写的《卡巴拉揭秘》,也是越读越糊涂。他不能理解雅各布那一帮犹太教的叛逆者信奉的卡巴拉究竟是什么。

神父赫米耶洛夫斯基一直生活在书本中,他似乎对现实中的犹太人的命运所知甚少。他的情感也相对简单,在他担任家教老师的时候,对女主人暗恋如痴,但他把这种隐秘的恋情,只是化作了写作的动力,只是以自己的作品来表达对女主人的单相思。这也是文化人之所以去写作时的最大的驱动力。他总以为写出文字,就可以与他的心中人更近一步。写作在某种程度上也是利益驱动,这种驱动有一种就是神父赫米耶洛夫斯基这类的情恋的驱动。这也是女作家最容易理解这位神父的原因。

在小说里,有很多的篇幅,是这位神父与一位祖母级的女诗人的书信往来。为什么这样一部写犹太教叛逆者的小说里,要用很大的篇幅,分配给一位与犹太教格格不入的基督教教父,并且将他的书信作为小说里的正文的重要组成部分呢?

我们可以看出,神父赫米耶洛夫斯基写信的驱动力,是因为那位女诗人,曾经在那位他暗恋过的女主人家里服务过,所以,他写作的动力,是觉得可以通过与女诗人的书信来往,而获得与过去她的暗恋对象的精神上接近的可能。

这位神父也用他的对犹太教近乎是空白的储备,去竭力接近发生在他身边的轰轰烈烈的弗兰克主义的蓬勃兴起。而他对雅各布的理解,也可以视着女作家对二个世纪前的雅各布的叛逆行径的思考与理解。所以,很大程度上,神父赫米耶洛夫斯基的思想是作家能够感知到的,他所探讨的雅各布的思想领域,同步于女作家的认知水平。可以说,神父赫米耶洛夫斯基的线索,被女作家作为一个传输雅克布掀起的宗教运动ABC的窗口,通过他这个窗口,小说介绍了卡巴拉主义的基本概念,以及雅各布诱发的宗教运动的理论基础。

因为神父赫米耶洛夫斯基被设定为是一名对雅各布执守的卡巴拉主义的介入者,小说也借此可以科普基本的宗教知识,作者也在很大程度上,让这一部分,折射雅各布的宗教理念的核心要旨,从而使得小说可以名正言顺地兜售一些基础的宗教知识,让雅各布的宗教思潮能够大致地在小说的叙事文本中得到粗线条的勾勒。

可以说在五条线索中,神父赫米耶洛夫斯基是唯一没有投入自己情感到雅各布宗教运动中的人,他风淡云轻,漂浮着激烈的社会动荡之外,他是一个小说里的宗教运动的边缘人,他关注的是他的书籍出版,面对是出书难的资金紧缺,他是一个知识的搜集者,却不是实践的体验者。

神父赫米耶洛夫斯基的线索,在小说里是不可或缺的,女作家把她的心仪的一位历史人物,复活成整个小说里的一条生动的线索,正是寄寓这个线索,安插进她自己对历史迷茫的破解与认识。

波兰根据小说改编的话剧剧照

3、最具思辨性的线索——纳曼赫:从犹太人的角度,来理解雅各布纳曼赫是《雅各布之书》里仅次于雅各布的二号人物,小说里对雅各布几乎没有心理刻画,对他的思想思辨从没有介入地揭示过,而雅各布的思辨的起承转合,都是通过纳赫曼的视角来完成的。

可以说,纳赫曼是雅各布的思想库存,是他的军师,是他的引路人,但随着雅各布被造神运动抬得越来越高,纳赫曼从引导者变成了追随者。

纳赫曼为什么把雅各布作为自己的追随的偶像?

在小说里,纳赫曼执笔的自传体杂记,可谓是字数最多的,使得《雅各布之书》里,还包含着另一本《纳赫曼之书》。

纳赫曼所作的笔记,透露出他之所以投身到雅各布的造神运动的心理动机,而作者也通过纳赫曼这条线索,系统地介绍了雅各布异端思潮的源起、兴起过程及衰败之因。

我们可以注意一下,首先纳赫曼自感能力不行,小时候就缺乏凌厉的语言表达能力,他的志向,只有附着在那些可以独挑大梁的人物身上,把他作为一个偶像不断壮大,制造出一个神,才能得畅其志。

其次,纳赫曼生活在一个家学渊源的犹太人家庭,对犹太的文化传承有着较为丰厚的储备。

他的父亲是在布斯克的一个拉比,也就是犹太学者,纳赫曼耳濡目染,对犹太文化较为熟悉,后来,又专门向卡巴拉学者巴谢托学习,重点对卡巴拉的著作《光明篇》有所研究,雅各布日后自我封神,但他不学无术,不爱读书,底蕴很差,他的思想基础,都是由纳赫曼提供的。

波兰上演的话剧剧照

再次,纳赫曼对犹太人的命运考虑深远,立志拯救自己的族群。

他的家族来自于日耳曼的土地,受到当地人的迫害,一路向西逃亡,来到了波兰,与众多的犹太人一样,沉淀在波兰这块土地上,有了一块尚还稳定的居处。但是在波兰,他也深感犹太人的稳定是暂时的,随时灾祸临门,因此,他做生意也是心神不宁,一直寻找拯救犹太人的良策与神人,而雅各布就是他找到的一个可以包装成“主”的合适人选。

第四,纳赫曼生存的中欧土地,沙巴泰主义流传甚广,信奉者众多,民众基础好,易于发动一场声势浩大的运动。

沙巴泰主义最核心的可以被利用的关键就是认为弥赛亚会在世界末日之前降临,这在基督教与正统的犹太教里都被看成是异端邪说,但此说却能够给处于沉重苦难的底层的犹太人带来希望,从而应者云集。

纳赫曼本来游走在土耳其与波兰之间从事小额生意,但是他的心思无法集中在这份尚可糊口的小本生意上,一直想从终极范畴里,一劳永逸地解决自己头上的悬剑,于是,他和他的志同道合者,在广阔的中东欧地域里,寻找合适扮演弥赛亚角色的人物,雅各布应运而生,经过一番包装后,纳赫曼将他的心中诉求,完美地寄托在雅各布身上,而他自己也自降身份,成为他参与炮制的一个虚妄的“主”的信徒。

作为信徒,他不能说忠实,在雅各布被波兰当局囚禁期间,他在接受审讯时,直接把雅各布出卖了,他这不影响他日后继续跟随在雅各布身后,当雅各布的吹鼓手。

第五,纳赫曼一直对雅各布进行审视,看到了雅各布身上的异化。

纳赫曼把他的这种质疑写在他的杂记里,反映出造神运动制造出来的神,最终会反噬造神的人。

《雅各布之书》中,对纳赫曼线索交代的情感成份是比较稀薄的,而是借助于他的笔触,系统地介绍了弗兰克主义的各个层级与维度,看起来,非常晦涩难懂,但是却是了解弗兰克主义的一个重要抓手与窗口。

《雅各布之书》通过纳赫曼的线索,把犹太人异端思潮的最终诉求归诸于建立一个纯粹的由犹太人组成的独立王国,为了实现这个目标,他不惜制造出一个上帝,这个上帝,就是雅各布。他的一生努力,都是为犹太人的建国梦想而不懈奋斗,当这个王国初具规模的时候, 他也看到了这个王国的劣根性,在晚年,他也陷入到对供奉出的一个上帝带来的负效应的深刻反思中。纳赫曼这个人物,是从哲学的层面对弗兰克主义进行全面评估与忖量的重要维度,所以纳赫曼也成了小说里的当仁不让的二号人物。

莫里夫达是一个基督徒,与犹太人毫不相干,但他的一生,却是热衷于雅各布的神秘主义运动,积极地参与其中,动用自己的资源,在政府与雅各布之间牵线搭桥,力求为雅各布运动取得正果推波助澜。

他提议为雅各布及其信众提供一块世外桃源,供他们自由生存,不受威胁。

一个基督徒为什么会对犹太异端如此热心?

其实这与他的情感秘境有着密切的关联。

波兰排演的话剧人物造型

莫里夫达与小说里的另一条线索赫米耶洛夫斯基神父牵起的主线截然不同,赫米耶洛夫斯基主教感情经历非常简单,只有一次没有结果的单相思,而莫里夫达却情感丰富,少年时就出入妓院,受到同事的作弄,失去了在波兰国王身边的工作,后来回到乡间,与一个犹太女人相恋成婚,因为基督徒与犹太人之间如同相隔在楚河汉界,他们的爱情终于以悲剧收场,犹太女孩怀孕而死,成为他心中永远的痛。

之后,莫里夫达唯有在犹太人的群落里才能获得情感上的慰藉,这成了他一心一意帮扶雅各布实现他的理想的最主要的情感动因。

在雅各布被波兰政府囚禁期间,他不得不另觅生路,但他对雅各布的牵挂一生没有改变,直到晚年,他有了在政府部门稳定的工作与地位,但是他的心灵归宿,还是瞄向雅各布的异端团队,因为在这里,才有他的心灵安宁的密码。

小说通过莫里夫达这条线索,阐述了雅各布的异端运动为什么能够引起共情效应,甚至一个基督徒也能卷入其中,欲罢不能,是因为这场运动在运作的时候,能够产生一种人人平等、相互慰安、精神皈依的内在凝聚力,从情感这个维度,把握了雅各布运动的内在微妙之处,也可以折射出小说作者对雅各布运动所抱有的“同情的理解”的创作设定。

小说中的故事发生地洛哈特恩风景

5、最具戏剧性的线索——阿舍尔·卢斌:从现代理性的角度,来理解雅各布阿舍尔·卢斌是一个犹太医生,但是他一直拒绝与犹太人的信仰接近,对犹太人的内卷很是反感,算是一个犹太圈里的局外人,但是,他还是无意中,卷入到雅各布的异端运动的漩涡中去。

阿舍尔·卢斌与莫里夫达是两个不同的人,莫里夫达是一个基督徒,自觉自愿地投身到犹太异端的雅各布运动中去,而阿舍尔·卢斌是一个犹太人,但他对犹太人的一切文化因素都无兴趣,两个人对雅各布的认知与站位,可以说是南辕北辙的。

但是,两个人的情感定位又有着相似的地方。

莫里夫达因为与一个犹太女子有一段刻骨铭心的爱情牵挂,而决定了他一生希望在犹太人的群落里寻找这份慰藉内心孤独的温暖。

阿舍尔·卢斌则是被动地与雅各布运动的思潮,发生了遥相呼应的关联。因为他偶然地收留了一个雅各布身边的女子,得以感应到雅各布运动的非人性的属性,小说也通过这一情节线索,而折射出雅各布运动席卷过的女性,在阿舍尔·卢斌身边恢复了人性与良知。

阿舍尔·卢斌与他收留的雅各布派的女子后来定居在维也纳,投入到启蒙运动的讨论与辩驳中,他们已经远离了雅各布运动中的迷信、玄学等等元素,但是阿舍尔·卢斌也意识到,在人生最后时刻,雅各布团队的那一套玄学理论又能对心灵产生一种慰藉功能。

小说作者通过阿舍尔·卢斌这条线索,说明了理性思潮拯救了一个被邪说裹胁的思想受害者,使这个波及的女孩逐渐过上了正常而健康的生活,呈现出雅各布运动对人性的负面影响,体现出作者对雅各布的弃绝的批判态度。

可以说,小说里的五条线索,每一条线索,都提供了作者解释雅各布运动与思潮的理由,她总是站在各条线索提供的情境中,发现这个情境里的思想与追索成立的理由,从而把社会里的各种对立与角逐的理念,拼合在小说里,而毫无违和感,构成了历史的各个角度都有着它存在合理性的全息符码。

而这样的写作诉求,作家在她的小说《云游》里,曾经作出明晰的自我剖析:“我不想要既定观念,它们只是超重的行李。在辩论中,我一会儿持正方观点,一会儿又持反方观点……我见证了一种发生在自己头脑中的奇特现象:我越想找出论点,脑海中就会冒出越来越多的反面论据,我越是执着于那些有利的观点,与其对立的观点也就越来越有吸引力。”(四川人民出版社《云游》13页)。

女作家曾经写作的地方克拉亚努夫

在《雅各布之书》里,奥尔加·托卡尔丘克正是在每一条线索里,不断改换着立场与站位,从而打造了属于她的文本的立体性与丰富性。