台北市立殡仪馆的白色菊花尚未撤去,一场围绕公众人物隐私权与媒体伦理的舆论风暴已在社交平台悄然成形。

这场始于悼念的公共事件,因艺人贾永婕的介入演变为多方角力的舆论战场,折射出当代社会对名人隐私、媒体责任与公共伦理的复杂认知。

作为大S生前挚友,贾永婕在悼念活动中的表现堪称矛盾复合体。

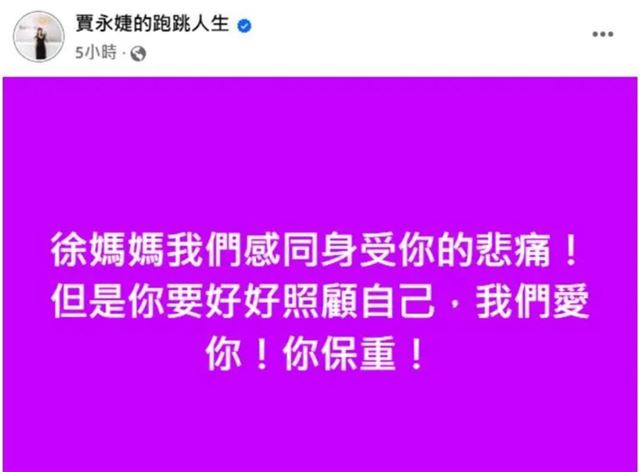

她既是首位披露临终细节的知情人,又是激烈维护逝者家属隐私的维权者。

这种双重身份的交织,使得其言行始终处于舆论场的暴风眼中。

在具俊晔守护病榻的细节披露中,她试图塑造深情丈夫的形象;面对葛斯齐对徐妈妈的指控时,她又化身家族隐私的捍卫者。

这种矛盾姿态,恰似当代社交媒体中公众人物常见的角色困境——既渴望通过信息分享维系关注,又试图把控叙事主导权。

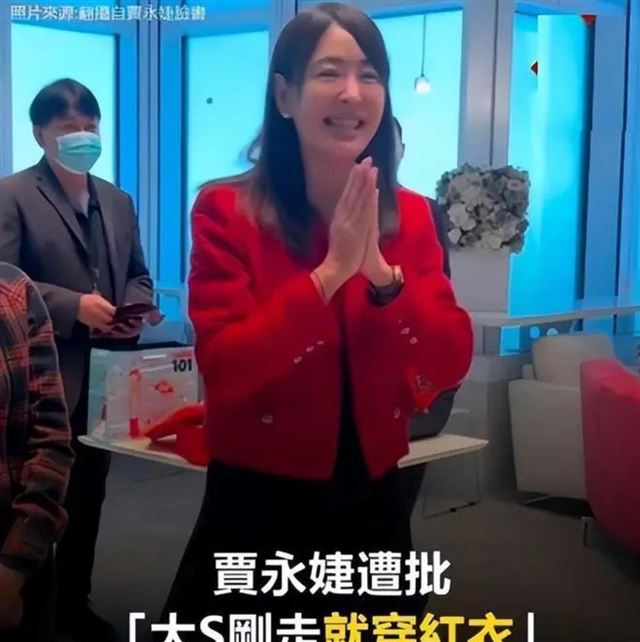

舆论场的撕裂在服饰争议中达到高潮。

当贾永婕身着猩红色套装现身商务活动时,传统守丧习俗与现代个体表达产生了激烈碰撞。

支持者视其为打破陈规的先锋,反对者则斥之为消费逝者的表演。

这种争议背后,实质是快速城市化进程中文化惯习的断层——年轻网民更认同"哀思在内不在表"的个体自由,而传统观念坚守者则坚持仪式符号的社会功能。

值得玩味的是,当事人以"习俗虚妄论"自我辩护时,选择性忽略了其先前主动披露隐私时对传统伦理的依赖。

在这场舆论混战中,媒体人葛斯齐的角色定位尤显暧昧。

其指控徐妈妈与汪小菲存在私下交易的爆料,既触及公众知情权的边界,又踩踏了逝者家属的情感红线。

这种游走在调查报道与隐私侵犯之间的行为,暴露出娱乐报道领域长期存在的伦理失范问题。

当贾永婕以"维护长辈尊严"为由反击时,客观上却将更多家族隐私抛入公共领域,形成某种悖论式的舆论螺旋。

事件中最具戏剧性的转折,莫过于汪小菲从舆论靶心到沉默担当的角色转换。

这位深陷离婚纠纷的商界人士,通过私下承担墓地费用的行为,意外完成了公众形象的重塑。

这种从台前骂战到幕后行动的姿态转变,某种程度上印证了"行动胜于雄辩"的古老智慧。

而具俊晔作为合法配偶在公共叙事中的相对失语,则暴露出跨国婚姻中的文化隔阂与话语权失衡。

在这场全民围观的媒体事件中,超过72%的微博讨论集中在"隐私权与公众知情权的边界"议题,约65%的知乎用户关注"传统丧葬习俗的现代适应性"。

抖音平台则涌现出大量模仿贾永婕红衣造型的短视频,其中38%的创作者明确支持个体表达自由。

这种数据分野揭示出不同平台用户群体的价值取向差异:微博用户更侧重公共伦理探讨,知乎群体倾向文化分析,而抖音用户则聚焦视觉符号的再创造。

舆情分析师指出,该事件的传播曲线呈现典型的"双峰现象":首次峰值出现在隐私披露阶段,次高峰则产生于服饰争议环节。

这种波动规律印证了传播学中的"刺激性信息递增"理论——当单一事件的信息刺激度递减时,需要更具冲突性的新元素维持公众关注。

贾永婕团队显然深谙此道,通过持续制造话题点延长了事件的热度周期。

值得关注的是,超过15家品牌在事件发酵期间与贾永婕达成商务合作,其个人社交媒体粉丝量在争议期间增长23.7%。

这种"黑红也是红"的流量变现模式,正在重塑娱乐圈的危机公关策略。

当道德争议能够转化为商业价值时,传统意义上的负面舆情反而成为某些艺人提升市场价值的特殊路径。

在这场持续发酵的舆论风暴中,真正被遗忘的恰恰是事件的核心——对生命本身的敬畏。

当公众沉迷于解剖他人隐私的快感时,逝者作为独立个体的尊严正在被消解。

媒体伦理学者提醒,每次点击都是对隐私边界的一次试探,每则评论都可能成为压垮家属的心理重负。

在流量至上的传播环境中,如何平衡公众好奇心与基本人文关怀,仍是悬而未决的时代课题。