2025年春季档最引人注目的现象级剧集《棋士》,正在以摧枯拉朽之势重塑国产悬疑剧的审美标杆。

这部由王宝强担任监制并领衔主演的作品,自3月25日登陆央视八套与腾讯X剧场以来,连续七天蝉联黄金时段收视榜首,豆瓣开分8.9的佳绩背后,是68.3%观众打出的五星好评。

当观众们纷纷拿起"显微镜"反复拉片时,才发现这部表面讲述围棋天才堕入犯罪深渊的故事,实则编织着一张覆盖人性、命运与社会阶层的精密棋局。

"镜头里没有废棋"的叙事革命,在《棋士》中达到全新高度。

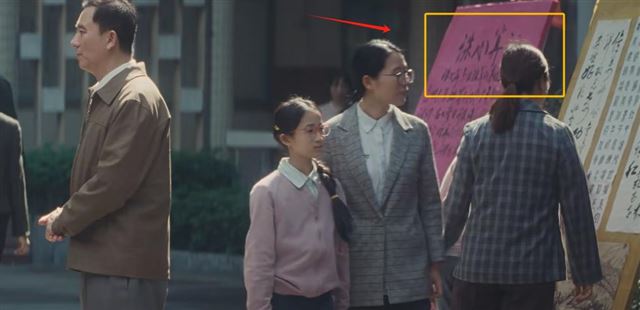

首集崔业被校长召见时,背景墙上粉笔书写的"珠心算"招生广告,与围棋教室冷清的景象形成残酷对比。

这个不足三秒的镜头,既暗示了少年宫"重珠算轻围棋"的功利取向,又为崔业微薄的课时费埋下注脚。

当观众二刷时才会惊觉,银行经理询问"秦晓铭是否到岗"的闲谈,与后续劫持案形成完美闭环——这个看似无关的路人甲,正是绑架案的关键人证。

剧中"道具即密码"的设计理念令人拍案叫绝。

崔业窗台上的白胡子老头玩偶,实为兄长崔伟所赠的旧物。

当他用新购的同款玩具替换时,镜头特写中颤抖的手指与刻意对齐的摆放角度,将扭曲的兄弟情仇展现得淋漓尽致。

这种视觉符号的运用在第四集达到高潮:崔业焚香时选择九柱而非传统三柱,"求功德圆满"的执念透过缭绕烟雾,暴露出他深藏心底的权欲渴求。

人性迷宫的多维构建,让每个角色都成为照见现实的棱镜。

崔业表面是唯唯诺诺的围棋教师,实则暗藏獠牙:他能在棋盘上推演完美犯罪,却在面对妻子高淑华时暴露出破碎的脆弱感。

王宝强为塑造这个复杂角色,不仅暴瘦14斤使颧骨凸显病态,更设计出独特的肢体语言——被豪车司机呵斥时条件反射般蜷缩肩颈,接电话时小拇指无意识的抽搐,将长期压抑者的生存本能刻画入微。

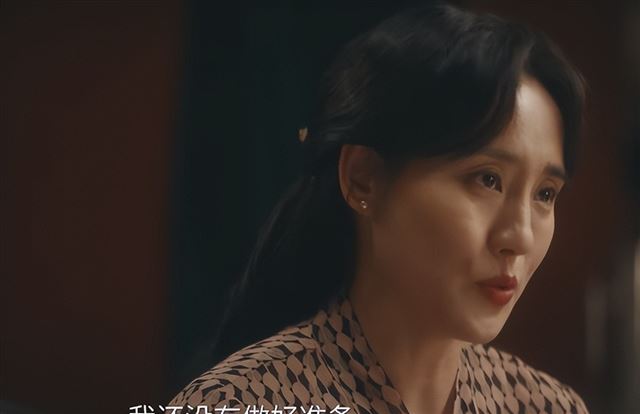

高淑华这个角色堪称近年国产剧最精妙的女性塑造。

当她声称"被迫"接受王红羽的出国邀请时,镜头扫过英语补习教材与精心搭配的套装,"没做好准备"的推脱不过是维持体面的遮羞布。

与之形成镜像的是王红羽的"变色龙"属性:面对普通教师时的傲慢无礼,得知崔伟刑警身份后的谄媚变脸,将商界枭雄的拜高踩低演绎得令人脊背发凉。

视听语言的先锋实验,让《棋士》突破类型剧窠臼。

导演大胆采用围棋棋谱式的分镜设计,关键场景的运镜轨迹严格遵循"星位—小目—目外"的落子规律。

当崔业策划银行劫案时,监控画面的网格化呈现与围棋棋盘的叠加,形成强烈的隐喻冲击。

更令人称道的是声效设计:围棋落子的清脆声响始终贯穿全剧,在审讯戏中幻化为心跳声的变奏,当崔业心理防线崩溃时,棋子撞击声陡然增强为震耳欲聋的轰鸣。

这部作品引发的社会学讨论热潮,印证了其超越娱乐产品的文化价值。

中国围棋协会最新数据显示,剧集播出后围棋培训机构的咨询量激增237%,"崔业现象"更成为心理学界研究的新课题。

北京电影学院已将其列入教材案例,学界公认这是"新黑色电影"的本土化成功实践——用犯罪叙事的外壳,包裹着对知识精英困境的深刻叩问。

在流量至上的影视生态中,《棋士》创作团队坚守的"匠人精神"尤为珍贵。

道具组为还原90年代少年宫场景,实地测绘7省23所老校舍;编剧团队历时三年打磨剧本,仅崔业兄弟的人物小传就达十二万字;王宝强为三分钟的长镜头哭戏,连续36小时不眠不休寻找最佳状态。

这种近乎偏执的艺术追求,最终凝结成荧屏上每个毛孔都散发质感的视听盛宴。

当观众为层层反转的剧情惊叹时,制作组早已在细节中预埋答案。

崔业总是不自觉摆弄的檀木念珠,最终成为指认犯罪的关键物证;王红羽那句"下海淹死的都是会水的"的狂妄断言,恰是他自己命运的反向预言。

这些精心设计的符号矩阵,让《棋士》成为值得反复品味的影视文本——就像崔业痴迷的珍珑棋局,每次推演都能发现新的破解之道。

这部注定载入国产剧史册的作品,用事实证明悬疑类型片的终极魅力不在谜题本身,而在于对人性的深度勘探。

当崔业在暴雨中凝视棋盘时,镜头缓缓推近那双布满血丝的眼睛,我们看到的不仅是犯罪者的疯狂,更是时代洪流中知识分子的集体焦虑。

这种超越类型的艺术野心,正是《棋士》能够击穿圈层、引发全民热议的根本所在——它既是一面照妖镜,映出人性深渊的暗流涌动;也是块多棱镜,折射着当代中国社会的复杂光谱。