很多人都非常清楚“专家”在现在的网络上已经成为了一个贬义词,著名作家余华就讲过这样的观点。其实这是有一定道理的,从中国进入网络时代以来,网上各种各样的“专家”层出不穷,发表了大量不符合现实情况,甚至是一些违背常理的言论。以至于很多人说,“专家”说往东,你往西面走就对了;“专家”说会涨价,你坐等降价就行了。也正因为如此,“专家”这个曾经在各个领域具有突出贡献的名词沦落为假、大、空的代名词,不得不让人感到唏嘘。对于社会发展来说,这不是一个好现象,网络不是不法之地,必须对这些所谓的“专家”进行一定的限制,以恢复那些真正为民谋福利,为国做贡献的专家的名誉。

我们回到标题来看,大家知道一些伪“专家”的特点就是脱离实际,满嘴空话,不具备基本的生活常识和一些领域内的基本常识。那么我们回头看一看我们身边的年轻人,看看我们的孩子们,是不是也面临这样的问题?老话常说:四肢不勤,五谷不分,衣来伸手,饭来张口。这是指一些非常懒惰的人,也是指一些不具备基本生活常识的人,其实从根本上来说,这个特点与当前的很多“专家”非常类似。随着时代的发展,我们孩子们享受到了更好的生活,我们的年轻人再也不会面临我们当初那一代的苦难,他们似乎都是在温室中长大。而这一代年轻人成长起来之后,在他们中间或多或少也会有人在很多领域做出巨大的成就,但是由于缺乏了相应的经历的知识,他们也极有可能成为下一个“专家”。

我记得当年我一个朋友带着他的妻子和孩子到我们农村来玩,既算是探亲访友,也算是领略一下农村的风光。当我带他们经过一片片碧绿的麦地的时候,他的妻子惊讶的对我说:你们这里难道都以菜为主食么?然后指着一大片的麦子地说,居然种了这么多韭菜。她的无心之语引得众人哄堂大笑,知道那是麦子而不是韭菜之后,她不好意思的表示,这一趟农村真得没有白来,可算是长了见识了。到了村里,他的孩子看到邻居家中的黄牛说:哇好多奶牛,于是闹着要去体验一下挤牛奶。后来我们告诉这个孩子,这是黄牛,是耕地用的,还有水牛,这些牛不能产奶,只有奶牛才能产奶。这个孩子觉得奇怪,因为在他的认知里,只知道有奶牛,而不知道有耕地的黄牛;只知道宠物鸭,宠物猪和宠物狗,而不知道一些家禽原来是给我们提供食物的重要来源。

前些天,一篇名为《山花寻海树,不如就春风》的文章引发了全国网友的热议。在这篇文章里,武汉大学研究生顾某对选调分配的地点——甘肃嘉峪关不是很满意。虽然没能留在家乡兰州,历经导师的劝说、父母的鼓励、一度放弃之后,顾某还是不情不愿地前往嘉峪关就职选调生,随之流露出懊悔、不甘的情绪,乃至于对嘉峪关“恶语相向”。在她的印象里,嘉峪关就是落后的戈壁滩小县城。也正因为如此,这位女硕士表示自己面对这样的环境内心非常不满,并用“在那里被禁锢,动弹不得”等词语来形容当地,从而引发了广大网友的怒斥和批评。对一个大学生来说,如果只把享受放在第一位,如果只把个人私利放在第一位,这样的价值观是极其不合适的。试想一下,她如此反感自己的生活环境,如果没有这样的经历,她今后会不会也成为一个“专家”?

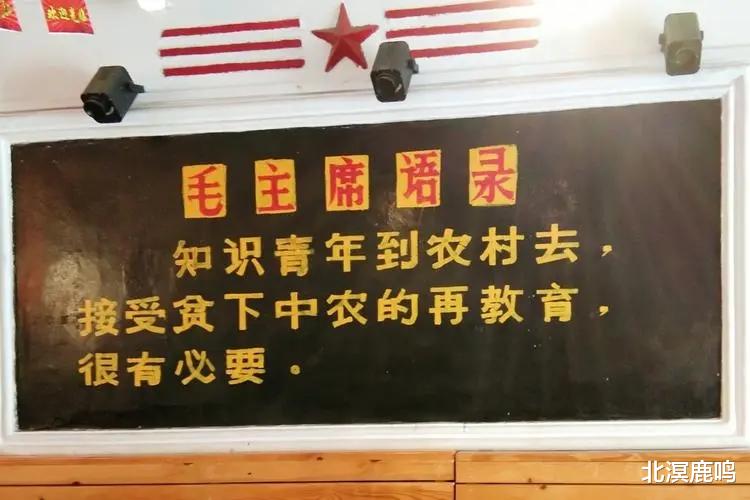

也正因为如此,我非常赞成当年毛主席的那个号召,也就是提出了:知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育。现在看起来,毛主席当年的这个政策简直是太英明了,战略眼光更是非常长远,能够有效地避免一些脱离实际事情的发生。在这样的大潮影响之下,全国人民不论是专家教授,还是一些官员知识分子,再或者是一些年轻人,通过几年的农村教育,基本上掌握了农村的真实情况,了解了底层人民群众的真实需求,为今后政策的制定和自己的研究方向奠定了坚实的基础。在那个年代,专家学者、知识青年、各级党员领导干部都能够与贫下中农打成一片,加深了与群众之间的联系,形成了鱼水之情,为共和国的发展建设提供了最真实的第一手数据。

反观我们现在的专家学者和领导干部,尤其是一些在仕途上一路升迁的年轻党员干部们,很多人年纪轻轻就身居高位,虽说是也曾经在基层呆过。但是他们似乎全都没有真正与群众打成一片,更不了解老百姓的所思所想,更没有经历过基层磨难的历炼,更别说与群众有什么浓厚的感情了。很多年轻干部之所以到基层过渡一下,是因为我国的干部任职规定里有必须有基层任职经历这一条,否则以他们的观念,是决不想到基层来工作的,哪怕只有短短的几个月挂职。从上面那位武大女硕士的内心真实想法来看,我的这种担心是有根据的,也是我们今后必须面临的一些重要问题。

我们比如在北京长大的年轻人,他所能够见到的,体会到的最贫穷的基层,或者就是周边居委会那些人。但是相对于边远地区,尤其是云南、贵州、青海、甘肃之类的艰苦边远地区,他们能够想象出来当地人民群众的生活水平么?能够体会出当地老百姓生存的艰难么?如果这些年轻人今后一旦走上了更高的领导岗位,甚至到一些重要的民生部门任职,他们在做出一些决策,提出一些建议的时候,能够做到实事求是么?能够符合社会发展的真实情况么?对于这一点,我估计很难。对于我们现代在城市里长大的孩子来说,其实也同样面临一样的情况,这些孩子从小就在温室中长大,虽然不说是四肢不勤,但如果说他们是五谷不分肯定不会冤枉他们。那我们的这些孩子在未来的道路上,也会逐渐走上各自的工作岗位,也会成为各领域的专家。

前两年,网上有一部电影《长津湖》大火,里面有一个情节是一个小战士每天的口粮只有一个土豆。看到这个情节,网上居然有大量的年轻人说:这也太假了,一个人一天只有一个土豆怎么能够活下去呢?我不知道看到这篇文章的人有多少人经历过60年代初的大饥荒,可以说别说是一天一个土豆了,就是没有土豆,只有草根和树皮,也能够维持一个人很长时间的生命。其实之前我在2000年左右的时候,也有过类似的经历,只不过相对于抗美援朝的时候要稍微好一点。之所以这些年轻人认为这个情节太假,认为不可能,那是因为他们根本都没有经历过苦日子。就像现代很多的年轻人,经不起一点点挫折和打击,一遇到一点不顺心的事,或者是难以解决的事,不是想尽各种办法去努力解决,而是选择一味的逃避,甚至通过一死了知的方法来逃脱,这是非常不理智的想法。

对于这些年轻人而言,一旦有了相应的成就之后,由于不了解基层一线的疾苦,不了解民生之多艰的情况之下,他们在很多场合发表的一些言论,做出的一些创新,或者是制定的一些政策,能够符合实际么?我看很难。那么如果是这样的话,那这些孩子成长起来之后,是不是又成为了下一个所谓的“专家”呢?因此,我强烈建议在中小学的时候,把一些学校所谓的“研学”,也就是到很多景点游玩,改成参加体力劳动,或者到农村去体验生活,当然其中更要穿插一些爱国主义教育基地的内容。以便于让这些孩子们感受到生活的不易,感受到底层人民的辛苦,从艰苦的生活中增长知识和才干,也能增加孩子的感恩心理。

所以说,我们现代的年轻人最缺乏的不是营养,不是知识,更不是一些技能,而是缺乏相应的经历。很多年轻人在如此安逸的环境之下,已经习惯了美好的生活,他们很多人从没有过基层一线的经历,也不可能了解基层一线人民群众的想法。一旦当这些人走上领导岗位,或者是做为国家政策的建议者和制定者,他们只能根据自身的经历来影响决策的制定,而这种情况是非常可怕的。因为他们的人生履历是残缺不全的,缺乏了对一些事物最基础的认识,研究制定出来的东西也必定是残缺不全,或者是非常片面的。而这种现象的出现,不仅容易使很多事物脱离实际,不符合当前中国的国情,也会引发老百姓的反感,最后就会阻碍中华民族伟大复兴的进程,大家觉得呢?