引言

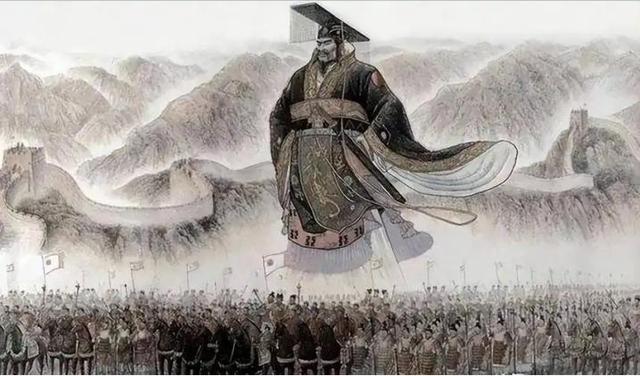

公元前221年,秦始皇以“书同文”政策终结了战国时期文字异形的局面,成为中华文明史上的重要转折点。但在此之前,齐、楚、燕、赵、魏、韩等六国长期处于语言和文字差异显著的割据状态。这种差异究竟如何影响国家间的交流?六国是否具备通用语言?这些问题不仅关乎古代社会的运作逻辑,更折射出文化统一对政治整合的决定性作用。本文将从文字差异、语言交流方式及统一文字的历史影响三个维度展开分析。

一、文字异形:从多样到统一的必然

战国时期,六国文字虽同源於商周金文,却因政治割裂和文化自主性逐渐分化。据考古发现,楚国文字飘逸如鸟虫,燕国文字保留北方游牧民族的粗犷线条,而秦国小篆则以方正简约为特征。这种差异不仅体现在字形结构上,甚至同一字的偏旁组合亦无固定规律,如“马”字在齐、楚、秦三国的写法迥异。

文字差异对政务和商贸造成直接阻碍。例如,楚国官员解读魏国文书时,需耗费大量时间辨识字形,甚至依赖专职“通文士”进行翻译。商鞅变法时期,秦国为强化统治,曾将法律条文刻於竹简广布民间,但六国百姓因文字差异难以理解,导致政策推行受阻。正因如此,秦始皇称“文字异形”为“天下之大患”,将其与“车不同轨”并列为分裂隐患。

二、雅言与方言:跨越障碍的沟通智慧

尽管文字差异显著,六国在语言层面却存在通用基础——周王室推行的“雅言”。这种以镐京方言为基础的官方语言,如同先秦的“普通话”,成为外交、会盟、商贸等跨区域活动的沟通工具。孔子周游列国时“诵《诗》《书》皆雅言”,孟子与梁惠王论政亦用雅言,足见其通行范围。

然而,雅言的普及存在阶层局限性。平民日常仍使用方言,如楚人吟唱《楚辞》需用楚语方显韵律,燕赵之地则混杂戎狄语音。为应对方言障碍,民间发展出独特的交流方式:商人以“手势比划法”交易布匹,边境戍卒用烽火符号传递军情,甚至出现专门教授多国语言的“译馆”。这些自发形成的沟通机制,虽能维持基本交流,却难以支撑大规模的国家治理。

三、书同文:政治整合与文化认同的基石

秦始皇统一文字绝非简单的字形规范,而是深层的政治整合工程。李斯等人以秦篆为基础,吸收六国文字中易识别的部件(如“水”旁统一为三点水),淘汰过于繁复的异体字,最终形成小篆体系。这一过程暗含权力博弈:楚文字因曲线过多被斥为“蛮夷之风”,齐文字则因结构松散被视为“失周礼之正”。

文字统一迅速显现出治理效能。云梦秦简记载,南郡守腾将《田律》刻成小篆颁行各县,原本需要月余解读的文书,三日即可实施。更深层的影响在於文化认同的塑造。六国遗民书写小篆时,潜移默化地接受“秦制即华夏正统”的观念,这与“车同轨”“行同伦”共同构成意识形态的统一场域。正如《剑桥中国秦汉史》所言:“文字一致性抵消了方言的离心力,使中国避免了欧洲式的长期分裂。”

结语

战国时期的文字与语言差异,既是文化多元性的体现,也是政治分裂的缩影。六国通过雅言、符号、翻译等工具实现的有限交流,终难满足大一统帝国的治理需求。秦始皇的“书同文”政策,以强制性手段完成了文化整合,其意义远超文字本身:它使分散的地域文化被纳入同一符号系统,为“书同文、语同音”的中华文明共同体奠定基石。正如秦简中一句小篆所书——“海内为郡县,法令由一统”,文字的统一最终成为维系中国两千年大一统格局的文化基因。