铃兰抗涝实验,南方洪涝区,河岸种植报告,垄沟高度设计

在南方的一些地区,洪涝灾害是比较常见的问题,这对于河岸的植被种植是一个很大的挑战。今天咱们就来聊聊铃兰在南方洪涝区河岸种植的情况,重点是围绕铃兰抗涝的实验以及垄沟高度设计的相关报告。

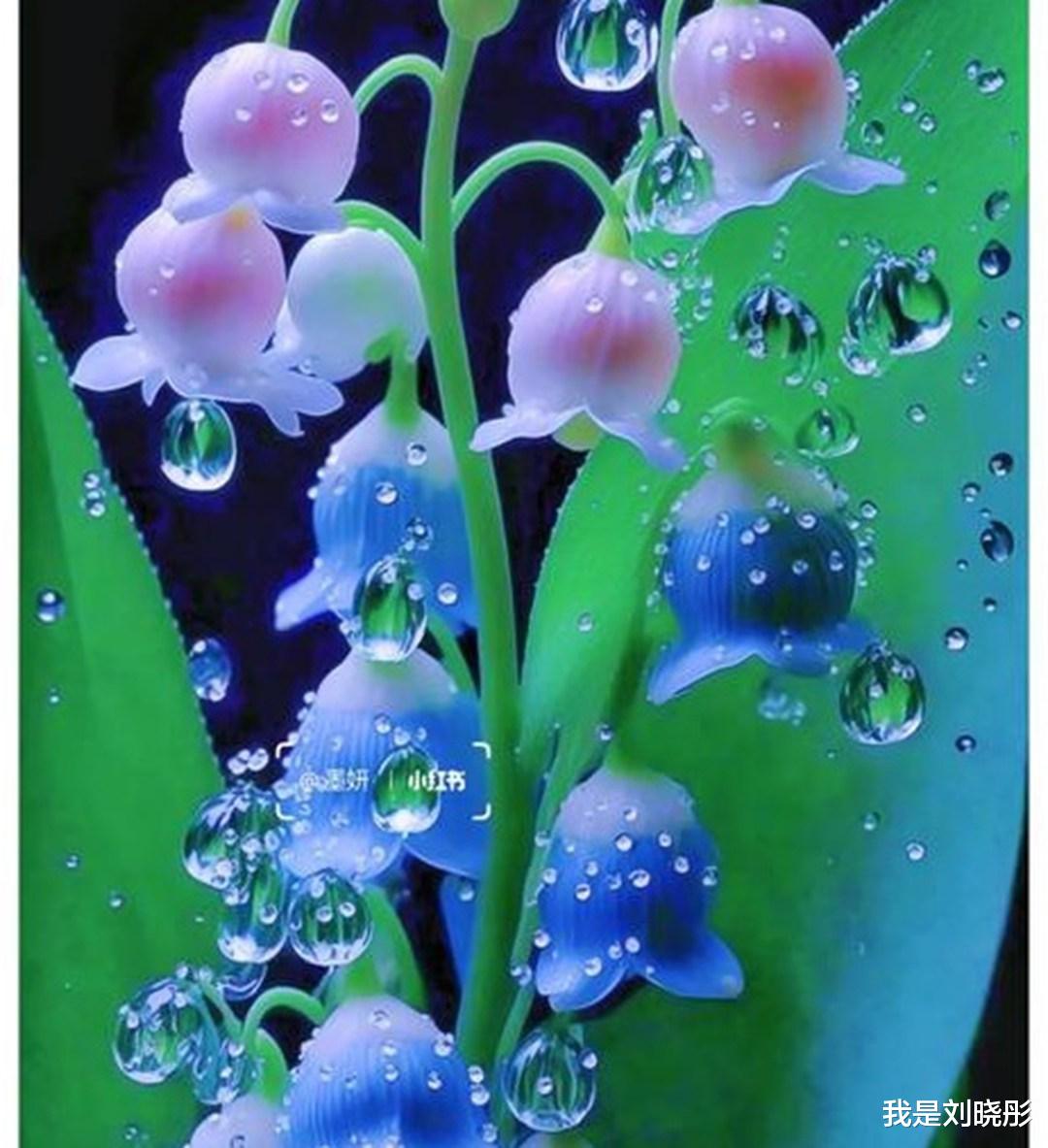

铃兰是一种很漂亮的花卉,它的花朵洁白如雪,就像一串串小铃铛挂在茎上,在微风中轻轻摇曳,特别迷人。不过呢,在南方洪涝区种植铃兰可不是一件简单的事儿。咱们先说说铃兰的一些特点吧。铃兰喜欢生长在半阴的环境里,它不太能经受住强光长时间的直射。而且铃兰对土壤的要求也不是特别高,但是比较喜欢疏松肥沃、排水良好的土壤。

在南方洪涝区的河岸种植,首先面临的问题就是积水。咱们经常看到,在一些洪涝过后,很多植物都因为积水太多,根部泡烂而死掉了。我有个朋友是广东这边的,他在自家院子里种了些其他的花卉,像绣球花之类的,一到暴雨季节,就经常积水,那绣球花就老是生病,叶子发黄,花朵也开得不好。这就说明积水对于花卉的伤害是很大的。那铃兰要是种在这洪涝区的河岸,会不会也有同样的问题呢?

我们来看看不同的种植场景。比如说在南方某城市的江边,有一片打算用来改造的河岸绿地。这里的地形是那种有一定坡度的,周围都是居民区。原本打算种些常见的花卉,但是又担心洪涝的影响。有人就提出了种植铃兰的想法。那在种植之前,就得好好规划一下。

说到垄沟高度的设计,这可是很关键的一点。从理论上来说,垄沟的高度要根据当地的洪涝可能出现的最大水位来确定。比如说,如果当地有记录以来,洪涝水位最高能达到0.5米,那么垄沟高度可能就要设计到0.8米,要给铃兰的生长空间留出余地。

那不同品种的植物对比又是怎么回事呢?咱们先对比下铃兰和鸢尾。鸢尾在很多地方也被用来美化环境,而且鸢尾的耐涝性相对铃兰来说要强一点。鸢尾的根系比较发达,它能更好地在湿地的环境中生长。在南方某河岸种植鸢尾的区域,即使在相对较轻的洪涝情况下,鸢尾受到的影响也相对较小,它的茎和叶仍然能够保持比较好的生长状态。而铃兰如果遇到同样情况,可能就会有些吃力。

再看看铃兰和菖蒲。菖蒲也是河岸常见的植物,菖蒲非常耐湿,它的水分吸收和代谢的能力和铃兰不太一样。菖蒲可以在水里长时间浸泡,但是铃兰就不行。有华北地区的植物爱好者分享说,他在自己的小花园模拟河岸环境种植这两种植物,发现铃兰只要根部稍微有积水超过三天,就会有叶子发黄的现象,而菖蒲在同样条件下并没有什么反应。

在广东的一个实验项目中,对铃兰在洪涝区的种植进行了长达一个月的观察。开始的时候,按照预计的高度设计了垄沟,大概是0.8米。种植之后呢,前三天铃兰的生长还算正常,它的新叶有慢慢长出来的迹象。但是到了第七天的时候,一场小暴雨过后,虽然没有达到预计的洪涝水位,但是铃兰的部分叶子开始有了下垂的现象。这让种植的人员开始思考,是不是垄沟高度设计还不够合理,或者排水系统还有需要改进的地方。

又过了15天,南方进入了一个相对雨季比较集中的时段。在这个期间,铃兰所在区域的水位确实有了明显的上升。由于垄沟的存在,铃兰周围的积水开始慢慢往垄沟里排,但是速度没有想象中那么快。这时候就发现,铃兰根部有一点点轻微的腐烂迹象。这可能是由于排水的速度跟不上积水上升的速度,导致根部的水汽含量过高。

再看看一个月后,铃兰整体的生长情况并不乐观。虽然有垄沟的存在,但是因为南方持续的高温和潮湿天气,加上排水不畅,铃兰的生长受到了很大的抑制。这和在干燥地区种植铃兰是完全不同的情况。比如说在华北地区,昌平有个草莓种植户王师傅,他说在华北干燥的气候下,只要合理浇水施肥,铃兰的种植就比较容易,生长也很快。一个月左右就能看到很明显的生长变化,花朵也能正常孕育开放。

那对于南方洪涝区河岸种植铃兰,怎么改进种植方案呢?首先,在垄沟高度设计上,要根据当地气象部门多年来对洪涝水位的统计数据来确定。而且不能仅仅只考虑水位高度,还要考虑水的流速。如果水在洪涝来临时的流速比较大,那么垄沟的坡度也要合理设计,让水能够快速排走。

其次,对于铃兰本身的种植方式也可以进行调整。比如说,可以采用盆栽和地栽相结合的方式。在一些容易被积水淹没的重点区域,可以把铃兰种在比较高一点的容器里,然后把容器放在合适的位置,再通过合理布局容器之间的位置和排水系统来减少积水的影响。这种方式就像是在福建有一些海边人家,他们为了应对偶尔的台风带来的水涝,在院子里种花的时候会用高的花盆来种植一些比较娇贵的花卉。

还有就是对铃兰周围土壤的改良。可以在土壤里添加一些能够提高透气性和排水性的物质,比如粗沙、蛭石等。有广西的种植爱好者尝试过在容易积水的区域种植铃兰的时候,在土壤里加入了大量的粗沙,结果铃兰在经历小范围积水的时候,比没有添加粗沙的区域生长要好很多。

在南方洪涝区河岸种植铃兰,还可以考虑和别的植物搭配种植。就像前面提到的鸢尾和菖蒲,可以把它们和铃兰搭配种植。鸢尾和菖蒲在洪涝期可以起到一定的缓冲作用,它们的根系可以在一定程度上改善土壤的结构,增加土壤的透气性。比如在广西的一个湿地项目中,设计师把铃兰、鸢尾和菖蒲按照一定的比例搭配种植,在一次较大的洪涝过后,铃兰的生长情况比单独种植要明显好很多。

现在我们回过头来看,铃兰在南方洪涝区河岸种植面临了这么多的挑战,从最初的垄沟高度设计不合理,到铃兰本身对洪涝环境的适应性,再到和其他植物的对比以及不同的种植方式、周围土壤的改良,每一个环节都影响着铃兰的生长。那大家觉得,如果在云南这样的以山地为主,洪涝情况和南方平原地区又有所不同的地方种植铃兰,又该做出哪些不同的调整呢?这是一个很值得思考的问题,也是希望通过这样的讨论,能让更多的人关注到在特殊地理环境下植物种植的多样性和复杂性。