提起王阳明,去世近500年后仍无人不知无人不晓,其实在与王阳明同时期的明代中叶,还有一位广东人与他共执当时理学界之牛耳,并称为“王湛之学”,他就是广东广州府增城县甘泉都(今广州市增城区新塘)人湛若水。

明弘治十八年(1505年),40岁的湛若水中进士,与34岁的王阳明初见,王阳明称颂:“守仁从宦三十年,未见此人。”这里所谓从宦三十年,是指随父亲旅居京华开始。湛若水亦赞叹:“若水泛观于四方,未见此人。”两人可谓相见恨晚,惺惺相惜。可惜500年后,世人只识王阳明,而湛若水,恐怕连广州本地人知道的都不多。

湛若水是谁?为何他与王阳明既是好友,又有学术分歧?为何王阳明人生最后一首诗是写自己拜访湛若水旧居时的感受?寻访明代湛若水墓,也追寻这位被世人遗忘的明代大儒故事。

湛若水是明代中期人,生于明成化二年(1466年),27岁中举人,29岁拜广东唯一一位从祀孔庙的大儒陈献章为师,成为白沙学说的衣钵传人,陈献章逝世后,湛若水服丧3年,40岁中进士第二名,开始入仕,后历任南京礼部、吏部、兵部尚书,明嘉靖三十九年(1560年)去世,享年95岁,死后被追赠太子少保。

湛若水当官的同时不忘讲学,他在继承陈献章学说的基础上,创立了“甘泉学派”,与王阳明的“阳明学”被时人并称为“王湛之学”。湛若水以“随处体认天理”为宗,自称“阳明与吾言心不同,阳明所谓心,指方寸而言,吾之谓心者,体万物而不遗产也”。

湛若水在全国各地创办书院近40所,弟子多达数千人。《明史》记载:“时天下言学者,不归王守仁,则归湛若水,独守程、朱不变者,惟柟与罗钦顺云。”可见王湛两派学说之盛。

可就是这么一位明代大儒,现在居然成了鲜为人知,哪怕是正宗的老广,恐怕也没几个听说过湛若水,好在增城还有一座湛若水墓,400多年前的墓葬,至今保存较好。

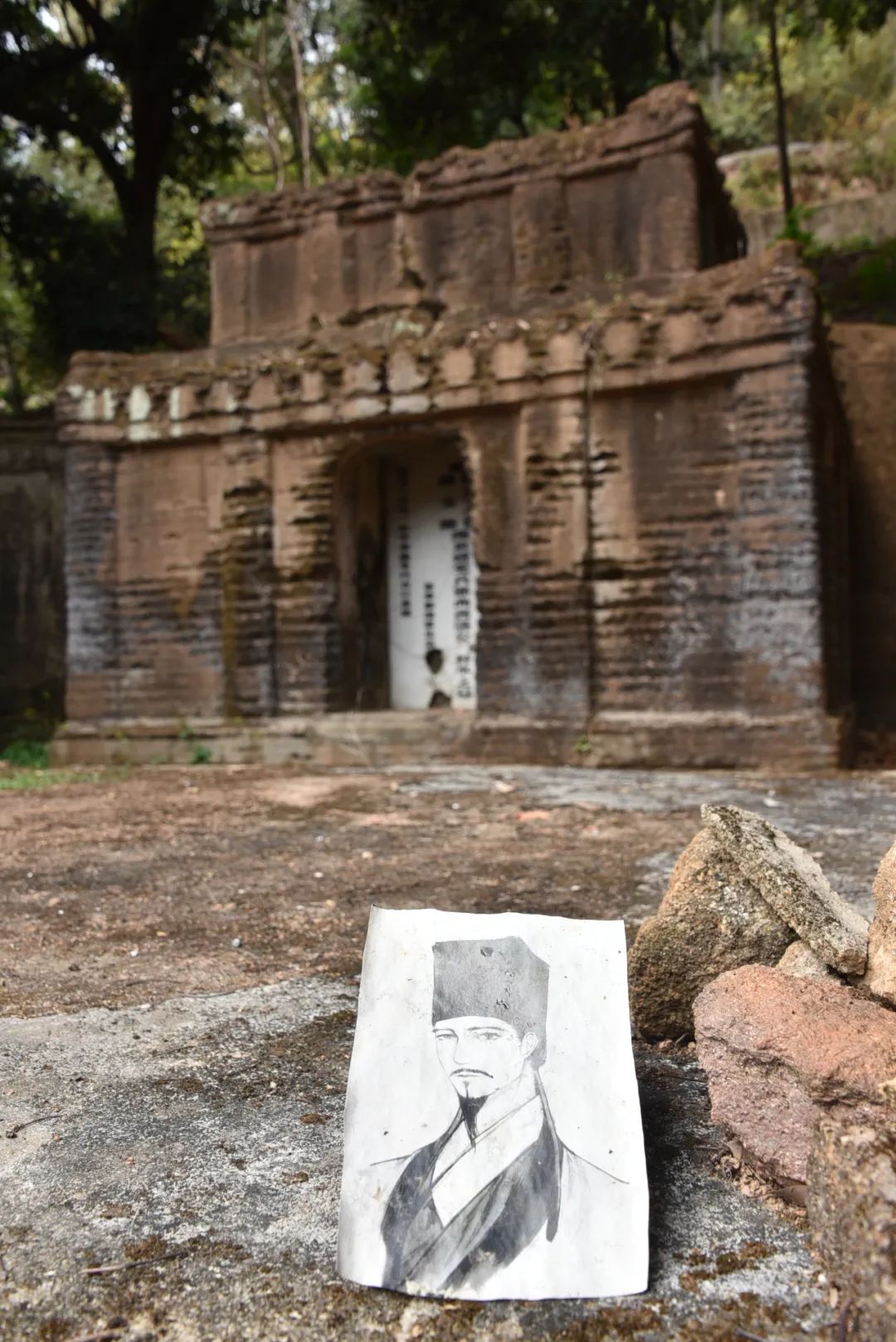

顺着导航来到湛若水墓,路边有指示牌,车子停在路边,沿着土路步行约5分钟,穿过一片茂密的荔枝林,明代湛若水墓便出现在落叶中。

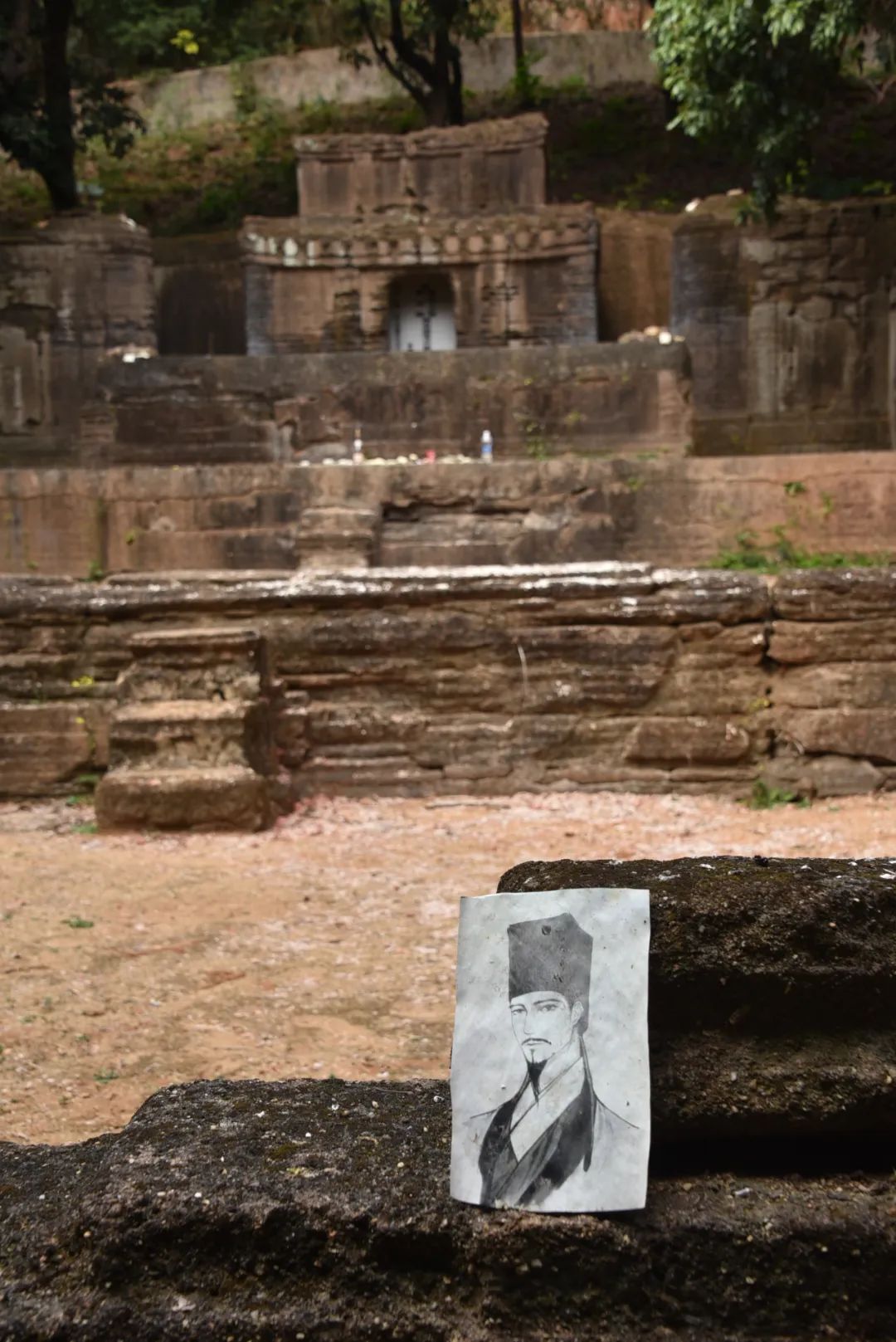

这是一座历经了400多年风雨的明代灰砂三合土版筑交椅墓,虽然神道已然不存,两旁的石像生也所剩无几,墓碑也不是原物,但墓主体依然完整,风雨的冲刷,也让三合土墓墙显得十分沧桑。

墓体左侧有石人文官一尊,石马一匹,两侧原依次排列有石人、石马、石虎、石羊。

以前墓前50米处还有石牌坊一座,现仅存残石柱、残石础。看之前图片,墓旁有石人一对,文武官各一、石马一对,如今仅有文官一尊和石马一匹,不知其他石像是否已经移去他处,还是被我遗漏。

文物保护碑有两块,省保碑立在墓旁,1991年的县保碑则嵌在墓体的板筑墙上,这是一块破坏文物的文保碑。

第二级拜台左右两边的板筑墙上分列双钩篆文“山斗八座,贞儒千载”、“九十五年,全归不朽’’,这是对他学术辉煌一生的赞誉。

墓碑上是他的官职和谥号,可惜古墓在1989年曾遭盗掘破坏,墓碑被砸,现碑是1991年其后裔子孙重立的。

湛若水墓是一座典型的明代交椅墓,交椅墓在东南地区比较常见,就是墓体像一把太师椅,“太师椅”或者“交椅”在中国传统社会语境中有着官位富贵的象征,交椅墓既有让祖宗在太师椅上坐得舒舒服服好受后世祭拜的意思,也有祖宗在阴界做官保佑子孙的寓意。

湛若水墓规模不算特别大,比起中山板芙镇明代末期的何峻岗墓要小很多,上图为何峻岗墓,也是我见过最大的明代非帝王墓葬。

湛若水一生与“心学集大成者”王阳明相交甚笃,湛若水比王阳明年长六岁,却比王阳明晚去世32年,哪怕后来两人学术观点出现分歧,依然保持着良好的友谊。

明嘉靖七年(1528年),王阳明返乡之旅路过湛若水的家乡广州增城。在湛若水的倡议下,增城重修了纪念王阳明六世祖王纲的忠孝祠。王阳明拜谒先祖之后,径直来到湛若水故居,可惜若水此时不在,阳明只得以诗明志。在《题若水居》中,王阳明吟诵道:“我闻若水居,近连菊坡麓。十年劳梦思,今来快心目。徘徊欲移家,山南尚堪屋。渴饮若水泉,饥餐菊坡菊。行看罗浮云,此心聊复足。”王阳明希望有朝一日能够“移家山南”,与湛若水比邻而居,继续探讨圣学。

王阳明人生最后一首诗,写给了湛若水,他在《书泉翁壁》中再现了王阳明拜访若水故居时的心境,“我祖死国事,肇禋在增城。荒祠幸新复,适来奉初蒸。亦有兄弟好,念言思一寻。苍苍蒹葭色,宛隔环瀛深。入门散图史,想见抱膝吟。贤郎敬父执,童仆意相亲。病躯不遑宿,留诗慰殷勤。落落千百载,人生几知音。道通着行迹,期无负初心。”

一句“落落千百载,人生几知音”,表达了王阳明对湛若水一生的情谊,增城游历之后,王阳明继续踏上返乡旅途,次年1月于江西南安去世,享年五十七岁。王阳明逝世后,湛若水又为其撰写了《阳明先生墓志铭》和《祭王阳明先生文》,25年后,已经88岁的湛若水倡议重修增江忠孝祠,将王阳明题诗刻在碑石上,以供后人缅怀。