老话说得好,没有规则就乱套了。

法律一直是历代君王加强中央集权、稳固统治的重要手段,他们得紧紧抓在手里。看看历史就知道,那些能长久存在好几百年的王朝,都有一套既完善又合理的法律。明朝就是个例子,经历了十六位皇帝,靠着特别管用的法律体系,把那么大一片地方管理得稳稳当当。

明朝统治了两百七十多年,这期间,他们让法律从简单的规定变成了有案例可循的条文。而且,明代法律还慢慢从“管事的”变成了“判案的”,这样的变化让法律更贴近实际情况了。

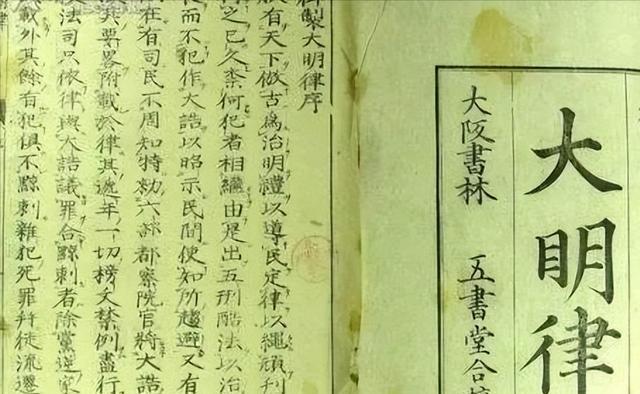

【从《大明令》看“乱世重典”下的明初法律体系】

对于刚带领大家熬过元末农民起义的明太祖朱元璋来说,建国后头等大事就是让全国从混乱中快点稳定下来。因此,他提出了“国家新建,得先整顿规矩”的治国方针,并且参考了唐宋的法律制度,制定了以《唐律》为基础的明朝初期法律。

写于吴元年十二月的《大明令》和《大明律》,一个管国家政令,一个管刑罚法律,两者一起管着当时的社会关系。特别是那个被当作国家“政典”的《大明令》,它就像是个法律规矩,清清楚楚地写下了国家的基本制度,而且后面明朝好几百年都是靠它来治国的。

说起来,《大明令》这部法典,讲的是“合适最好,法律要简单”的道理,但它作为“明初的基本规矩”,看起来好像有点不够格。跟咱们现在用的《宪法》比起来,《大明令》总共才一百四十五条,简直是“简单”到不行了。不过,朱元璋是为了避免法规太多太复杂,免得小官们钻空子,才特意把它弄简单的。这样一看,它也确实挺适合当时社会“啥都得从头开始”的情况。

说起来,《大明令》就是按照六个部门的工作,给明朝初期政治、经济、军事、礼仪、司法这些方面定了个大体的规矩。而每个大类下面,还有很多详细的法律条款,都是用命令的形式,把这些规矩讲得更明白了。

挺有意思的是,可能是因为篇幅“不够”,《大明令》里并没有详细说明违规了怎么办,只是简单地说了句“按法律来处理”。所以看来,专门惩罚违法行为的《大明律》就像是给《大明令》配套使用的说明书一样。

因为明太祖觉得乱世得用严刑峻法,所以在明初重建法律系统时,他采用了“令”和“律”结合的方式,这样能更好地稳住局面。毕竟,行政法律和刑事法规加在一起,大部分情况都能应对了。而且,《大明律》虽然有些条款轻重不太合适,但条目不多,用来吓唬那些心术不正的人正合适。

【“因时制宜”:洪武年间律令体系的变革】

从《大明令》和《大明律》是怎么出现的来看,这两部明朝初期的“国家重要法律”出台得挺突然的;而且,要在仅仅一年的时间里就制定好这么重要的法律,对编写的人来说也相当不容易。

幸亏朱元璋皇帝提出了“按照唐朝旧制,适当增减”的想法,给编写法律的人带来了启发。他们看了看唐朝和宋朝的礼仪规矩和法律条文,本着“能用的就用”的态度,照着唐宋的法律样子,完成了《大明令》和《大明律》的制定。这两部法律呢,就成了洪武年间法律体系的“主干”,构建起整个框架。

从那时候的社会情况和实际的法律制定需要来说,朱元璋选择把律令放在一起作为法律形式,主要是基于下面这两个考虑。

一种方法是利用“令”这种法律条文自带的“威严”特性,来建立皇帝为尊、权力集中的统治体系。

简单来说,不管是哪种以皇帝名义发的诏书、命令,大体上都可以叫做“令”。就像历史剧里常出现的册封文书、亲手写的诏书、还有宣告,都是“令”的一种。但如果说得更精确点,“著为令”里的这个“令”,特指把一条条单独的法令集合起来,编成的法令大全。这里面既有皇帝直接下的命令,也有皇帝点头同意后,详细规定怎么执行的一些政策细则。

“令呢,就是分清楚尊卑贵贱这些等级,还有国家的规矩。”洪武初年时,出的那个总管治国的令,既是要给明朝的法律做个榜样,也是想让这个简单明了、直接说到问题点子上的大法,成为老百姓和官员们做事的标准。

因为“令”既有很大的权威,又能方便地随时增加或修改内容,所以明朝初期选择让“令”成为法律体系的核心,以此来加强统治,让社会关系更稳定。

另外,就是为了模仿古代的好做法来治理国家,想让明朝的法律体系延续唐宋时期那些好的传统。

洪武三十年,朱元璋在对《大明律》进行了修改和完善后,直截了当地说:

学习古人的治理方法,用礼仪来引导百姓,制定法律来约束那些顽固不化的人。

他觉得,唐宋时候的律法、法令、规章和制度都各有各的好处,明朝的法律可以从这里面挑些好的东西,用到现在的法律上。

看看洪武年间定的那些规矩,很明显,除了和法律条文对应的《大明律》和《大明令》之外,讲礼仪制度和行政管理规定的《洪武礼制》还有《诸司职掌》也分别跟以前朝代的格、式两种法规形式对上号了。

说白了,朱元璋就是把前朝的法律换了个名字,然后根据当时的社会情况,对里面的内容进行了增加、删除和修改。不过,法律的整个框架并没有大变样。想想明朝刚建立时的情况,这种“直接拿来用”的方法,其实也挺适合当时的管理需要的。

不过,当政治局面慢慢变得安稳后,律令一起用的方法也开始显露出它的问题了。

因为编得急、讲得简单,《大明令》和《大明律》里漏了不少地方。为了补上这些法律漏洞,但又不影响“根本大法”的老大地位,一种像是“临时抱佛脚”的法律形式——例,也慢慢在明朝的政治舞台上崭露头角。

【从律令到律例——明初事例法律体系的完善】

就是说,“法律啊,就是管管老百姓,帮忙治理国家的工具,得灵活运用”。法律的繁荣发展,跟明太祖那会儿提出的,把“常规规矩”和“临时变通”结合起来的法治思路,是分不开的。

“常经”法律是那种能传给后代的经典规矩。这些以“制书”形式公布的国家重要制度,因为既稳定又实用,所以被后来的统治者当作法律的大方向保存了下来。像用《大明令》来治国,《诸司职掌》管行政大事,《大明律》作为行为标准的这些“常经”法律,也因为它们的权威性,给明朝的司法定了调子。

和被视为“国家基石”的固定不变的“常经”之法相比,拿例子来说话的灵活“权宜”之计,更像是一种总在变的应对方法。

从宋朝起,那些被正式写进国家法律里的东西,其实就像是“参考规矩”。它们主要是给主要的法律条文打补丁,就是拿以前发生过的法律事情做例子,看看跟现在的事儿哪儿像哪儿不像,然后给出不一样的解决办法。到了明朝,法律里的这些例子就更讲究“看时候看事情”来办事了。

在明朝的法律体系里,例主要分两种,一种是单独列出的例,还有一种是把各种条例汇总在一起的条例汇编。

单行政策是为了适应当前情况而设计的措施,很具体也很灵活,就像盐法规定那样,它是为了救灾,根据不同地方需要来调整大米中加盐的比例。而条例集子呢,就是把关于某一类事情的单行命令汇在一起,好比说明朝关于军队管理的《军政条例》就是这样一本书。

因为明朝的皇帝非常重视令这种重要的法律文件,不敢随便改动里面的内容,所以“一时之法”的例就被广泛用起来了,并逐渐变成了能应对各种情况的法律条文。

从使用范围上来说,例子的增多填补了法律条文中的空白,促进了典型案例制度的进步。

由于“常经”的法律条文好久没更新,编写工作也停了下来,这时颁布的事例就对明朝初期的法律进行了补充和解释,对国家稳定发展和加强地方制度建设起到了非常重要的作用。

根据《明会典》的记录来说:

洪武年间实施的有代表性的例子总共有700多件,涵盖了礼仪、军事、政治等众多领域,这些五花八门的事例就成了各级官员平时办事的行为准则。

在明朝洪武年间,出台了一系列关于税收、食盐管理、农业生产和劳役等方面的规定,这些规定让当时的经济和财政制度变得更加完善。它们在促进社会经济进步和加强中央统治上起到了关键作用。那时候,明太祖还发布了政策,鼓励老百姓开垦荒地、努力种田,大力发展农业,这些政策大大推动了明朝初期小农经济的蓬勃发展。

为了稳住国内的情况,采取一些明显是“权宜之计”的例子,可以帮助减轻官员和老百姓之间的对立。

比起那些不能随便改动的“规定”,“例子”因为它能“灵活变通”、“看情况办事”,所以在处理少见的事情时特别合适。特别是想想洪武初年,朱元璋为了稳固权力定下的那些“很重的法律”,如果这些法律不是以例子的方式,而是以规定的形式传下来,那肯定会让老百姓和官府之间的关系更紧张,让老百姓长时间活在很大的压力下。

可以说,“例”这一招,让好多政令都成了“用完就扔”的东西;而这些特别对路、几乎没法再用的例,也让老百姓不会因为官府突然出的那些临时法律而太慌张。在国家大法修改的空档期,这些临时法律一样的例,很好地缓和了社会矛盾,管住了官员的贪腐,也保护了老百姓的权利。

从长远来看,那些比较实用的例子,后来慢慢变成了明代法律的主要来源。

在明朝初年,法律体系还没完全建好的时候,那些临时用的“权宜”规矩也有可能变成国家的重要法律。你看《诸司职掌》、《洪武礼制》这些经常用的法律书里,就有很多内容是从以前的事例里加加减减、修改过来的。

就像明朝洪武四年,朱元璋皇帝说的那样:

定了考试规矩,让每个行省连着考三年,希望多出些贤才,让官府有足够的人手用。就像那个科举制度,从举例开始,一直用到明朝末年。《诸司职掌》里的很多规定,也是根据以前发布的事例来的。

可以说,明朝的统治者制定的事例和“大法”其实是互相帮忙的——在修改“大法”的时候,那些比较通用的事例就被拿来当作补充了。

明代法律体系的逐渐成熟,体现在从律令到律例的变化上,同时,例这种法律形式的广泛应用,也让明代法律变得更加实用和贴合实际。

【《大明令》地位的衰落与《明会典》的繁荣】

明朝用了上百年的法律体系是“依据典籍定框架,通过案例来立法”。一直到了弘治中期,那些坚持祖宗规矩不能随便改的明朝统治者,因为社会发展需要,才“没办法”对当时的法律做了些调整。

因为《诸司职掌》这些老规矩已经不够用来管好国家了,所以明武宗一当上皇帝,就推出了新的《明会典》。这本书主要是按照本朝的官职制度来定的,里面讲了各种事物的名称、数量和礼仪规矩。

可以说,《明会典》的出现,就像是让慢慢没落的《大明令》以另一种新面貌火了起来。想想看,和《大明令》一起推出的《大明律》,在洪武年间就被改来改去好多次,而《大明令》呢,虽然没怎么大修过,但它也不再是唯一的规矩来源了。

可以说,《明会典》的出台,就是说明朝的皇帝们又有了一部很重要的治国大法。而且,因为《大明令》里的六十多条规矩都被加进去了,所以《大明令》的原则也跟着得到了进一步的发扬。

《明会典》把祖宗传下来的规矩和历代朝廷的例子合在一起,通过把典章和事例混合编写,让重要的法律和制度变得更加有条理。这部重要的国家法律的制定,标志着明代法律逐渐成熟起来。

【总结】

看看明代法律的发展过程,就能明白,明朝法律体系变得健全的时候,也就是“令”这种法律形式逐渐消失的时候。在“常规”法律和“临时”法律一起使用的日子里,例子的增多让明代法律更加实用,也更贴近当时的国家情况。