2023年3月13日,记者李微敖在社交平台发布的一则声明,像投入深水的巨石般激起千层浪。这个看似普通的娱乐圈爆料事件,在短短24小时内演变成全民参与的法治公开课。当"张继科景甜私密照"与"500万债务纠纷"的关键词同时出现,公众的关注焦点已从明星绯闻转向更为严肃的法律命题。

这让我想起去年杭州互联网法院审理的一起案件。某网红主播在直播间不慎泄露前男友私密照,最终被法院判定侵犯隐私权,需赔偿精神损害抚慰金8万元。根据中国司法大数据研究院统计,2022年全国隐私权纠纷案件同比增长37%,其中涉及网络传播的案件占比高达82%。这些数字揭示着,我们正生活在一个隐私保护与信息传播激烈碰撞的数字时代。

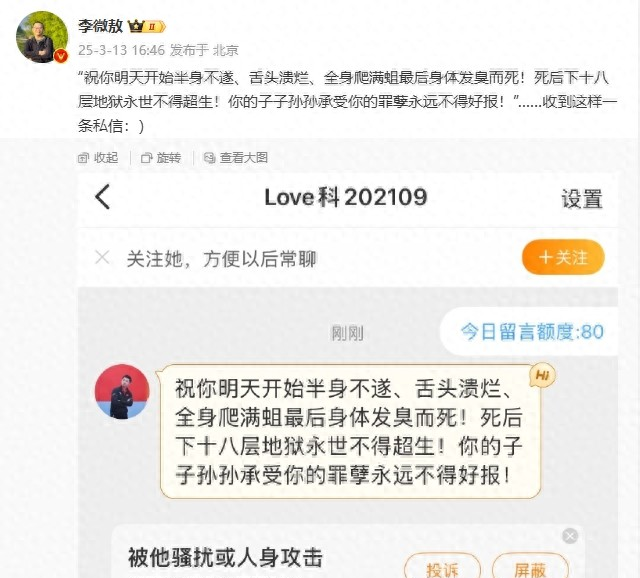

舆论场里的三棱镜效应在事件发酵过程中,一个耐人寻味的现象逐渐浮现:张继科粉丝的"冲锋陷阵"与法律程序的"按部就班"形成了鲜明对比。就像2021年某顶流明星粉丝集体举报AO3平台引发的争议,饭圈文化中的保护欲常常异化成法律边界的模糊。中国社科院最新发布的《青少年网络行为研究报告》显示,18-24岁群体中,有23%的受访者承认曾参与过"为偶像而战"的网络骂战。

但这次事件展现出不同以往的舆论转向。在微博话题#私密视频法律边界#下,法律博主@法海无边 的科普长文获得超百万转发。评论区里,有网友分享亲身经历:"去年前男友威胁要发我照片,报警后民警十分钟就上门了。"这种从吃瓜到普法的转变,折射出公众法治意识的觉醒。北京师范大学网络法治国际中心执行主任吴沈括指出:"近年来隐私权案件的胜诉率从2018年的58%提升至2022年的76%,这既是司法进步的体现,也反映着民众维权意愿的增强。"

数字时代的隐私保卫战当我们深挖事件背后的技术逻辑,会发现更多值得警惕的细节。网络安全专家在复盘类似案件时发现,高达89%的隐私泄露始于熟人作案。这与中国人民大学法学院教授石佳友的研究不谋而合:"智能手机的普及使得每个人都能轻易成为隐私的收集者与传播者,但相关法律认知却严重滞后。"

值得关注的是新型犯罪手法的涌现。2023年初,浙江警方破获的"AI换脸敲诈案"中,犯罪分子利用深度伪造技术制作虚假私密视频,成功勒索多名受害者。这类案件暴露出,在技术进步面前,现有的法律框架就像追赶高铁的自行车。中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍建议:"应当建立'技术使用告知'制度,任何涉及他人生物特征的技术应用都应获得明确授权。"

构建社会共治的防护网面对这场全民法治大考,各方力量的协同应对尤为重要。在深圳,当地网信办联合腾讯公司开发的"隐私守护者"小程序,已帮助3.2万名用户成功下架网络侵权内容。这种政企联动的治理模式,或许能为破解隐私保护难题提供新思路。

教育层面的革新同样迫在眉睫。上海市黄浦区教育局推行的"数字公民"课程,将隐私保护纳入中小学必修课。参与课程设计的华东师范大学教授李明洁发现,经过系统学习的学生,在模拟网络侵权场景中的理性应对率提升41%。这启示我们,法治教育需要从娃娃抓起,培养真正的数字时代公民。

结语当张继科事件的喧嚣逐渐散去,留下的不应只是茶余饭后的谈资。这个看似娱乐化的社会事件,实则是检验全民法治素养的试金石。从粉丝的过激行为到公众的理性讨论,从技术的双刃剑效应到制度的补位创新,每个环节都在叩问:在人人都有麦克风的时代,我们该如何守护彼此的隐私边界?

或许答案就藏在那些悄然改变中——当网友开始讨论"亲密关系中的同意边界",当企业加大隐私保护的技术投入,当学校开设数字伦理课程,这些点滴进步正在编织起一张社会共治的防护网。这让我想起德国哲学家雅斯贝尔斯的话:"教育就是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云。"在隐私保护的漫漫长路上,我们每个人都是那棵树,那朵云。