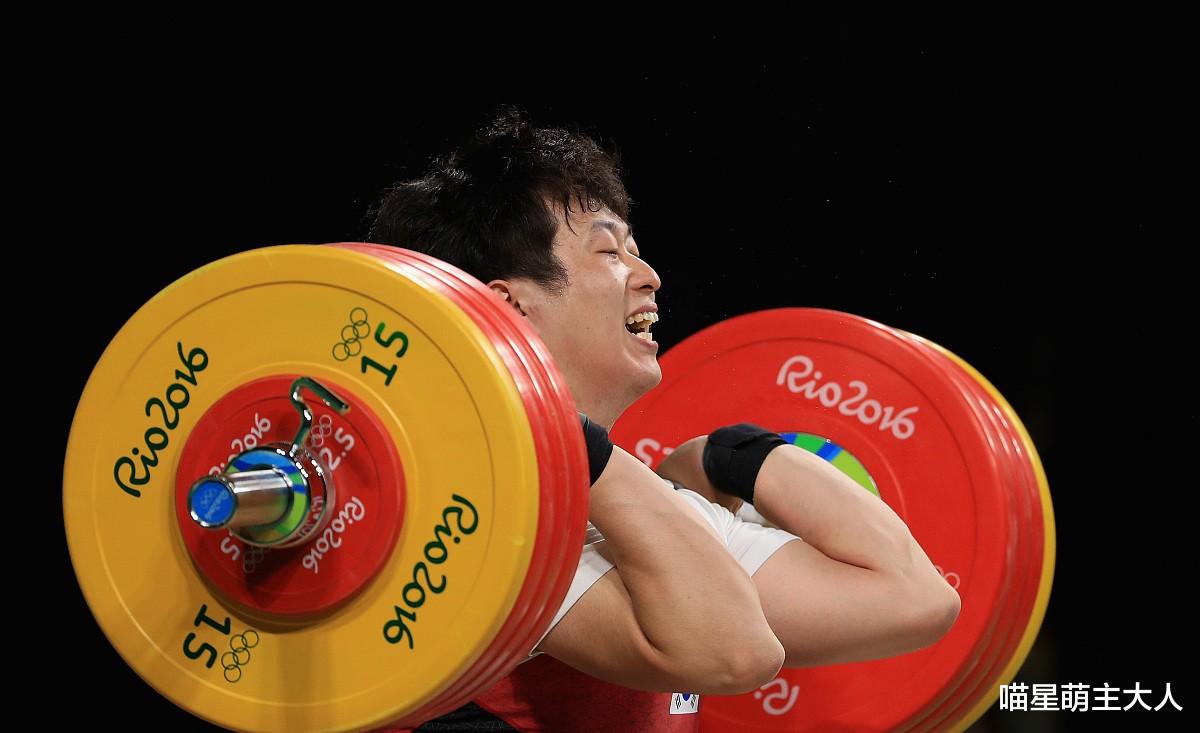

“这孩子,骨头硬得很!”

“是啊,像块铁!”

一、骨缝里榨出来的天赋

广西梧州,一座依山傍水的城市,却孕育着举重界的奇迹。梧州矿山小学,体育老师黄伟民的选材方式闻名遐迩,并非考察技巧,而是骨骼。他发明了一种“魔鬼游戏”:让孩子们扛矿石,爬陡坡,在崎岖的山路上奔跑。 那些矿工子弟,从小在矿山长大,骨密度惊人,跟腱如同弹簧般强韧,他们成为了黄伟民眼中的璞玉。

福建沿海的渔村,孩子们在台风天里,在摇晃的渔船上练平衡。风,是他们的教练;海浪,是他们的对手。这种在极限环境下磨练出来的平衡感,成为了福建举重选手的一大优势。

湖南湘西,山区体校训练条件简陋,却别出心裁地将钙粉混合在辣椒酱中,让孩子们在辛辣的刺激中,不知不觉地增强骨骼密度。这是一种土法炼金,却蕴藏着朴素的智慧。

国家队则拥有更为先进的科技手段。便携式骨龄仪和微量元素检测盒,精准筛查出那些拥有“举重基因”的天赋少年。全运会广西选手包揽男子61、67公斤级金银牌的壮举,正印证了这些“土法”和科技的奇效。

二、肌肉纤维里的祖传代码

占旭刚,中国举重名将,他的肌肉切片分析结果令人震惊:快肌纤维比例高达85%。这种比例,在世界范围内都属于罕见。

更令人惊奇的是,中国举重运动员肌肉纤维的排列方式,竟然与广西铜鼓上的云雷纹图案惊人相似。这种独特的肌肉结构,仿佛蕴藏着某种祖传的基因密码。

西汉南越王墓出土文物和福建武夷山悬棺群发现的越人骨骸显示,中国人在举重方面具有基因优势,这或许能够解释为什么中国举重选手在中小级别上如此强大。浙江体育医院利用3D打印技术,发现中国选手腕关节凹槽比欧洲人深1.2毫米,这微小的差异,却在举重运动中发挥着巨大的作用。

三、钢铁是这样腌入味的

北京训练局举重队,凌晨四点便开始训练,日复一日,精确到分钟的魔鬼式训练计划,如同一部精密运转的机器。五顿正餐,营养均衡,每一餐都经过精密的计算。

福建马江体校对运动员的饮食控制到了极致,甚至连调料的用量都精确到克。药酒理疗,则是一种传承下来的传统中医方法,与现代科技相结合,最大限度地帮助运动员恢复体能。

四、龙虎榜下的暗战江湖

湖南省队内部有一张“龙虎榜”,记录着每位运动员的训练量,竞争异常激烈。这不仅仅是运动员之间的较量,更是省队之间的暗中较量。偷看训练、翻找垃圾桶寻找情报,这些不为人知的“暗战”,在省队之间屡见不鲜。

五、科技炼金术

上海体育学院研发的“北斗系统”AI训练体系,利用高速摄像机捕捉运动员的动作,再通过人工智能分析,制定更科学的训练方案。重庆体校则利用VR眼镜,模拟各种比赛场景,让运动员提前适应比赛压力。传统训练方法与科技手段相结合,不断提升着中国举重的训练效率。

六、举国体制的饥饿基因

大部分国家队队员都来自贫困家庭,他们从小就经历了生活的磨砺。这种发自骨子里的饥饿感,转化成了他们训练中的爆发力。集体荣誉感和阶层跨越的渴望,更是成为他们前进的强大动力。