台湾位于太平洋的东海海域之上,北面紧邻琉球群岛,南方与菲律宾群岛隔 巴士海峡相邻,西侧隔台湾海峡与大陆相望,东部则紧靠太平洋海沟。台湾四面 环海,由一座面积最大的台湾岛及大小不等的七十八个附属岛屿组成,总面积三 万五千多平方公里,与我国海南省接近。其中, 台湾岛是我国第一大岛,也是世界第三十八大岛屿,南北纵长约三百九十四千米,东西宽度最大约一百四十四千 米,环岛海岸线长约一千一百三十九千米,含澎湖列岛总长约一千五百二十千米。

17世纪初,荷兰东印度公司崛起,成为全球海上贸易的霸主之一,荷兰拥有当时数量最多的贸易船只和贸易量,几乎垄断着当时的海上贸易,被称为“海上马车夫 ”。

荷兰紧跟在葡萄牙、西班牙后就踏入我国东南海域,试图在东亚海域上寻找到一处适宜的贸易殖民据点,以便能够收购来自中国的货物以及对日本进行转口贸易。荷兰首先盯上葡萄牙人所占据的澳门, 夺取澳门失利后又决定选择澎湖作为目标,

他们于公元 1622 年攻陷澎湖,并建立炮台,但是在金门、厦门附近海面两次与明军交战均未能取胜。眼见武力不成, 荷兰又派人与福建巡抚商周祚商谈开市通商,遭到拒绝。福建地方还派遣千总陈士英出访巴达维亚, 向荷兰总督申 明不准通商之意。天启四年(1624),新上任的福建巡抚南居益对荷兰采取强硬 政策,派兵包围荷兰在澎湖正在修建的城堡及其驻地。在海盗李旦的调解与明军 的强烈压力下,荷兰人被迫毁掉炮台,拆除城堡,放弃澎湖,转而进攻台湾地区南部的大员港。

占领大员后,荷兰在此地修筑了热兰遮城和普罗文蒂亚城,之后开始征讨台湾全境。荷兰先与支持它的原住民势力合作, 进攻其他土著聚落。先后派兵征服 小琉球社、放索社、琅峤社、虎尾垄社、东螺社, 势力从台南扩展至云林、彰化。 又征服台湾东部的大巴六九社、马太鞍社、奇立板社。公元 1645 年荷兰殖民者完全占据了台湾。

公元 1644 年,李自成率领的农民起义军攻入京师,崇祯帝自缢,明朝灭亡。 随即吴三桂引清兵入关,在一片石大败李自成,占领北京。同时顺治在北京登基 称帝,清朝开始了统一全国的历程。此时,南方有南明小朝廷,大顺农民军和大西农民军,在这样的复杂局势中,郑成功登上了历史舞台。

郑成功为郑芝龙长子,最初在日本从母姓田川,名福松。公元 1630 年被接回福建南安后改汉姓郑,名森,入学后字明俨,号大木。

他的父亲郑芝龙原先是海盗商人, 先后加入过李旦和颜思齐的海盗商人集团,通过继承他们的势力获得崛起的资源。崇祯元年(1628),郑芝龙受明朝廷招抚,取得官方身份,奉命合法镇压其他海盗势力,在这个过程中,他的实力不断壮大,既获得了总兵官身份,又借助朝廷命官的优势打击其他海上势力,垄断沿海贸易。在崇祯六年(1633)配合明朝舰队多次与荷兰、刘香联军交战, 最终在料罗湾一战重创荷兰、刘香联军, 约百位荷兰人被俘,此后一路将荷兰驱逐出沿海一带。郑芝龙更是不停追击刘香, 逼其在崇祯八年(1635)溺亡,郑芝龙也擢升都督。

到明朝灭亡的时候, 郑芝龙已经荡平其他所有海盗势力,拥有了左右地方军事与经济的实力,实际掌控着中国东南海域。南明弘光朝廷进一步册封其为南安伯,福建总镇。在南明弘光朝廷覆灭后, 郑芝龙和弟弟郑鸿逵拥立唐王朱聿键登基,是为隆武皇帝。此时, 郑芝龙晋封南安侯,更手握从龙之功,掌控隆武朝廷的诸多军务,权倾朝野。

郑成功在这一阶段,由郑芝龙引荐朝见 隆武帝,被隆武帝赐国姓朱,改名成功,所以后世也称郑成功为国姓爷。但郑芝龙和郑鸿逵并非是想真心辅佐隆武帝,反而拥兵自重,挟制朝廷。对于北伐, 郑芝龙毫无兴趣,在面对清军时,郑芝龙总是不做实际抵抗,放任清军攻城略地, 这既是因为他想保存实力,也是因其存着投效清朝的念头。清军统帅博洛看出郑芝龙有降清之意,便写信劝降他,提到“今铸闽粤总督印以相待”,暗示郑芝 龙如果投降清朝,将会有高官厚禄,至少也是封疆大吏。

对此,郑芝龙十分心动,可郑成功对于郑芝龙的降清想法却非常的反对。他 曾极力阻止郑芝龙,劝说到“夫虎不可离山、鱼不可脱渊; 离山则失其威,脱渊 则登时困杀。吾父当三思而行”。但“龙见成功语繁,厌听拂袖而起”。父子俩最终因此分道扬镳,郑芝龙在降清后身处清军大营,连夜便被清军裹挟北上。清军统帅博洛认为失去郑芝龙,郑氏集团便会群龙无首兼且投鼠忌器,只能乖乖效忠清朝。

然而出乎清朝意料的是,在郑芝龙北上后,其子郑成功收整郑芝龙旧部, 又招募兵马,誓师反清,多次出兵攻打州县,郑氏集团在郑成功的手上再度成为了清军的劲敌。另外, 清军控制住郑芝龙后,还背信弃义攻入郑成功的家乡安平镇,郑成功的母亲翁氏在遭到玷污后自缢,这令郑成功痛不欲生。当清朝命郑芝 龙写信劝降郑成功时,郑成功回到 “从来父教子以忠,未闻教子以贰。今吾父 不听儿言,后倘有不测,儿只有缟素而已”。表明了其武装抗清的决心。

为了组建清朝抗衡的势力,郑成功从文武两个层面入手进行整顿。郑成功先广泛招募人才, 原浙江巡抚卢若腾,进士叶翼云,举人陈鼎等相继 来投效郑成功,郑成功也对他们礼敬有加,待若上宾,遇到重大事情都会征询他 们的意见,逐渐形成为一个战略上分析决策,行政上参与地方治理和联络抗清势 力的文官幕僚团队。

另一方面,郑成功不断招兵买马,凭借其在明朝廷内的官方身份和其父郑芝龙的影响力,不断扩张军事实力,兼并收编其父昔日的残余势力, 包括金门的郑鸿逵、厦门的郑彩、东山的朱寿等, 还网罗了包括施琅在内的诸多将领。

同时为避免重蹈明末武将飞扬跋扈的教训, 郑成功制定和确立较为严格的 军事组织和纪律,阻绝将领拥兵自雄的可能性。郑成功还非常注重练兵, 他很早便认识到他的军队优势在于海战,陆战无法与清军正面争锋,需要重视训练步兵 和骑兵。为了加强陆军实力, 郑成功日夜操练部卒,编练出“营 ”、“镇”等以陆 战为任务的作战单位,但因为缺少马匹,骑兵方面始终处于弱势。

这些举措使得郑成功的势力逐渐壮大起来,从最初的屡败屡战到之后能够取 得一些重大胜利,证明了郑成功治军、领军的成果卓著。

公元 1653 年,郑成功 率领军队在海澄成功击退进攻的清军,取得海澄战役的胜利。第二年, 清朝漳州协守刘国轩向郑成功投降,引郑军入漳州城,自漳州总镇以下官员皆望风而降。 郑成功趁势大举进兵,取得同安、南安、惠安、安溪、永春、德化诸县。公元 1656 年,郑成功率军大败清军水师,取得泉州战役的胜利。同年,又在闽东北 取得护国岭战役的胜利。

公元 1659 年,郑成功亲率大军北伐,会同张煌言部队 驶入长江,一路势如破竹,接连取得定海关战役、瓜州战役、镇江战役的胜利, 并围困南京。张煌言部亦收复芜湖一带十数府县,一时东南震动,天下皆惊。后因郑成功中清军缓兵之计,先胜后败。此次长江之役既是郑成功事业的重大挫折。公元 1660 年,郑成功在福建海门港歼灭 清军水师四万余人,声威复振。

南明的抗清斗争自公元 1653 年孙可望与李定国产生嫌隙起便步入下坡路, 1657 年更是爆发内战,内战虽然最终平息,但形势已经直转急下,难以挽回。 公元 1659 年,南明永历皇帝仓皇逃入缅甸,1661 年,为了彻底掌控永历皇帝, 缅甸政府设谋尽诛永历朝臣和扈从,史称 “咒水之难”,永历小朝廷至此形同覆灭。1662 年,此前已被缅甸政府移交吴三桂部清军的永历皇帝在昆明被弓弦勒死,不久之后,巩昌王白文选降清,晋王李定国病死,南明军队余部大多降清。 至此,南明抗清斗争基本已经失败。

在西南抗清力量衰落的同时,郑成功便已察觉形势不妙,决定收复台湾。郑成功将率军收复台湾的传言在荷兰殖民者当中传播已久,但郑成功真正酝酿复台举动是在 1659 年大举进攻南京失败后。此时的郑成功虽然仍旧拥有一支强大的军队,水上舰只的数量也仍然可观,但就明清间的总体趋势而言,形势已然非常 危急。再加上郑成功所控制的沿海岛屿资源有限, 难以供养庞大的军队,又缺乏足够的战略纵深,一但形势变换,很可能无法保全。因此, 郑成功决定夺取一个 战略后方基地,用以扩大经济来源,同时也能作为军队的退路,于是将目光投向 被荷兰殖民者占据的台湾。

为了能顺利收复台湾,郑成功首先在集团内部进行决策收台的意见统一。公 元 1661 年,郑成功召集诸将举行秘密会议,他先提到如今的形势不容乐观,且 军队南征北战,家眷随军太过舟车劳顿。又话锋一转,指出台湾条件优渥“田园 万顷,沃野千里,饷税数十万。造船制器, 吾民鳞集,所优为者。”又指出收复 台湾非常简单“近为红夷占据,城中夷伙不上千人,攻之可垂手得者。”最后摆 明他的战略目的“我欲平克台湾,以为根本之地,安顿将领家眷,然后东征西讨, 无内顾之忧,并可生聚教训也。”

收复台湾的决策一经确立,郑成功便积极进行准备工作,他派人广泛搜集情 报,再依据所获情报制定周密战术。郑成功获取荷兰拓殖者的情报信息途径大致 有三。

首先是其父郑芝龙在台湾做海盗时的部下,其次是郑氏集团海上贸易队伍 形成的庞大情报网,最后是通过派遣专门特务利用商人、渔夫的身份作掩护潜入 台湾。这些情报人员所获取的情报信息使得郑成功的战术安排更加妥当, 起到了 重要的作用。

如原是郑芝龙旧部的何廷斌(一名何斌),其曾在荷兰商馆做过通事, 并暗中绘制过台湾的地理形势图与荷兰军队的驻守图,还曾派人暗中勘察过从鹿 耳门港至荷军据点赤嵌城的航道。1659 年,何廷斌向郑成功献上所绘地图,并将 一些重要情报告诉郑成功,其中包括鹿耳门航道在涨潮期可航行大型船只,由此 通行可避开荷军炮台登陆台湾的关键信息。郑成功的情报工作甚至做到荷兰东印 度公司总部所在地巴达维亚(今印尼雅加达),郑成功在开战前便得知巴达维亚 当局对于郑军将要攻台的报告不以为然,且为节约军事开支而不愿向台湾提供援 助。此外, 情报人员还深入台湾各地收集了大量荷军的情报,连荷兰人战后也承 认郑成功非常了解台湾的情况。高效的情报工作不仅进一步坚定了郑成功用武力 夺取台湾的决心和信念,而且为其制定详尽严密的作战计划提供了依据。

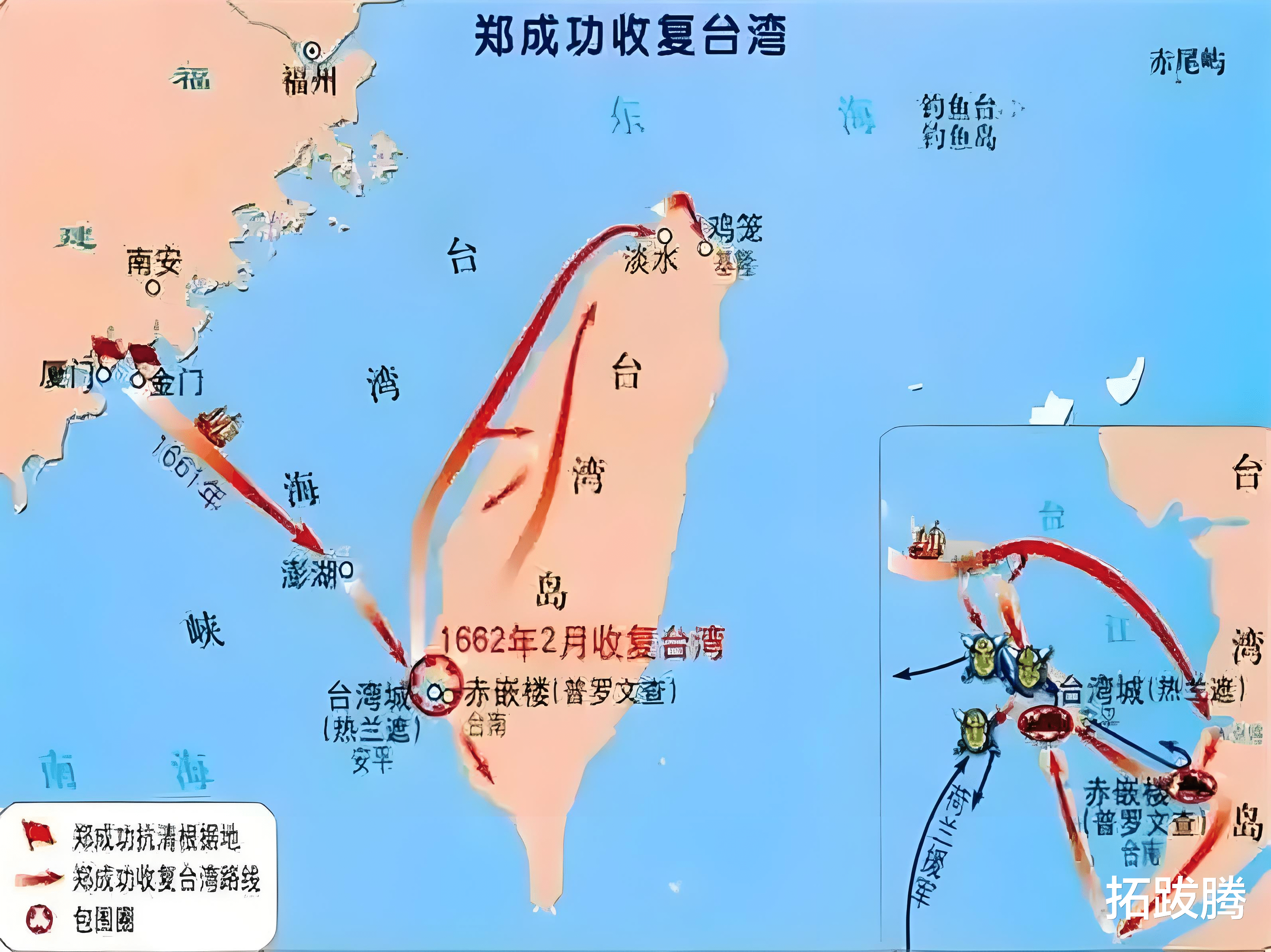

公元 1664 年,郑成功率军二万五千人,大小战船数百艘,浩浩荡荡从金门料 罗湾启航,横渡台湾海峡,向台湾方向进军。抵达澎湖时,因为天气骤然恶劣, 狂风暴雨,海浪凶猛,军队被迫在此停留数日。考虑到粮食供应不足, 郑成功当 机立断,不再继续停留,除少数军队留守澎湖外,大军连夜开拨前进。天公作美, 第二日便云收雨歇,天气晴朗。同时, 郑成功利用先前情报人员所获的信息,趁着涨潮由鹿耳门成功登录台湾。

随后郑军在台江海域与荷兰军舰展开海战, 一举 击沉荷军主力战舰,同时在北线尾地区击退荷兰陆军的反扑,并以优势兵力包围 普罗文蒂亚城,切断其水源。起初, 荷兰殖民者还试图通过谈判让利说服郑成功 退兵,他们表示愿意每年给郑成功输送贡税,还送劳师银十万两。但郑成功断然 拒绝了这些表面利益。不久, 普罗文蒂亚城的荷兰殖民者便被迫出城投降,残余未降者则撤往热兰遮城。

收复普罗文蒂亚城后,郑成功随即指挥军队由海、陆两面包围热兰遮城。考 虑到两万多大军的粮饷调度不易,郑成功并未打算做持久战,他率军对热兰遮城 的荷兰殖民者施压,指出澎湖隶属漳州,而台湾临近澎湖,也属于中国,台湾是 过去郑芝龙出于友谊暂且借给荷兰人居住的,试图胁迫其投降,但被荷兰大员长 官揆一拒绝。无奈, 郑成功只得下令强攻热兰遮城,但由于城内的荷兰军队火炮 精良,又有地形优势,兼之郑军粮食短缺,一时强攻不下。为避免不必要的伤亡, 郑成功灵活改变策略,改强攻为长期包围,同时派出大量军队至城外各地征收钱粮,进行屯垦,以解燃眉之急。

郑成功攻台的消息也引起了巴达维亚当局的警惕,此前揆一便曾向巴达维亚 传达郑成功可能攻台的情报,但并未引起重视,只是派遣一支舰队来援助,且这 支舰队后续又返回巴达维亚。此次消息确凿, 巴达维亚当局立刻派兵增援,然而 增援舰队却遭遇强风,被迫在澎湖避风,之后与郑军交战于台南外海,战败后撤 往热兰遮城岸边。其后驻扎在台湾北部的荷兰军队也南下增援, 却被暴风吹至福 建沿海,于是和靖南王耿精忠合作,约定共击金门、厦门。然而当荷兰舰队前往 福州打算与清军会师时再次遭遇暴风,于是彻底放弃,返回巴达维亚。

失去所有援军后,热兰遮城的守军已经感到绝望,士气日渐低落。郑成功率 军前后围困热兰遮城长达八个月。这期间, 荷兰殖民者仍然试图用和谈来解决问 题,但均遭郑成功拒绝。公元 1662 年 1 月,郑成功再度率军发起对热兰遮城的 进攻,在多次击退荷兰殖民者的反攻后,荷兰台湾长官揆一无奈签字投降,弃城 离岛。双方签署合约, 郑成功宽大地允许荷兰守军带走个人物品,包括东印度公 司的档案文书,还特别允许他们高举旗帜,全副武装地体面撤出台湾。

郑成功收复台湾,结束了荷兰人38年的殖民统治,使台湾重新回到中国的版图。这一事件不仅增强了郑氏政权的实力,也为后来的清朝统一台湾奠定了基础。郑成功在台湾的治理措施,促进了当地经济和文化的发展,使台湾成为中国东南沿海的重要屏障。此外,郑成功收复台湾还鼓舞了东南沿海人民的抗清斗志,对清朝的统治构成了挑战。

郑成功二十万大军抗清无一场像样的胜仗,说他逃到台湾更为合适当时台湾开发度可以忽略不计就三五万残军日子都过不下去