引言

村道上躺了个重病男子,整整十天,没人敢靠近。不是因为传染病,而是——“不知道他是什么种姓”。这是印度。让人寒心的是,中国历史上,也差点有这么一套制度,生来定贵贱,出身管一生。要不是黄巢起义,中国的种姓制度,或许真就成型了!

圣水只给高种姓喝,低种姓连井都靠不近

公元前1500年左右,雅利安人翻越兴都库什山脉进入印度次大陆,伴随马匹、战车而来的,还有一整套用神话加持的社会分层逻辑。

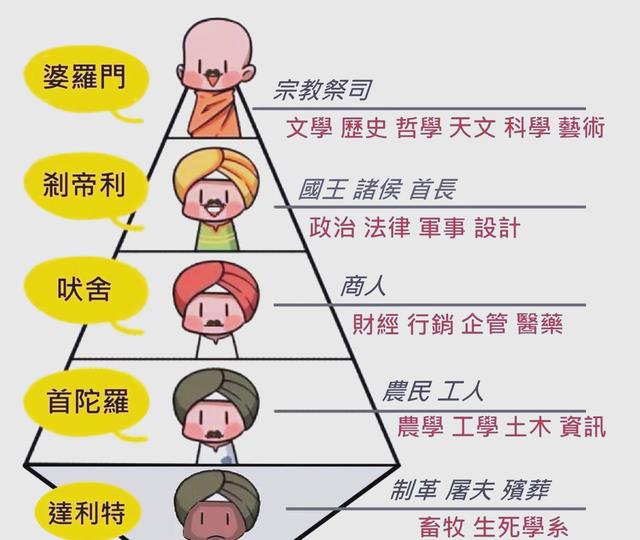

婆罗门祭司、刹帝利武士、吠舍商农、首陀罗劳役这四大种姓,从吠陀时代就已经定下了位次。这种制度不仅支配了经济分工和社会秩序,更透过祭祀话语,形成了“生而高贵”与“注定低贱”的系统意识形态。

达利特人(不可接触者)则被彻底排除在社会架构之外。他们不能走入村庙,不能接触高种姓的生活用具,甚至影子都被视为污染。

据印度国家社会研究院2019年发布的数据,在拉贾斯坦邦、比哈尔邦等地,超过70%的达利特儿童在学校中被安排单独饮水器皿使用,社会隔离从孩童期就已实施。

印度于1947年独立,1950年正式颁布宪法,其中第15条规定废除一切基于种姓的歧视。然而这一条款并未真正渗透进村落、社区和家族制度中。

2023年,印度国家犯罪记录局登记与“贱民”相关的歧视与攻击案件超过63,000起。在奥里萨邦一处村落,一名被误认为低种姓的路人病倒在道边长达12天,村民不敢救助,最终任其暴毙荒野。

即使进入21世纪,达利特人占印度总人口约16.6%,但在中央政府高级公务员中比例不足4%。婚姻更是制度中最坚硬的部分,2021年印度婚姻统计显示,仅有7%的婚姻跨越种姓,而这些婚姻中,多数以社会惩罚甚至暴力结局。

反抗并非没有发生。1956年,安贝德卡带领50万达利特人改信佛教,试图脱离种姓体系的宗教束缚。

然而这一行为并未能改变其在土地、教育、婚姻和权力结构中的从属地位。达利特在农村地区土地拥有率低于2%,在医疗设施、基础教育、就业岗位上的占比始终被边缘化。

印度种姓制度的顽固,不在于它有多古老,而在于它被长期的“神圣话术”包装成了宿命。等级秩序一旦与信仰、语言、家庭网络绑定,就形成了制度性的锁链,代代相传。

说到这里我们不禁要问,中国历史上有没有类似的封层制度呢?答案不仅是肯定的,而且险些走到了“种姓社会”的门口。

九品中正制度,一张写满血统的仕途通行证

公元220年,魏文帝曹丕称帝,九品中正制被正式确立为选官标准。该制度本意是用门第与德行评定人才,但实际运行中,门第压倒一切,寒门子弟再有才也难登仕途。

以王氏、谢氏、庾氏、桓氏为代表的士族家族,几代高官,通婚联姻,在政治、经济、文化、军事系统中构建起封闭权贵圈层。《晋书》记载:“王与马,共天下”,并非虚言,而是士族政治联盟的真实写照。

南北朝时期(420年至589年),这一结构更为固化。以王导、谢安、桓温等人为代表的门阀,不仅掌控官僚系统,甚至在地方拥有私兵、土地和铸币权。寒门士人如刘牢之、祖逖虽有战功,常被排挤于权力核心之外。

九品中正制设立“中正官”负责人才品评,但这些官员多出自世族本家,其选拔标准更像“家族血统登记”。高门寒士之分,制度性拉开。《通典》记载:“中正皆由士族,非士不登仕路。”这句话,明指仕途成了门第的延伸。

婚姻也同步完成制度化分层。王氏与谢氏、庾氏与桓氏之间互为姻亲,形成权力共治结构。高门互婚被称作“门当户对”,寒门只能联姻底层。据《世说新语》,曾有王氏子弟以“门第不相当”拒婚,当时社会对此普遍认可。

更值得注意的是,士族不仅控制政务,也控制文化传播。“门生故吏遍天下”的权力延伸,是通过私塾、书院、官府推荐制度构建起的知识霸权。教育、考试、官职、婚姻、财富,形成五位一体的“封闭循环”。

中国这套系统,若再延续数代,极可能构建出一种类似印度种姓那样的结构性分层。生在王家是“天选”,生在市井是“原罪”。

但中国历史并未就此走向封层深渊。公元874年,一场暴动,从濮州点燃,改变了一切。

黄巢带头冲榜,门阀上演“团灭实录”

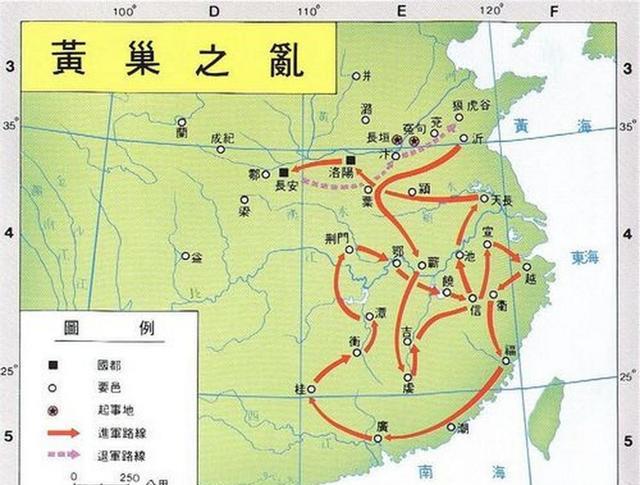

公元874年,山东濮州(今菏泽),黄巢因盐政加税问题,聚众起义。其初以反赋税、抑暴吏为诉求,迅速获得豫州、徐州、扬州等地民众支持。至公元878年,黄巢部队已扩展至10万余人,形成军事系统。

公元880年,黄巢军攻破长安,唐僖宗仓皇逃往成都。黄巢建立“大齐”政权,以“推倒旧门、平等选才”为号召,对旧有士族进行全面清洗。

据《资治通鉴》卷253记载,黄巢入京首日即下令没收长安权贵家族资产,诸王、世族、士绅共计两千余人被处决或流放。墓志铭、家谱、族谱大量毁弃,史家称之为“门阀之祸尽断于此”。

美国加州大学谭凯教授2003年起研究唐代墓志铭,通过3万余条数据建立家族网络分析模型,发现唐末五代士族网络断裂点,集中爆发于黄巢攻陷长安至昭宗重建前的短短十余年。

士族集团的垮台,意味着“门第通行证”制度性失效。科举制度在宋初全面建立,成为新的官僚选拔主轴。即便仍有家世影响,但血统优先机制已被系统打破。

中国的“种姓制度”,是起义力量用血与火击碎的。黄巢并未最终成功,但他用行动将门阀结构斩断在唐末。

从印度到中国,一条是千年不变的社会锁链,一条是靠激烈斗争实现制度更新的路径。这场制度命运的分叉,在黄巢的刀下定格。

参考资料

唐代世家大族权贵势力的罗曼蒂克消亡史-第一财经-2017-06-30

印度种姓制度为什么难以改变?看完这些你就明白了-澎湃-2023-07-26

小编没搞清楚什么是种姓制度。中国自古就号称炎黄子孙,都是一个种,哪会有什么种姓制度?另外,别整什么雅利安了,印度的种姓制度就是英国人搞的,要不然英国撤离后分离出的巴基斯坦怎么会很少受种姓制度的影响(按照西方叙事,英国占领那块地时,种姓制度在巴基斯坦也应该存在了2000年了)?