上世纪五十年代初期,伟大的抗美援朝战争取得胜利,对于那些保家卫国,英勇斗争的志愿军战士,毛主席给予了高度的赞扬及肯定,对于部分功绩突出者,毛主席还亲自予以接见。

在这之中,就有一位烈士遗孤引起了毛主席的特别注意,虽然是个女儿身,但一直想继承父母遗志的她,在战场上巾帼不让须眉,留下了一段可歌可泣的英雄史诗。

在得知她曾经被张爱萍将军纳入麾下,并且母亲还是烈士后,毛主席顿时对她产生亲切感,便马上与对方说道:“我以前叫李德胜,刚好你也姓李,你的母亲与岸英的母亲开慧一样伟大,以后你就做我的女儿吧!”

这位被毛主席收为“女儿”的人便是李静,关于她的故事还要从头说起。

烈士之后李静出生的时候正值全面抗战的高潮时期,她的父母作为革命者,都在为驱逐日寇披肝沥胆,九死不悔。

我军在取得台儿庄大捷后,张爱萍将军慧眼识才,将李静的母亲王荫桐以及丈夫纳入麾下,从此夫妻俩便正式成为合格的新四军战士。

鉴于两人都是医生的身份,组织决定让两人从事地下工作,打进敌人内部,获取重要情报。但在一次紧急任务中,王荫桐的身份却不幸暴露,在敌人的严刑拷问下,王荫桐始终不屈不饶,严格保守组织秘密,最终失去了年轻的生命。

痛失母爱的李静只能隐藏伤痛,坚强的跟随战友们艰苦训练,乃至长大后成为一名合格的共产主义战士。

在长期的军旅生涯中,李静的性格被磨砺地相当坚韧、勇敢,她始终为杀身成仁的母亲感到骄傲,并且决心继承母亲的遗志,随时为革命做出牺牲与贡献。

部队为了照顾年幼的李静,便将她安排到文工团,但即便如此,由于长期与部队风餐露宿,转战南北,加之物资又极其匮乏,战士们经常面临粮食短缺,饥肠辘辘的窘迫局面。

但即便在这样艰苦的环境下,李静丝毫没有半分抱怨,反倒以苦为乐,为鼓舞士气,她精心编排节目,一旦上场,哪怕自己身体已然十分虚弱,她仍精神饱满,士气高昂,用自己的实际行动为战友们打气!

久而久之,这种年龄与坚韧意志力所形成的鲜明反差逐渐让战友们感佩不已,对她的夸耀之声不绝于耳,此后,“军中花木兰”的美誉便戴在了李静的头上。

但面对如此,李静仍不满足,多年以来,她都想继承母亲遗志,到正面战场与敌较量,只不过不久后人民解放军就攻占了南京,解放战争接近尾声。

在和平年代,岁月静好,李静心想自己的“沙场杀敌梦”再难实现,谁曾想仅仅一年后,抗美援朝的号角吹遍中华大地,李静再也按捺不住心中激动,果断报名参军入伍,如愿以偿地成为了一名志愿军女战士。

认她做“女儿”当战争胜利,李静载誉而归,鉴于她在朝鲜战场上的英勇表现,毛主席亲自在中南海会见了李静。

早在此之前,毛主席就得知她的母亲王荫桐是一位非常了不起的革命烈士,所以对于凯旋而归的李静,毛主席自然有一种怜惜之情。

当得知李静原名李胜利之后,毛主席马上就联想起他在革命时期的化名“李德胜”,当时为了隐蔽身份,他特意给自己取了这个名字,其实也蕴含了期盼革命早日得胜之意。

其实,当时李静父母为女儿取名时,也与毛主席不谋而合,他们怀着坚定的信念相信中国革命终将走向胜利,赶走日本侵略者,便将“胜利”二字作为女儿之名。

故此,这就更加增大了毛主席对李静的亲切感,当即表示要将李静收为第三个”女儿“。

毛主席有两个亲生女儿——李讷与李敏,取名时还特意借鉴了论语上的一句“君子欲讷于言而敏于行”。

在李敏很小的时候,她的妈妈贺子珍便不幸遭遇袭击,弹片始终保留在头部,为了治病,在李敏四岁那年,贺子珍就独自去了苏联。

毛主席日理万机,无暇照顾女儿,于是便将她寄养在老乡家中,但不久后,毛主席顾念夫妻情谊,便让李敏前往苏联陪伴母亲,前往随行还有其他同志的儿女。

由于长期的疏离,刚刚回国的李敏总与家人有隔阂感,尤其是与亲妹妹李讷,刚开始时相处总是困难,没有共同语言。

但随着时间的推移,两姊妹之间的交流渐渐多了起来,只是偶尔也会因意见不合而拌嘴,这个时候他姊妹俩就会去找父亲理论。

这时毛主席也不拉偏架,只是动之以情,晓之以理地劝导两姊妹一定要相亲相爱,和谐共处。

自从收了李静做了“女儿”之后,毛主席对她的承诺不仅仅是维持在口头上,在日常生活中也有实际行动。

那时候李静每月工资只有六十元,但毛主席一直叮嘱她一定要孝顺亲生父亲。当听闻她每个月只给父亲二十元生活费时,毛主席依旧觉得少,说完后便从自己的稿费中拿出一百八十元,让她一并寄给父亲,妥妥地在背后增加了一个零。

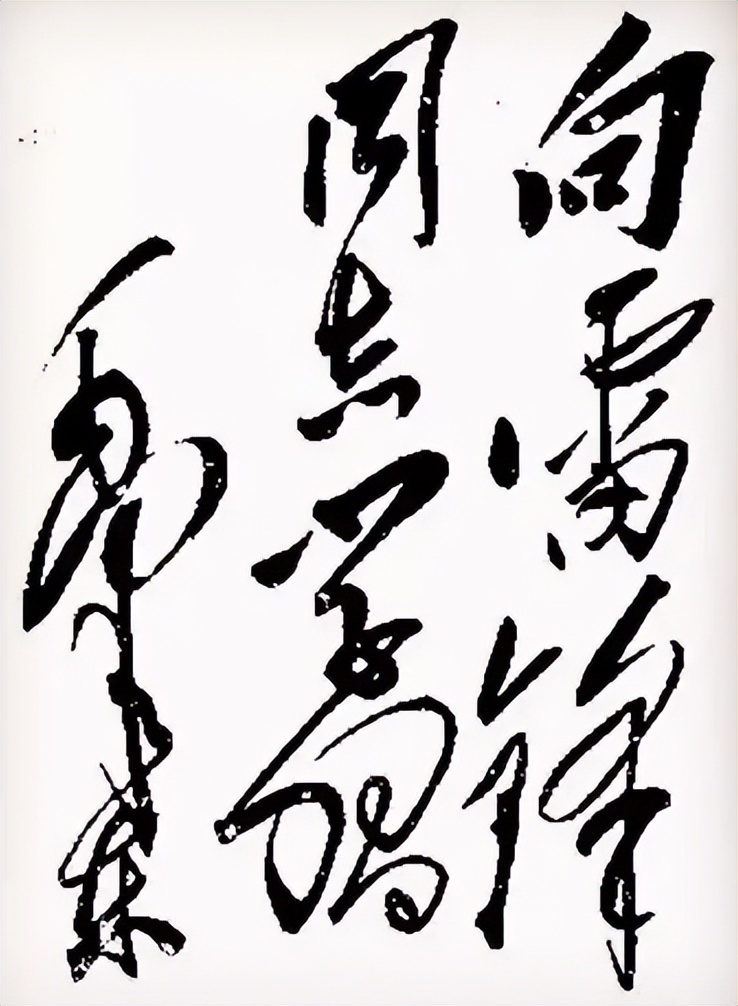

对于毛主席,李静一直充满感激与尊敬,与李敏、李讷也以姐妹相称,受毛主席的影响,李静练得一手漂亮的“毛体”,与毛主席的真迹基本上没有什么大的区别,当然这离不开毛主席的亲传。

在工作上她也严格要求自己,最终凭借自己的本事被授予大校军衔,而且还在总参谋部担任总参谋部政治部文化部长,直到2004年因患癌症,不幸去世。