“习惯若不是最好的仆人,便是最差的主人。”人们对“习惯”的认知始终充满矛盾,一方面我们享受着习惯带来的高效性,比如起床后不假思索的穿衣服,刷牙洗脸,吃饭上班;另一方面,我们又承受着“坏习惯”带来的痛苦,比如刷手机到半夜后的懊悔、暴饮暴食后的愧疚。

如果我们能了解“习惯”背后的运行逻辑,我们将会对自己的人生掌握更多的主动权。那么查尔斯·都希格的《习惯的力量》这本书就是我们不容错过的最佳读物之一,它如一把解剖刀,将这种矛盾背后的神经学机制、心理学逻辑与社会学图景层层剖开。它既是一本理性严谨的行为指南,又是一部充满人文关怀的自我觉醒之书。

一、习惯是大脑进化出的“省电模式”如果我们仔细想想,就会发现,我们学会的技能很难忘掉,比如骑自行车,一旦我们学会了如何骑自行车,那么即使很久不骑,仍然还会记得怎么去骑。

再比如现在很多人都喜欢玩的《王者荣耀》,其中一部分英雄的操作非常依赖操作熟练度,这个所谓的熟练度就是需要大量练习,当练习到一定程度之后,形成肌肉记忆,在对局中才会更加快速的打出高端的操作,其实这里的熟练度也是一种习惯。

书中介绍了一个20世纪90年代,麻省理工学院的研究人员关于习惯的一个实验,研究人员在一批老鼠的颅腔中植入了一种像很小的游戏摇杆的装置和一堆细电线。然后让这些老鼠在T形迷宫中寻找巧克力。

迷宫的结构设置是开始用隔板把老鼠们隔开,然后在隔板打开的时候伴随着很大的咔哒声,老鼠们在隔板消失之后会慢慢悠悠的在各个角落“闲逛”,不过最终大多数都会找到藏在迷宫角落里的巧克力。

但其实老鼠们看似内心毫无波澜、漫无目的的状态其实在大脑中却是另一番景象,提前安装的装置显示出老鼠在迷宫里的每一次行动,大脑都非常活跃,好像是在分析每一种新味道、画面以及声音。

但随着实验次数的增多,老鼠们在听到咔哒声之后,大脑的波动就不再像最开始那样活跃,而是趋于平静,习惯性的直奔主题,习惯就是大脑进化出的“省电模式”,让我们减少能量消耗。

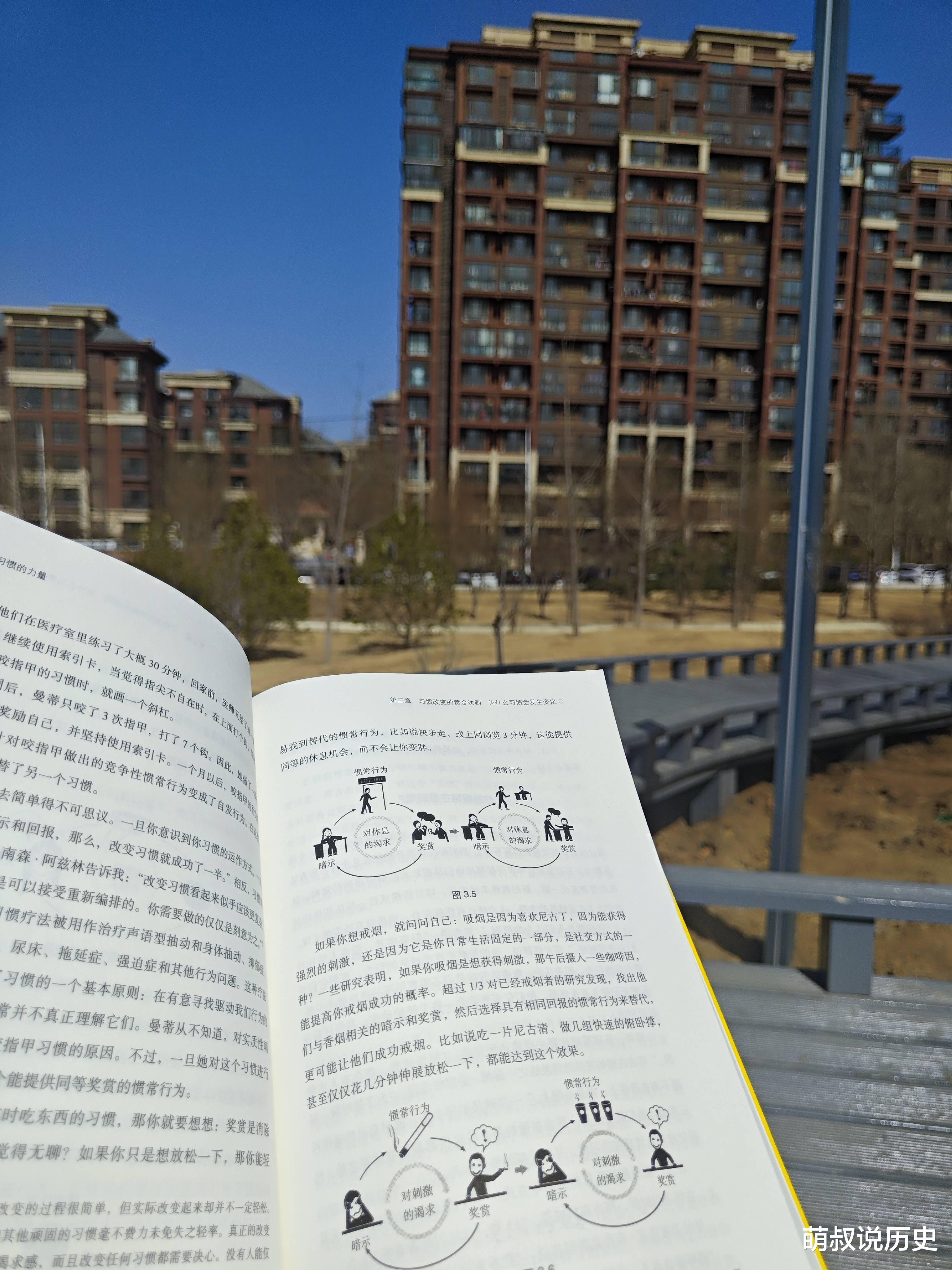

从这个实验,我们总结出了习惯的形成基于一个简单的循环:暗示、惯常行为、奖赏。暗示触发了我们的习惯行为,惯常行为是我们对提示的反应,而奖赏则是我们继续这一行为的动力。理解了这一循环,我们就能开始识别和改变那些不良的习惯。

二、掌握改变习惯的“作弊码”相信很多人都有着戒烟戒酒失败或是减肥失败的经历,很多人把这些失败的原因归结于意志力不够,意志力不够虽然是其中的一个原因之一,但是更多的其实是我们没有掌握改变习惯的“作弊码”。

从上一节得出的结论习惯的循环是:暗示、惯常行为、奖赏。我们可以通过策略的认知升级来改变我们想要改变的习惯。

第一我们要寻找“奖赏”的真相,比如我曾经酷爱下午茶吃甜品,但是这明显对健康并不友好,我就尝试用其他方式来代替这个行为,比如散步、聊天,而后来发现去吃甜品的行为并不是我饿了,而是久坐后的疲倦和对社交的需求,是精神的满足而非物质享受。最终我将一起吃甜品改成了和同事去散步十五分钟,成功的避免了糖分摄入。

书中提到的戒酒案例也让我深有体会,不管用多少自律APP都不如线下社群聚会,很多习惯难以形成的初期是因为缺乏坚定的信念,而这个信念往往可以通过与其他人共同进行而完美度过,比如自己晨跑可能坚持不久,但是加入一个晨跑社群,和更多人一起进行跑步,就会更加容易坚持,当习惯形成,跑步的痛苦就会变成了愉悦的仪式,这就是习惯的终极形态,是行为与身份认知的融合。

三、习惯改变人生的轨迹之前网络上有个热门公式,1.01的365次方和0.99的365次方,最终一个结果是37.8,一个结果为0.03,用来比喻每天进步一点点和退步一点点一年后的差距,我们也可以理解为养成一个好习惯和换习惯的差距,当下看似差距微小,但长此以往会形成巨大的差距。

就简单的一个起床整理床铺的事情,很多人都不以为意,但当我看到书中关于整理床铺者更容易培养其他好习惯的研究数据后,让我联想到了我国部队的严格的内务纪律,正是这种从细节抓起的军队,才蕴含着最强的力量,也让我对以往的行为产生了反思。

之前看过《原子习惯》中的观点,“习惯的价值不在单次动作,而在其塑造的系统性身份认知。”我们通过小事情养成的习惯,对我们未来的发展有着重大影响意义。

不过还有个事情需要我们注意,那就是大脑内的基底核是无法区分好习惯和坏习惯的,它只是负责自动化,因此,我们要避免陷入“习惯焦虑症”,比如一些社交媒体上鼓吹一定要在“5点起床”或是“每天健身打卡”之类的,这些习惯并非适合所有人,如果盲目跟从,可能会消耗精力或因运动过度受伤,还是要注意甄别的。

书中也提到了商业上如何利用“渴望感”培养用户习惯的,这就不得不提到如今的短视频平台的算法机制,它们精准运用了“暗示→惯常行为→奖赏”回路,让用户形成“手指上滑”的机械依赖。当科技公司掌握了习惯的力量,那么我们用户该如何守护自主性呢?

以上只是我的一些浅显见解,书中还有大量的案例可以让我们进行深度思考,当深读《习惯的力量》这本书之后,我们会明白人类既是习惯的产物,也是习惯的设计师。我们无法消除习惯,但可以选择与怎样的习惯共生,或许,真正的自我认知,始于对习惯回路的觉察与重塑。当我们学会与潜意识既博弈又合作时,那些曾支配我们的习惯,终将化作通往自由的阶梯。

实践是检验真理的唯一标准,在游戏中用心立一个鸡蛋是可以垂直立起来的,但遇到轻微的干扰力就会倒下,现在如果把鸡蛋内部的液体全部取出来,在鸡蛋壳内立起一个陀螺仪,陀螺仪的转轴两端和鸡蛋壳固定,在立起鸡蛋壳时,高速启动内部陀螺仪,在陀螺高速转动的时候,在鸡蛋壳顶部给一个水平向右侧干扰力,外表静止的鸡蛋壳会先向右侧倒下,紧接着又自己立起来,有时还会颠倒着自己立起来,完全违反角动量守恒,和牛顿第二定律。给鸡蛋壳内部装一个陀螺仪是有困难的,现在网上有卖带外部框架的陀螺仪玩具,完全可以代替完成本实验。按照经典理论可以用实践验证得到陀螺效应是违反角动量守恒,和牛顿第二定律的。为什么呢?深入研究可得出关于时空的新发现。

“自行车为什么不倒”问题困扰了科学家两百年:为什么自行车骑行不会倒一直没搞明白。在研究电动独轮车AI算法的时候发现电动独轮车和人力独轮车在加速、减速、失衡纠正、转向时遵循的物理学理论都是相同的,实际控制过程逻辑也是相同的,仅仅是控制主体不同电动独轮车的控制主体是传感器和微电脑而人力独轮的控制主体是骑行者。以日常生活行为中物理学基本规律是必须遵守的客观规律为前提原则,用物理学力学和控制论基础知识深入分析证实自行车(人力独轮车)玩家学习过程中心理与行为动作过程。 在研究自行车骑行过程中骑行者的行为控制过程,用成熟的物理学矢量法则、控制论、系统科学、计算机科学求证在骑自行车活动中骑行者的行为控制过程及相关的心理活动内容。用物理学基础知识,证实骑自行车过程和发射卫星过程物理学抽象的运动控制本质是相同的都是物体运动和姿态控制过程。客观上物体运动时由前一种运动状态向后一种运动状态变换必须先打破前一种运动状态的平衡,提出了骑行者学会了骑自行车的结果不仅仅学会了如何控制自行车骑行时的平衡,一定还学会了如何打破自行车骑行时的平衡。

发光源在移动的时候,在运动前进方向上光的频率是会发生紫外频移的,在运动前进反方向上光的频率是会发生红外频移的,可以测速,即多普勒效应。现实中光速不是绝对的,请注意太阳系是运动的,银河系是运动的,在光速频移上就没体现出来,集体潜意识影响是巨大的。科研需要冲破集体潜意识。