上文书讲到了美国人的勘测者1号探测器成功在月球表面着陆,拍摄了大量的照片。也讲到了美国人的月球轨道器1号成功的进入到了环绕月球的轨道,而且拍摄了大量高清晰度照片,这些照片都是先用胶片拍摄,然后用摄像管扫描成电信号,再传回地面的。毕竟胶片的分辨率和宽容度在很长的时间内都领先于电子设备。

到此为止,美国人和苏联人在探月方面旗鼓相当。都完成了着陆月球和环绕月球。只是苏联的设备比较差,拍出来的照片不如美国人拍的好看。所以啊,这事儿还没完啊,竞争依然在加剧。

月球中心那个黑斑就是中央湾

通过对月面地图的分析,美国就盯上了月球上的中央湾,这个地方基本上就在月球正面的正中心部位,所以叫中央湾。勘测者2号预计未来就会在这里着陆。这里也是未来阿波罗工程的一个预定着陆点。

勘测者2号和勘测者1号差不多,只是增加了一些仪器,探测器整体变重了一点。总重量达到了1吨左右。这枚探测器还是用宇宙神-半人马座火箭从卡纳维拉尔角发射的。时间是1966年的9月20号,发射很顺利,在完成空档滑行以后,探测器被精确的送入了地月转移轨道。正因为这一次入轨非常精确,所以只要在16.5小时以后进行一次小修正就可以了。

看来这一次是十拿九稳了嘛,没想到,中途这一次小修正,修出麻烦来了。其中有一台游机没有开机,点火失败,这一下就导致了整个探测器失去平衡,开始在太空里翻跟头,完全没办法保持稳定。

那现在怎么办呢?只有靠调整姿态用的氮气来解决问题。地面控制人员开始喷射氮气来停止探测器的转动,但是这谈何容易啊,氮气的推力很小,根本就无济于事。足足折腾了一刻钟,也没能让探测器停止翻滚,这时候高压氮气瓶几乎都快见底了,还剩下一公斤的氮气。这时候,探测器每分钟转58圈,几乎是一秒钟转一圈,都快赶上无敌风火轮了。

后来地面人员几次试图开启游机来反推,连续发了39次启动指令,3号游机就是启动不起来。这一顿折腾下来,勘测者2号的转速达到了136圈每分钟。这个时候转动的离心力已经导致燃料完全被甩起来,贴在了燃料罐的舱壁上,根本无法流入到发动机里,也就无法点火。看来这次任务是肯定完不成了。

勘测者2号效果图

那探测器跑一趟,横竖得获得一点数据吧。于是地面人员控制探测器完全展开,把桅杆升起来,太阳能电池板也无法对准太阳,只能像个大风车一样发疯的转。最后,探测器在撞上月亮之前,着陆雷达被激活,能收集多少数据就收集多少吧。勘测者2号就这么一路翻着跟头撞向了月球,坠毁在了月球上的哥白尼陨石坑里。哥白尼陨石坑算是月球正面非常著名的一个大坑了,周围都是暗色的平坦的月海,唯独中间出现了这么一个大坑,因此显得比较突兀。

美国人只能闷头去总结经验教训,哪个游机发动机的确需要好好检查一下。另外,JPL也在紧锣密鼓的准备下一枚探测器勘测者3号。这次2号没完成的任务,全靠3号去弥补了。

顺便说一句,2020年,夏威夷的哈雷卡拉天文台的大型光学望远镜发现了一个小天体,这个小家伙被命名为2020 SO,根据观测的轨道来计算,这家伙是绕着太阳转的。既然能测出轨道,那么我们就可以反推回去,科学家们发现,这个小家伙曾经在2002年以及1984年,也曾经和地球相遇过。

再往前倒推,似乎这个东西1966年和地球非常非常的接近。所以,有人认为,这东西就是勘测者2号发射以后,扔掉的那个半人马座上面级。这个上面级变成了一颗绕着太阳转的人造天体。到现在还在那里瞎转悠呢,只不过呢,受到周围大行星的引力,轨道跟发射的时候已经不太一样了。

所以啊,我们由此也就知道,判断一个小天体是不是当年发射的火箭残骸,就是靠轨道倒推回去,如果曾经有一刻是跟地球相遇的,距离非常近,那么很可能就是个人造天体。当然啦,你要是倒推出来和地球相遇的时间是在1957年10月4号之前,那肯定不是。你要真能发现这种玩意儿,恭喜你,你可能发现了一个UFO。

扯远啦,我们还是回归到探月的话题。苏联人在1966年10月份发射了月球12号,这家伙是个轨道器,这次发射很顺利。10月25号,月球12号进入到了月球的轨道,过了几天之后,月球12号开始对着月球拍照。苏联也公布了一些照片,能够看清楚的最小特征大概是15~20米,很明显,照片质量比美国人的差远了。所以苏联也没有多宣传。但是拍摄的照片好歹能凑满一张月球全图了。也算是任务圆满吧。

月球12探测器

主要拍照任务干完以后,苏联人控制者月球12号缓慢的自转,255秒转一圈,用来测量磁场和粒子。地面上的测控专家正在盯着月球12号的轨道变化情况,用来反推月球的引力场差异。这个探测器带了几个齿轮组样品,用来测试太空里的机械传动系统。这些技术都是为了日后的月球车做准别。

你别以为这事儿容易,太空里用啥东西作为润滑剂,这就是一个大问题。一般的润滑油是肯定不行的。那位说了,这容易啊,用2B铅笔在轴上涂一涂不就行啦。石墨可以润滑,而且还是无机物,也不容易变质。您啊,就别抖机灵了,月球车一边溜达,一边从轴上往下漏石墨粉?这不像话。咱们国家搞航天润滑研究的,拿了个国家科技进步二等奖。这东西技术含量真的不低呢。

美国人的月球轨道飞行器2号和苏联的月球12号基本上是前后脚,差了10天左右。这个轨道器2号跟轨道器1号基本上是一个模子刻出来的。长得都差不多。这一次探测器上的寻星器没出毛病,很快就找到了老人星,开始了向月球的巡航。经过92个小时的飞行,轨道器2号也顺利进入环绕月球的轨道,这一阵子,有两颗人类的探测器在同时绕着月球转悠。

月球轨道飞行器2号

轨道器2号最重要的新功能是带了两套照相组件。这样就可以形成双眼立体视觉。因为这几个轨道飞行器都是为了给阿波罗计划打前站,寻找合适的降落地点。仅仅获取平面图是不够的,怎么也得获得月球表面立体数据才行。当时能构成采取的办法是利用双眼视觉来获取立体数据。当然啦,现在我们办法就很多了,可以用雷达进行扫描,也可以用激光器进行扫描。但是当时只能靠光学手段。

这一次,拍照很顺利,探测器拍到了月球表面98%的范围。而且非常的清晰。只是在把数据发回地球的时候,最后还剩下8张,定向天线的行波管出了毛病,只能用低功率无线电往地球传送,这样一来,传送就非常慢了。不过呢,好歹是传完了。

这时候,为NASA工作的贝尔康姆公司的工程师劳埃德提出了一个建议,能不能拍摄一张斜视的照片,也就是拍摄角度不垂直于月球表面,咱别一天到晚总是拍顶视图,那多没意思啊。咱们斜着拍一张,那不就把月球表面的山峦起伏给拍出来了吗?他提了两次,都被NASA的领导给否了。因为人家发射探测器的主要目的是为了给阿波罗计划寻找着陆点。探测器忙着呢,没空拍。这个劳埃德是软磨硬泡,终于把领导给说动了。他们真的调整了探测器的姿态,对着哥白尼陨石坑拍摄了一张斜视的照片,后来这张照片被人成为“世纪照片”,因为这个景象太震撼了。

斜看哥白尼环形山

当时探测器距离月球表面46公里,距离哥白尼环形山240公里。大家大概能明白是个什么角度啦。从这个角度去拍摄,能看出月球表面的三维景观。从头顶上往下正拍,你根本看不出有多高。斜着拍就一目了然了。

哥白尼陨石坑中心部分

这张照片上有3公里深的陨石坑,有900米高的悬崖峭壁。附近还有一连串的小山包,高出附近的地面450~600米。那一堆小山包看着真是不太高,可是每一个都跟北京香山差不多大。你就知道这是多大了。

美苏两国的探测器最后都是受控坠毁在了月亮上,为以后的探测器空出轨道。

那个时候,美苏两国的探月任务真的是很密集,几乎是每个月都有。1966年的12月21号,苏联发射的月球13号又一次踏上了软着陆的旅途。月球13号跟月球9号长得差不多,还是长得像个鸭蛋,壳子也还是可以像花瓣那样张开。球顶上还是可以伸出全景摄像头,只不过这一次是两个摄像头,也可以形成立体视觉。不过呢,其中一台出了故障,所以拍摄的照片打了折扣,不过这并不是太重要,两个摄像头,总有一套是好的,也算是双保险。

月球13号拍摄的全景图

月球13号前后一共拍了3张全景图。从照片上可以看得出,这个着陆地点比上次的月球9号要平坦得多。苏联人也是为了给宇航员的登陆地点提供参考。目的和美国人是差不多的。所以,他们还在探测器上专门增加了两根常常的伸缩杆。在杆子的两头装上了两个土壤探测器。

其中一个是利用辐射进入土壤以后的反射来测量表面风化层密度,学名叫做反向散射密度仪。原理很简单,大雾天,你拿个手电筒照一下,就能看到大雾反射回来的光。通过反光你也能判断大雾到底有多浓。我们用高能伽马射线对着土壤照一下,对穿透性极强的伽马射线来讲,土壤跟大雾也差不多。这不就能反推出土壤密度了嘛。

月球13号探测器

另外一个测量土壤的办法是弄个直径3.5厘米的钛合金弹丸,屁股后边装上炸药。在月球表面来个爆炸,会产生50~70牛顿的冲击力,然后看看钛合金子弹能打进地里多深。以此来判断月壤的承受能力如何,密度多大。这个办法很直接,很有苏联人的风格。

为啥美国人和苏联人都对月壤密度这么关心,这就是为了将来阿波罗飞船降落做考虑,飞船着陆器的腿都长得跟倒过来的金针菇差不多。你设计个多大的蘑菇头,才能避免飞船陷进去呢?这不得拿到一手资料嘛。

通过综合放射性密度计的数据,以及弹丸冲击深度,还有着陆器落地的时候墩那一下获得的冲击力数据。最后得出结论,月球的土壤密度为0.8克/立方厘米。这个数据比地球土壤轻多了,地球上的土壤一般是2.6~2.8克/立方厘米。地球上的土壤密度和大理石,和铝的密度都差不多。

苏联的月球13号依然没有太阳能电池板,只能靠机内电池工作。所以工作时间很短,没几天就没电了,任务也就正式结束了。

勘测者3号

转过年来到1967年,美国人发射月球轨道器3号。紧接着发射了勘测者3号,着陆在月球上的风暴洋。这个探测器跟前几个稍微有点区别,那就是这东西带了一个挖土的铲子。铲子头有点像挖掘机,但是后边驱动的是一个平行四边形结构。大家见没见过那种孩子的玩具,一扣扳机,就伸出一个拳头往前打。伸缩是由一大堆平行四边形结构驱动的。

勘测者3号上带的那个铲子就靠这个东西伸出去。在摄像头的监视之下,用这个铲子在地上挖了4道槽,每一道槽的深度都有180mm,月壤很输松,挖开并不费费劲。电视摄像头时时刻刻盯着呢,看看月球表层土壤下边是什么样子。这些影像最终传回了地球。

勘测者3号在月球上挖槽

当然啦,仅仅挖沟是不够的。美国人从地面遥控这个月球表面取样器共执行了7次载重测试、啥叫载重测试、就是挖两勺土掂量掂量。还有4次挖沟测试和13次的撞击测试。挖沟大家好理解,撞击测试怎么搞呢?那还不好办啊,抡起铲子拍一拍不就是撞击测试嘛。前后一共10次操作,花了18小时22分钟。在38万公里之外进行遥控操作。那是比在蓝翔开挖掘机麻烦多了,信号延迟你就受不了。

由此看来,美苏两家风格的的确确是不一样。一个玩儿子弹,一个玩儿挖掘机。

按照美国人的想法,他们希望勘测者3号能挺过寒冷的月球之夜,结果他们傻等了14天,勘测者3号再也没醒过来。这个任务也就结束了。后来,阿波罗12号的降落地点就在风暴洋里的知海,走两步就能来到勘测者3号的跟前。宇航员还特地从勘测者3号上边取走了几个机械零件,就是为了研究一下金属长期暴露在月球环境之下引起的变化。

月球轨道器4号拍摄的照片之一

这个勘测者3号还真是蛮值的,贡献真是不小。美国人接着就发射了月球轨道器4号。这个探测器又拍摄了几千张高分辨率照片。苏联本来想发射月球14号探测器,结果这个探测器发射失败,最终掉进大气层烧毁了。所以呢,这个编号就不能叫月球14,只能叫做宇宙159号。

然后呢,美苏两国就突然又对金星来了兴趣,这俩又开始在金星探测上开始较劲了。其实这也不奇怪,金星和地球的汇合周期是19个月。要想发射金星探测器,就必须踩准了节奏,晚了就赶不上了,只能等下一窗口期了。1967年6月份就是窗口期。

所以,探测金星并不是一时起意,早在1965年,美国人就已经通过了水手5号的计划。拉沃契金设计局的总设计师巴巴金也是在差不多时间开始启动金星4号的研发工作。所以苏联人是6月12号发射金星4号美国人6月14号发射了水手5号。前后相差不过2天而已。这都是事先计划好的。

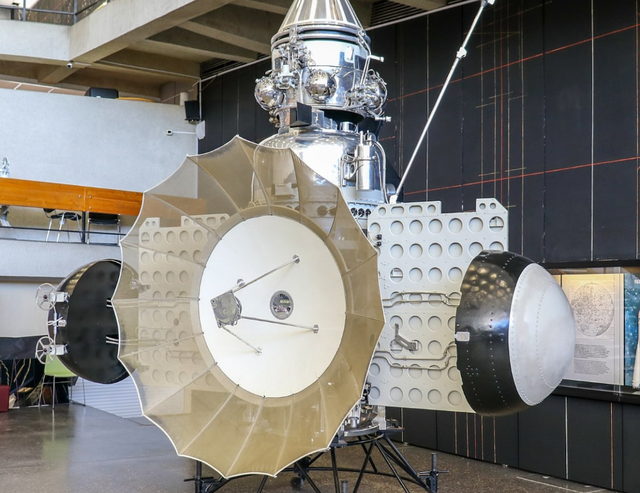

金星3号探测器模型

在1965年11月,苏联曾经发射了一个探测器叫做金星3号,也带了一个着陆舱,外形也是个球形。探测器内部是加压的,大概是1个标准大气压,内部温度也控制在地球的气温范围内。这么做可以简化设计,所有的零部件不需要在真空环境下工作。所以,这个探测器内部是有液冷系统的。散热器就安排在了太阳能电池板的两端,形状是个半球。

金星3号还配备了砷化镓太阳能电池,就是为了在外太空依然保持高效率。着陆器里面还携带了测量温度和气压的传感器,带了伽马射线探测器,带了水平仪,万一落地的时候胶囊歪了呢?

对了,当时苏联人吃不准金星内部的情况。所以胶囊只能耐受77度的高温。壳子也只能耐受5个大气压。胶囊的门锁是用糖做的,掉进水里也会化开。当时苏联人认为,金星上可能有液态水,万一存在大面积海洋呢?对了,还得带上降落伞,金星大气层稠密,可以利用降落伞减速。事后来看,苏联人还是太乐观了。他们即便是料敌从宽,也没想到金星内部的条件如此恶劣。

这颗探测器发射很顺利,经过一次轨道修正以后,直奔金星就去了。结果呢,这个探测器后来完全没了消息,根本不知道发生了啥事儿,反正是没信号发回来。

那这到底是咋回事呢?我们下回再说。