颜值经济时代的婚恋焦虑

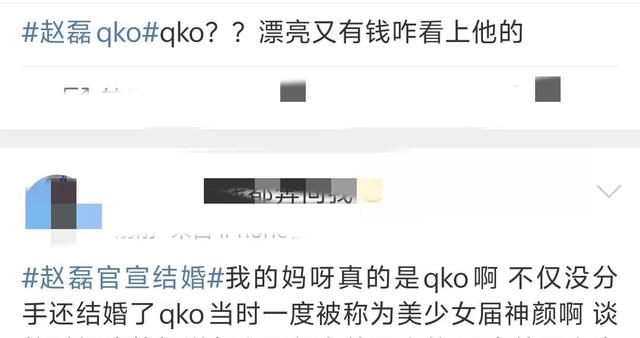

这个戏剧性的场景,恰如其分地折射出当代社会的颜值焦虑——当18线艺人赵磊的婚讯因配偶容貌出众引发热议,我们看到的不仅是娱乐八卦的狂欢,更是一个时代集体心理的显影。

剑桥大学行为经济学团队的研究证实,在婚恋市场中,颜值每提升1个标准差,个人择偶选择权扩大2.3倍。

这种量化数据背后,是无数年轻人将婚恋选择异化为颜值博弈的生存现实。

但赵磊事件提供了反向观察的切口。

性别凝视的双标困境

这种语言选择的差异,暴露出根深蒂固的性别双标。

这种认知偏差在娱乐圈尤为显著。

她们的婚恋决策,某种程度上成为打破传统婚配秩序的行为艺术。

亲密关系的祛魅与重构

这种思维定式导致婚恋选择被简化为各项指标的加减运算,却忽视了情感连接中最重要的化学反应。

这暗示着新生代婚恋观正在发生微妙转向:从条件匹配转向体验共鸣,从存量计较转向增量共创。

赵磊夫妇的十一年感情历程,恰好印证了这种转变。

在狗仔跟拍资料中,两人共同经营潮牌、扶持音乐事业的画面,远比结婚照更能诠释现代亲密关系的本质——它不再是被围观的静态标本,而是共同成长的动态过程。

娱乐工业的情感异化

当我们把镜头转向娱乐产业本身,会发现这场舆论风暴的深层肌理。

练习生制度下批量生产的偶像,本质上是被资本精心包装的情感消费品。

首尔大学传媒研究所的对比研究显示,中日韩三国娱乐圈对艺人婚恋的包容度,与其偶像工业的成熟度呈负相关关系。

但转机正在显现。

结语:在解构中重建婚恋叙事

站在杭州亚运会数字人点火装置的科技奇观前,我们似乎更应理解婚恋选择的多元可能。

赵磊事件引发的讨论狂潮,恰似一面多棱镜,折射出转型期社会的认知冲突与价值迷茫。

毕竟,在算法可以精准匹配五官却测算不出心跳频率的时代,保留对情感选择的基本尊重,才是文明该有的温度。