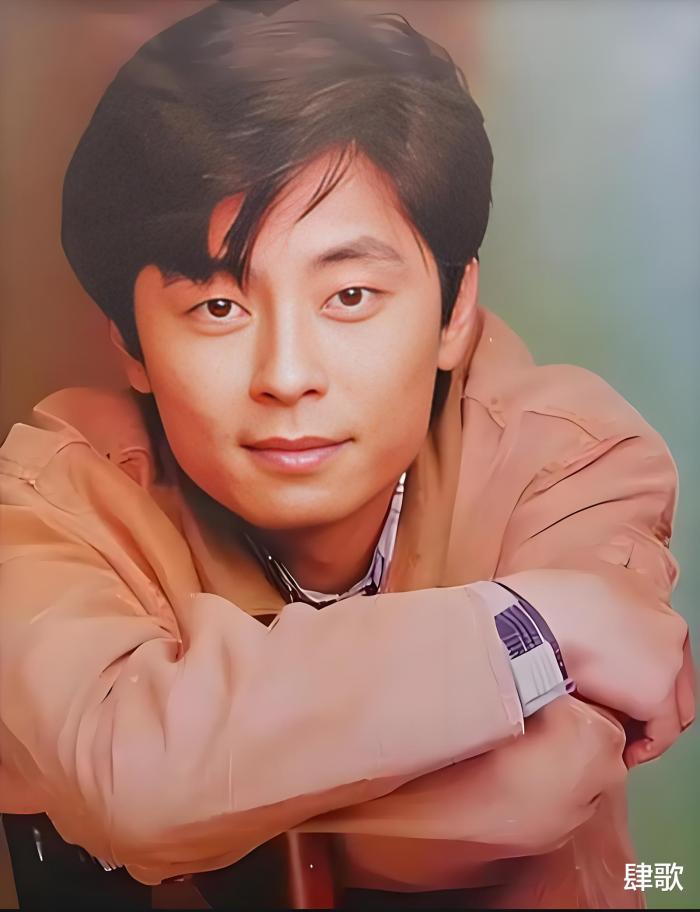

王杰的童年浸透着孤独与挣扎。父母离异后,12岁的他被遗弃在寄宿学校,靠捡烂菜叶果腹、露宿街头桥底,甚至一夜打四份工维持生计。这段经历赋予了他歌声中天然的破碎感,也让他将音乐视为唯一的救赎。1987年,25岁的他带着自创歌曲《一场游戏一场梦》叩响唱片公司大门,尽管最初遭李宗盛拒绝,却以三个月70万销量的奇迹震撼乐坛,开启了“杰式唱腔”的传奇时代。

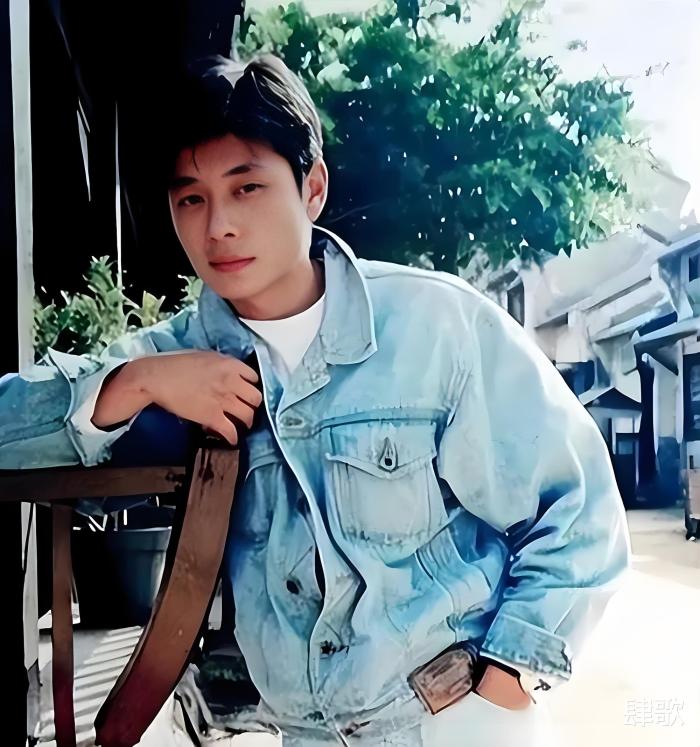

王杰的音乐始终与“浪子”标签紧密相连。他的嗓音兼具砂砾般的粗粝与月光般的清澈,在《安妮》《谁明浪子心》等作品中,将爱情中的背叛、漂泊中的迷茫演绎得淋漓尽致。这种独特气质源于他对真实情感的坚持:歌词常取材于自身经历,如《是否我真的一无所有》直指成名后依然挥之不去的自卑感,《忘记你不如忘记自己》则映射了婚姻破裂的伤痛。乐评人评价其歌声“像面镜子,照见每个人的脆弱与勇敢”。

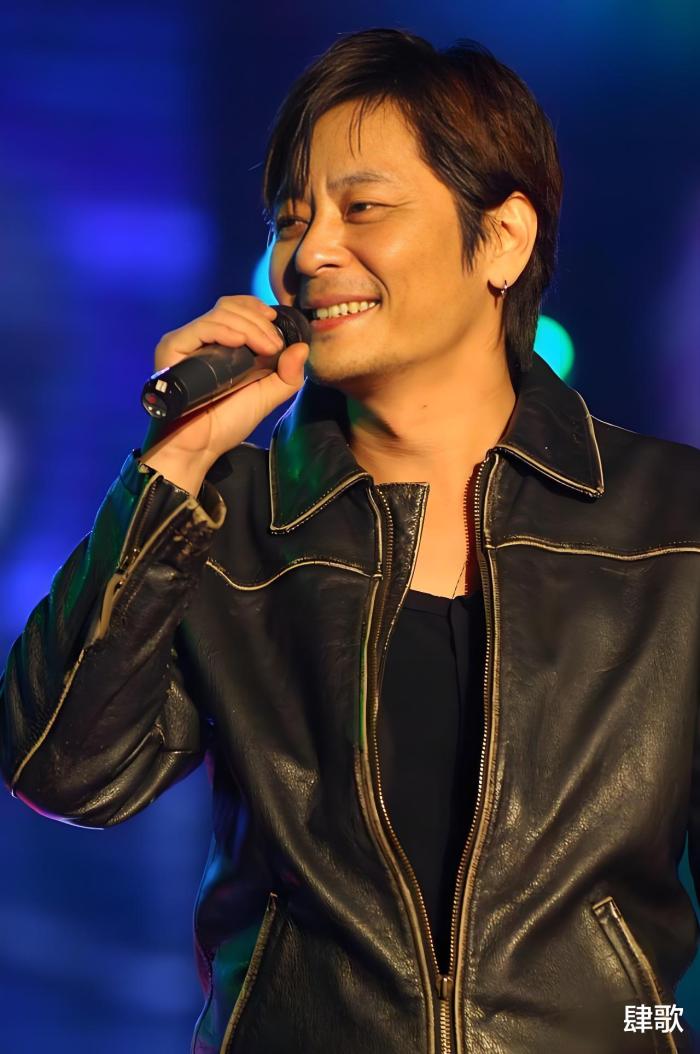

在事业巅峰期,王杰经历了嗓音受损、媒体争议与家庭纠纷等多重打击。香港媒体曾谣传其“被下毒致声带毁坏”,而亲人的背叛更让他陷入长期的精神困境。然而,他并未向命运屈服:2014年汶川地震期间,他连夜创作公益歌曲《我不怕》,并多次为灾区孤儿捐赠物资;2015年,他通过演唱会募捐救助重病儿童,践行“用音乐传递温暖”的信念。这些行动印证了他所言:“人生最大的浪漫,是带着伤痕继续歌唱。”

尽管近年淡出主流视野,王杰的音乐仍持续发酵。他的作品被陈百强改编为《一生何求》,成为跨时代的经典;《英雄泪》《红尘有你》等歌曲在短视频平台被年轻一代重新演绎,证明其艺术价值的历久弥新。

音乐学者指出,王杰的创作填补了华语流行乐从校园民歌向商业体系转型的空白,其“将个人苦难升华为普世情感”的能力,使其成为华语乐坛不可替代的精神符号。