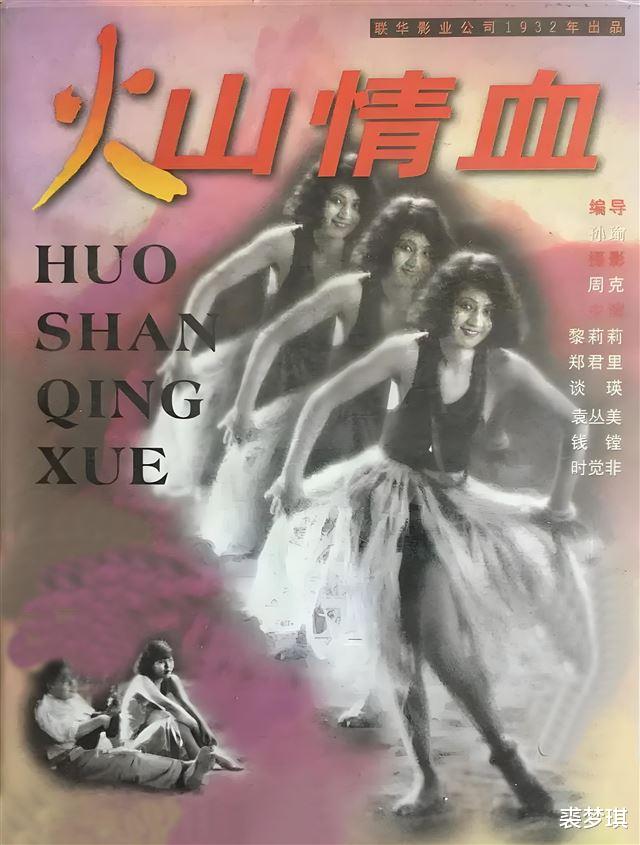

苏州河畔的垃圾场飘散着腐烂果皮的气味,十岁的郑君里蹲在潮湿的板房里,用树枝在泥地上临摹着戏曲画报。这个场景像极了《新女性》中女工宿舍的隐喻镜头——1920年代的上海滩,每天有超过三万名像郑君里这样的底层少年在生存线上挣扎。根据复旦大学社会学院最新研究,当时上海贫民窟儿童接受初中教育的概率不足5%,而郑君里硬是踩着满地果核,从岭南中学闯进了田汉创办的南国艺术学院。

当父亲跪在他面前哭喊"戏子是下九流"时,这个少年用《英俄词典》完成了惊人的硬核操作:将斯坦尼斯拉夫斯基体系首次系统引入中国。在翻译《演员自我修养》的600多个深夜里,他独创的"双转译法"(俄→英→中)让莫斯科戏剧学院的学者都惊叹不已。2024年故宫博物院公布的民国档案显示,郑君里23岁时翻译的戏剧理论著作,稿费竟能偿还全家债务,这在月均收入不足10银元的年代堪称奇迹。

1937年《马路天使》的拍摄现场,郑君里递给周璇一个鲜红的苹果。这个即兴道具后来成为影史经典画面,却鲜有人知是他童年水果摊记忆的投射。最新电影修复技术还原的胶片显示,郑君里在《乌鸦与麻雀》中刻意使用倾斜构图拍摄弄堂场景,与他在南国艺术学院接触的德国表现主义一脉相承。这种将个人创伤转化为艺术语言的能力,让他的作品始终保持着灼人的现实温度。

在重庆防空洞里排演《民族万岁》时,他发明了"移动光源拍摄法"——用煤油灯罩着红蓝玻璃纸制造战场光影。这种在轰炸间隙完成的影像实验,比意大利新现实主义运动早了整整七年。2023年威尼斯电影节特别展映单元中,策展人特意将郑君里的战地纪录片与罗西里尼作品并置,揭示出东方影人在极端环境下的美学突破。

1966年深秋的上海电影制片厂,批斗台上飞舞的大字报碎片像极了《乌鸦与麻雀》里飘落的传单。当挚友的巴掌撕裂三十年的情谊时,郑君里眼角滑落的不是泪水,而是对人性认知体系的彻底崩塌。心理学前沿研究显示,特殊年代知识分子的心理创伤存在"认知冻结"现象——他们更难以接受来自亲密关系的伤害。这解释了为何郑君里在牛棚中最常背诵的是《演员自我修养》中"情感记忆"章节,试图用艺术理论重构破碎的现实认知。

在少管所昏暗的监室里,他用指甲在墙上刻下《林则徐》的台词片段。2025年数字化修复的监房墙壁,清晰显现出"苟利国家生死以"的刻痕,每个笔画都深达2毫米。这种将生命体验与艺术创作熔铸的精神韧性,恰如他在《枯木逢春》中设计的意象:无论多么扭曲的生长姿态,都要向着光明延伸。

当《聂耳》4K修复版在戛纳经典单元引发掌声时,年轻观众很难想象胶片背后那个在肝癌剧痛中坚持执导的身影。现代电影学者发现,郑君里在生命最后阶段的手写分镜稿,出现了大量抽象线条构成的"疼痛图谱"。这些看似凌乱的笔触,在慢速摄影技术下竟能还原成完整的运动轨迹——他正在用身体感知为电影语言注入新的维度。

黄晨晚年录音中那句"他的眼睛始终望着远方",在元宇宙技术中获得了全新诠释。2024年上海电影博物馆推出的VR体验项目,观众可以通过动作捕捉技术"进入"《一江春水向东流》的拍摄现场,亲眼目睹郑君里如何用三面镜反射制造出纵深空间的幻觉。这种跨越时空的对话,印证了他生前预言:"真正的电影从不会死亡,它只是等待被重新看见。"

在苏州河畔新建的影视文创园区,郑君里故居的虚拟投影每晚准时亮起。全息影像中的他依然在伏案翻译,墙上的电子墨水屏实时更新着世界戏剧理论前沿。当AI技术可以完美复原他未完成的《李善子》剧本时,我们突然读懂了他留在狱中的那句诗:"光影本是尘中客,偏留人间证清白。"这位用生命丈量艺术厚度的电影赤子,终究在时代裂缝中找到了永恒的坐标系——那里没有批斗台的喧嚣,只有胶片转动时细微的沙沙声,如同永不褪色的心跳。