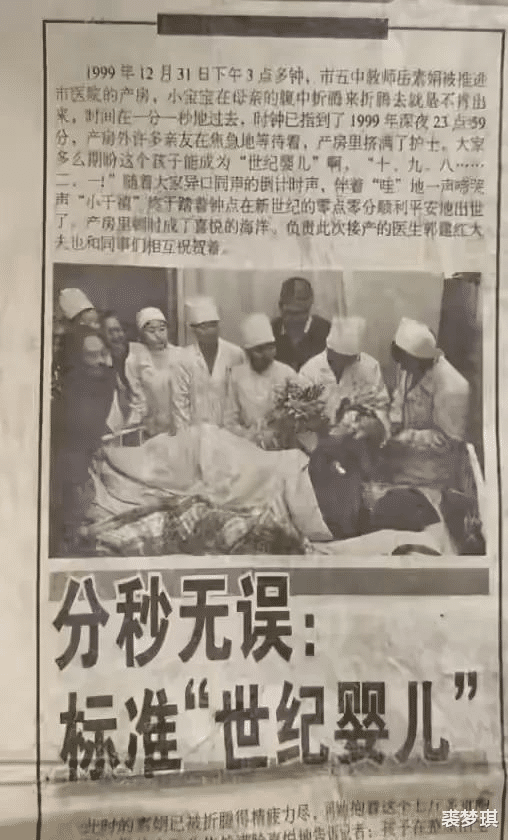

1999年12月31日23时59分,山西某医院产房里,助产士的腕表正在见证世纪交替。刚入职的产科医生张敏发现胎心监护仪出现异常波动,立即决定启动紧急剖宫产。当手术刀划开最后一层组织时,新世纪的第一缕晨光恰好穿透产房玻璃——这个被媒体称为"千年钟摆"的巧合,让岳千千的出生成为全民关注的新闻事件。

新生儿脚踝上缠绕的"2000年0时0分"纪念金锁,是当时某知名珠宝品牌赞助的"世纪贺礼"。这个细节后来被写入北师大《当代中国符号学研究》教材,成为解读世纪之交集体焦虑的典型案例。但鲜有人注意到,这份"贺礼"的保险单上特别标注着"三十年定期赎回条款"——就像商业社会给这个生命预先贴上的保质期标签。

在太原市青少年宫音乐教室里,7岁的千千正在努力够到钢琴踏板。她的母亲保存着二十多本媒体采访笔记,从百日宴到小学入学,每个成长节点都伴随着镁光灯。2021年某直播平台数据监测显示,当#世纪婴儿现状#话题冲上热搜时,岳千千的直播间观看人数暴增300倍,弹幕里充斥着"活体锦鲤"的狂欢式打赏。

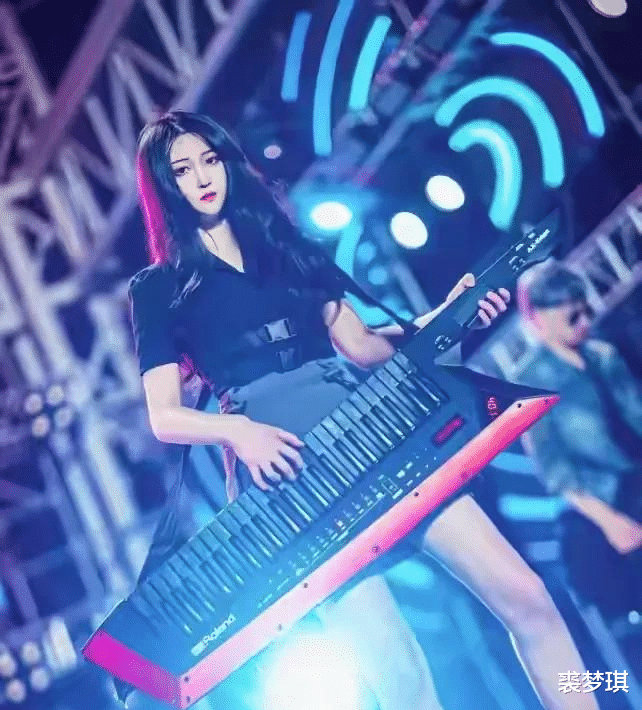

2023年《中国青年健康白皮书》揭露残酷现实:25-35岁群体中心脏骤停发生率较十年前增长47%。某三甲医院心内科主任在采访中坦言:"我们接诊的年轻患者,70%发病前连续熬夜超48小时。"这种"时间贫困"现象在文娱行业尤为突出,某演出公司后台数据显示,键盘手平均睡眠时间比外卖骑手还少1.2小时。

在千千最后的工作日志里,密密麻麻记录着连续23天的商演行程。她随身携带的应急药盒中,除了速效救心丸,还有五支不同颜色的能量注射剂。好友李然回忆:"有次演出结束,她在化妆间边打营养针边背新谱,针头还插着手臂就睡着了。"这种"带电生存"状态,正是当代年轻人对抗时间焦虑的典型写照。

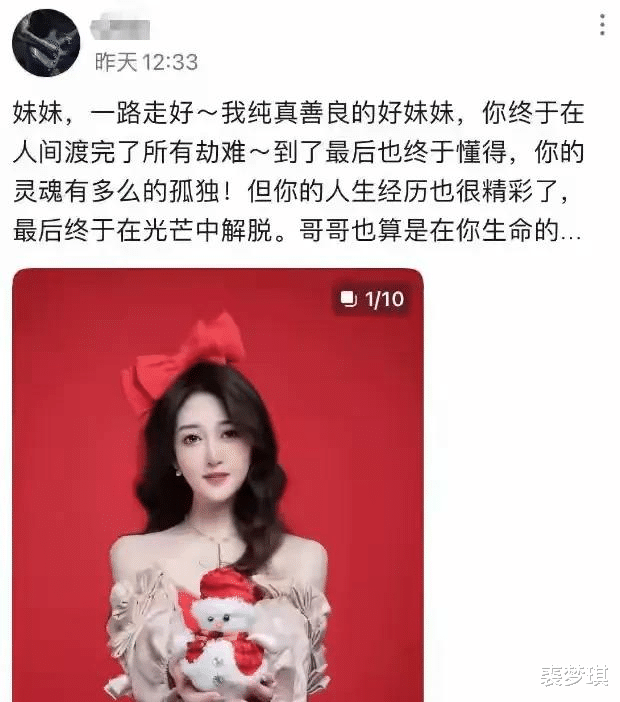

在整理遗物时,家人在千千手机备忘录发现未完成的《时光重置计划》:包括推掉三个月商演去山区支教,陪母亲重走当年产检路线。这些被商业合约挤压的朴素愿望,像一记重锤敲击着每个阅读者的心灵。某公益组织受此启发,发起了"生命银行"项目,鼓励年轻人存储"非生产性时间",目前已有3.7万人参与时间储蓄。

在千千最后教学的山区小学,孩子们用旧琴键拼贴的纪念墙正在生长。当《新世纪交响曲》的音符从裂缝琴键中流淌出来时,北京某科技公司的程序员自发组建"反996音乐联盟"。他们发现,集体演奏时的心率波动曲线,竟与医疗级睡眠监测数据高度吻合——这或许揭示了音乐疗愈的神经科学机制。

当媒体镜头再次聚焦某"百年宝宝"的出生盛况时,我们是否应该重新审视这种时间崇拜?在长沙某创意园区,年轻人正在试验"生物钟友好型工作制",将脑力劳动与艺术创作进行弹性组合。或许,对抗时间暴政的最好方式,不是制造更多时间符号,而是让每个生命都能在属于自己的节拍里自由呼吸。你的生命日程表里,是否也藏着未被兑现的"时光重置计划"?